Au XIXe siècle, des astronomes ont calculé l'existence d'une planète dans le système solaire et l'ont nommée Vulcain, mais personne ne l'avait encore observée.

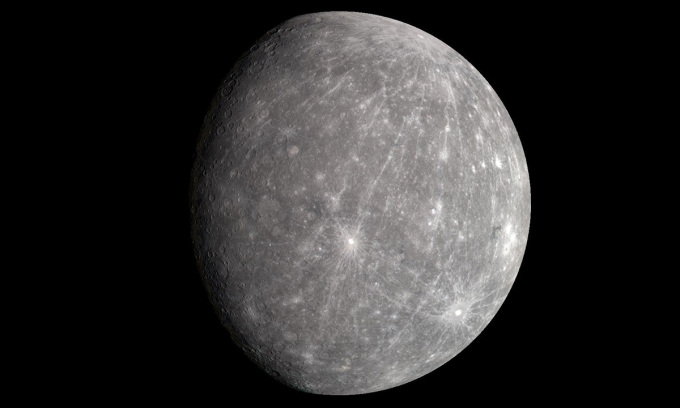

Mercure, la planète la plus proche du Soleil dans notre système solaire. Photo : NASA

Il y a des siècles, des scientifiques ont remarqué que l'orbite d'Uranus différait légèrement des prédictions de la théorie de la gravitation de Newton. En juillet 1846, l'astronome et mathématicien français Urbain Le Verrier a suggéré que cette anomalie pouvait s'expliquer par la présence d'une autre planète et a formulé une hypothèse concernant l'orbite de ce corps céleste inconnu.

Le Verrier n'était pas tant intéressé par la découverte de la nouvelle planète à l'aide d'un télescope, puisqu'il l'avait déjà localisée mathématiquement. La tâche d'observer fut confiée à l'astronome allemand Johann Gottfried Galle. Le 23 septembre 1846, Galle observa l'endroit où Le Verrier avait prédit la présence de la nouvelle planète. Cependant, à sa grande surprise, Galle ne vit pas la mystérieuse planète, mais découvrit Neptune à moins d'un degré de cet emplacement.

On demanda ensuite à Le Verrier d'observer une autre planète, Mercure. Située très près du Soleil, Mercure est l'une des planètes les plus difficiles à observer du système solaire. Le Verrier fut chargé d'appliquer les lois de la physique newtonienne pour calculer l'orbite de la planète.

Le Verrier, cependant, n'y parvint pas. Il s'efforça, mais l'orbite excentrique de Mercure demeurait une énigme. Selon la théorie de Newton, les planètes se déplaçaient sur des orbites elliptiques autour du Soleil, mais les observations montraient que l'orbite de Mercure fluctuait davantage que ne le permettait l'attraction gravitationnelle des planètes connues.

Comme pour Uranus, Le Verrier pensait qu'une autre planète était à l'origine des variations de la trajectoire de Mercure. Il finit par nommer cette mystérieuse planète Vulcain, d'après le dieu romain du feu.

Bientôt, les astronomes commencèrent à publier des observations de Vulcain, la première étant celle de l'astronome amateur Edmond Modeste le 26 mars 1859. À partir de ces observations, Le Verrier calcula l'orbite de la nouvelle planète. Il estima qu'elle transiterait (passage d'une planète entre son étoile et un observateur, comme Mercure entre le Soleil et la Terre) deux à quatre fois par an.

Le Verrier affina ses calculs à partir d'autres observations, mais Vulcain n'a jamais été observé avec certitude. De nombreuses observations de la planète s'expliquent par la présence de taches solaires, d'exoplanètes connues et d'étoiles proches.

Pourtant, Vulcain persista pendant 70 ans. En 1879, les médias annoncèrent même que Vulcain passerait devant le Soleil, se basant sur les calculs de l'astronome Theodor von Oppolzer. Cependant, personne ne vit la planète. On la chercha lors de presque toutes les éclipses solaires de cette époque, mais en vain.

Finalement, la planète créée mathématiquement par Le Verrier fut « effacée » par une nouvelle théorie physique : la relativité générale. La théorie d’Einstein pouvait prédire la trajectoire de Mercure sans qu’aucune autre planète n’intervienne.

La relativité générale stipule que la gravité résulte de la courbure de l'espace-temps causée par les objets massifs, les objets les plus proches étant davantage affectés. Cette théorie explique ainsi les oscillations de l'orbite de Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Les planètes situées plus loin du Soleil sont moins affectées.

Ainsi, la théorie d'Einstein permet d'expliquer les orbites de Mercure, de la Terre, de Mars, de Jupiter et de nombreuses autres planètes sans faire appel à d'autres astres. L'avènement de cette nouvelle théorie relègue également Vulcain au passé.

Thu Thao (Selon IFL Science )

Lien source

![Transition de Dong Nai à l'OCOP : [Partie 2] Ouverture d'un nouveau canal de distribution](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/09/1762655780766_4613-anh-1_20240803100041-nongnghiep-154608.jpeg)

Comment (0)