L’histoire de l’humanité a été témoin de nombreuses luttes pour la justice et les droits, dans lesquelles le mouvement pour les droits des femmes est un pilier essentiel.

|

| Le mouvement #MeToo des femmes contre le harcèlement sexuel a éclaté en 2017 et s'est fortement répandu dans le monde entier grâce au développement massif des réseaux sociaux. (Source : Getty Images) |

De la fin du XIXe siècle à nos jours, soit plus de 100 ans avec quatre vagues principales, les mouvements féministes du monde entier ont provoqué de profonds changements dans la politique , l'économie, la culture et la société, jetant les bases de l'égalité entre les hommes et les femmes - l'un des sujets les plus importants dans le développement de la société humaine.

L'origine des « empreintes »

La première vague du féminisme est née dans les pays industrialisés développés au XIXe siècle, se concentrant sur le droit de vote, de propriété et d'accès égal à l'éducation et au travail, dans un contexte où, à cette époque, les femmes étaient considérées comme des citoyennes de seconde zone, sans droit de participer à la politique ou de prendre des décisions importantes dans la société.

Le mouvement des suffragettes est né en Angleterre à la fin du XIXe siècle et s'est propagé aux États-Unis grâce à des militantes de premier plan comme Emmeline Pankhurst (1858-1928). Elle fut la fondatrice de la Women's Social and Political Union (WSPU-1903), une organisation luttant pour le droit de vote des femmes en Angleterre. La devise de la WSPU était « Des actes, pas des mots », reflétant les méthodes de lutte acharnées, incluant manifestations, grèves de la faim et actes de vandalisme. La WSPU a eu une grande influence sur le mouvement féministe, non seulement en Angleterre, mais aussi dans le monde entier. Des femmes en France, en Allemagne et au Canada ont également activement participé à ce mouvement pour revendiquer l'égalité politique et économique .

Un événement important fut la Convention de Seneca Falls (1848, États-Unis), organisée par Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) et Lucretia Mott (1793-1880), qui proclama « tous les hommes et toutes les femmes sont créés égaux » et réclama le suffrage féminin. Cette convention inspira de nombreux mouvements féministes à travers le monde.

La Nouvelle-Zélande fut le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes en 1893. Aux États-Unis, des militantes telles que Susan B. Anthony (1820-1906) et Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) se battirent pour l'adoption du 19e amendement en 1920, reconnaissant officiellement le droit de vote des femmes. En Russie, la Révolution d'Octobre (1917) marqua un tournant dans le mouvement féministe socialiste. Le gouvernement soviétique adopta rapidement des politiques progressistes, légalisant le suffrage féminin, développant l'éducation et l'emploi, et nationalisant les services de garde d'enfants afin d'alléger le fardeau des familles. En 1920, l'Union soviétique fut notamment l'un des premiers pays à légaliser l'avortement.

La Journée internationale des femmes (8 mars) trouve son origine dans le mouvement des ouvrières du textile aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et a été reconnue internationalement en 1910 lors de la Conférence internationale des femmes socialistes, sur proposition de la militante féministe et communiste allemande Clara Zetkin (1857-1933). Depuis, le 8 mars est devenu un symbole d'égalité des sexes et de reconnaissance des contributions des femmes du monde entier.

| Selon le rapport mondial sur l'écart entre les sexes 2023, le Vietnam est classé 72e sur 146 pays en termes d'égalité des sexes, en hausse de 11 places par rapport à 2022. Le gouvernement a mis en œuvre un programme de communication sur l'égalité des sexes jusqu'en 2030 pour sensibiliser et promouvoir l'égalité des sexes dans la société. |

Propagation mondiale

La deuxième vague du féminisme a explosé dans les années 1960 et 1970, issue du mouvement de libération des femmes et influencée par le féminisme radical. Les femmes se sont battues pour l'égalité dans le mariage, le travail, l'éducation et contre la discrimination sexuelle.

Avant cela, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les hommes étaient partis au combat, les femmes ont occupé de nombreux emplois importants dans les usines, les bureaux, les sciences et la technologie, bouleversant ainsi les conceptions traditionnelles des rôles de genre. Après la guerre, elles ont continué à lutter pour les droits du travail, l'accès à l'enseignement supérieur, les possibilités d'avancement et le contrôle de leur corps, notamment en matière d'avortement et de santé reproductive.

Aux États-Unis, l'ouvrage « La Mystique féminine » (1963) de Betty Friedan (1921-2006) a fait grand bruit en critiquant les conceptions traditionnelles du rôle des femmes, les appelant à rechercher une identité personnelle et professionnelle au lieu de se limiter au mariage et à la famille. En 1966, Mme Friedan et 27 autres femmes ont fondé la National Organization for Women (NOW), militant pour l'égalité des droits, la lutte contre le harcèlement sexuel et l'amélioration de la représentation des femmes en politique et en économie.

Une réalisation importante du mouvement féministe durant cette période fut la loi sur les droits civiques de 1964 (États-Unis), dans laquelle le titre VII interdisait la discrimination sexuelle dans l’emploi.

En Europe, le mouvement féministe a promu des réformes du droit du mariage, du travail et de la protection sociale, notamment en Allemagne et en Suède, permettant aux femmes de participer au marché du travail sans être contraintes par leurs responsabilités familiales. L'auteure française Simone de Beauvoir (1908-1986) et son ouvrage « Le Deuxième Sexe » (1949) ont jeté les bases théoriques du féminisme moderne.

Les pays socialistes comme l'Union soviétique, la Chine, l'Europe de l'Est, le Vietnam et Cuba ont continué à promouvoir les droits des femmes dans une optique socialiste. En Chine, sous la présidence de Mao Zedong, le slogan « Les femmes détiennent la moitié du ciel » témoignait d'un engagement fort en faveur de l'égalité des sexes. Au Vietnam, le mouvement féministe était étroitement lié aux guerres de résistance contre la France et les États-Unis, où l'Union des femmes vietnamiennes (fondée en 1930) joua un rôle important dans la mobilisation des femmes pour participer à la révolution et à la construction du pays.

Pendant ce temps, les mouvements féministes au Japon et en Corée du Sud se concentraient sur les droits du travail et les droits reproductifs, tandis qu’en Amérique latine, les militants luttaient contre la violence domestique et le droit au divorce.

Le mouvement féministe s'est également propagé dans les pays en développement. En Inde, depuis les années 1980, les mouvements contre la dot et les violences conjugales ont connu une croissance rapide, avec des organisations comme le Gulabi Gang et la All India Women's Conference (AIWC). Des campagnes comme « Stop Dowry Deaths » et « Bell Bajao » ont milité en faveur de réformes juridiques visant à protéger les droits des femmes.

En Afrique, des organisations comme Equality Now et The Girl Generation luttent activement contre les mutilations génitales féminines (MGF) et le mariage des enfants. Selon un rapport de l'UNICEF de 2022, le taux de mutilations génitales féminines chez les filles de moins de 14 ans dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient est passé de 47 % à 34 % grâce à des campagnes de sensibilisation et des réformes juridiques.

En 1979, les Nations Unies ont adopté la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), créant ainsi une base juridique pour les politiques d'égalité des sexes à l'échelle mondiale. Considérée comme la « Constitution internationale des droits des femmes », la CEDAW a été ratifiée par plus de 189 pays, même si certains n'ont pas encore pleinement mis en œuvre leurs engagements.

| Le gouvernement a publié le décret n° 56/2012/ND-CP, précisant les responsabilités des ministères, des services et des comités populaires pour assurer la participation de l'Union des femmes vietnamiennes à la gestion de l'État. Aujourd'hui, les femmes vietnamiennes sont habilitées à diriger et à participer à la prise de décision dans tous les domaines. |

Lutte « nouvelle génération »

La troisième vague du féminisme est apparue dans les années 1990, dans un contexte de mondialisation et de progrès technologiques. Ce mouvement mettait l'accent sur la diversité, les droits des femmes issues des minorités, des immigrants et de la communauté LGBTQ+.

En 1992, l'écrivaine et militante Rebecca Walker a inventé le terme « féminisme de la troisième vague » dans son essai « Devenir la troisième vague » paru dans le magazine Ms. Elle soutenait que le féminisme devait dépasser les questions traditionnelles telles que le droit de vote et le droit du travail pour inclure les droits reproductifs, les violences sexistes et la justice raciale.

L'adoption de la loi sur la violence contre les femmes (VAWA) aux États-Unis en 1994 constitue une avancée majeure. Elle offre une protection juridique aux victimes de violences sexistes. « Le féminisme de la troisième vague est non seulement une réponse aux inégalités entre les sexes, mais aussi une affirmation de l'autonomie et de la diversité des femmes à l'échelle mondiale », affirme l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes).

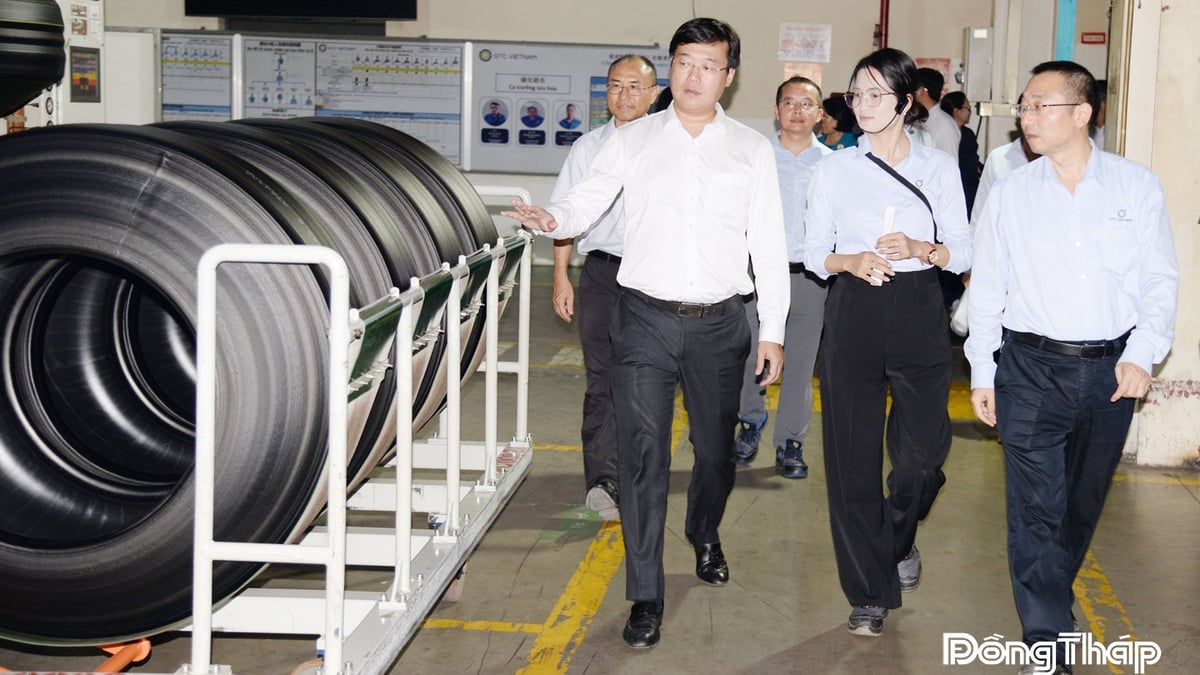

Au XXIe siècle, la quatrième vague du féminisme a émergé grâce aux réseaux sociaux, contribuant à la propagation du mouvement contre le harcèlement et les violences sexuelles. Des campagnes telles que #MeToo (2017) contre le harcèlement sexuel et Time's Up (2018) contre les abus de pouvoir dans l'industrie du divertissement ont exercé une pression en faveur d'un changement des institutions sociales et politiques.

Les féministes de la nouvelle génération ont posé les bases de l’utilisation de l’espace numérique comme outil essentiel pour diffuser des messages et des appels à l’action en faveur de l’égalité des sexes, créant des mouvements au-delà des frontières.

Selon ONU Femmes, la technologie numérique permet de connecter les individus à l’échelle mondiale, d’élargir l’impact du mouvement féministe et de promouvoir l’égalité des sexes.

Après plus d'un siècle de lutte, le mouvement féministe a obtenu de nombreuses avancées importantes, telles que le droit de vote, l'égalité professionnelle, l'accès à l'éducation et la sensibilisation aux violences sexistes. Cependant, les inégalités persistent, notamment dans les domaines de la technologie, de la transformation numérique et des revenus.

Selon le rapport 2023 d'ONU Femmes, les femmes ne représentent que 22 % du secteur de l'intelligence artificielle, avec un écart de rémunération entre les sexes pouvant atteindre 21 %. L'économiste Claudia Goldin, lauréate du prix Nobel d'économie 2023, a également affirmé que les inégalités persistent en matière d'opportunités de carrière et de postes de direction.

Les avancées technologiques posent de nouveaux défis qui exigent du mouvement féministe une adaptation constante et la poursuite de son combat. Atteindre une véritable égalité exige des politiques progressistes continues, la coopération de l'ensemble de la société et un engagement fort en faveur d'un avenir juste et durable pour tous.

Source : https://baoquocte.vn/hanh-trinh-dai-vi-binh-dang-va-tien-bo-cua-phu-nu-306703.html

![[Photo] Nghe An : La route provinciale 543D gravement érodée en raison des inondations](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/5/5759d3837c26428799f6d929fa274493)

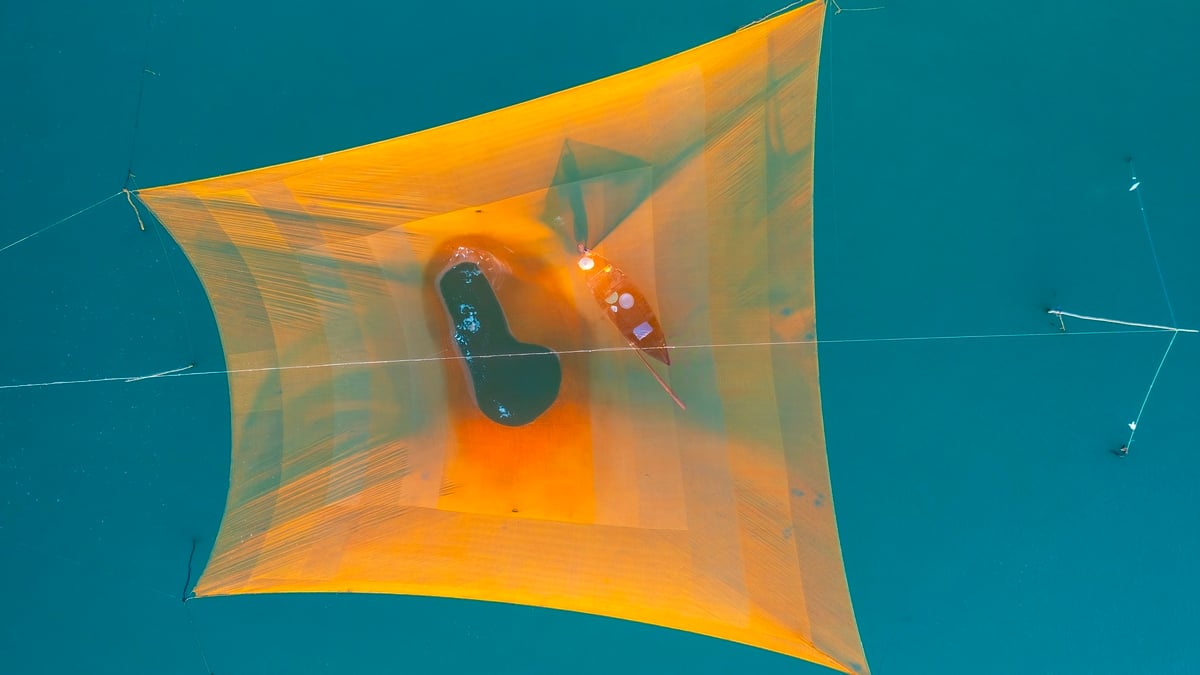

![[Photo] Découvrez la « merveille » sous la mer de Gia Lai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/6/befd4a58bb1245419e86ebe353525f97)

Comment (0)