कई बार, जनमत ने उल्लेख किया है कि कई वैज्ञानिक शोध विषयों की उपयुक्तता कम होती है, और कुछ शोध विषयों को तो एक दराज में बंद कर दिया जाता है, जिससे राज्य के बजट की बर्बादी होती है। हालाँकि, ऐसी राय भी है जो बताती है कि देरी और जोखिम वैज्ञानिक शोध का हिस्सा हैं। पीपुल्स आर्मी अखबार के पत्रकारों ने इस मुद्दे पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MOST) के योजना एवं वित्त विभाग की उप निदेशक सुश्री गुयेन थी थू हिएन के साथ एक साक्षात्कार किया।

वैज्ञानिक अनुसंधान में विलंब क्या है?

रिपोर्टर (पीवी): हाल ही में, वैज्ञानिकों द्वारा अपने शोध विषयों को सही ठहराने के लिए देरी और जोखिम का बहाना बनाने को लेकर काफ़ी चिंताएँ रही हैं, जिन्हें बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता और राज्य के बजट की बर्बादी होती है। क्या आप वैज्ञानिक अनुसंधान में देरी और जोखिम की अवधारणा को और स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं?

|

| सुश्री गुयेन थी थु हिएन। |

सुश्री गुयेन थी थु हिएन: वैज्ञानिक अनुसंधान में विलंब, अनुसंधान के परिणाम उपलब्ध होने से लेकर उसके प्रभावी होने और जीवन व उत्पादन में लागू होने तक का समय है। इसलिए, अनुसंधान विषय को लागू करने में लगने वाला समय विलंब समय में शामिल नहीं है। आवेदन में देरी अनुसंधान परिणामों के उपयोगकर्ताओं, शोधित तकनीक का उपयोग करने वाले निर्माताओं के कारण होती है, न कि शोधकर्ताओं के कारण।

वैज्ञानिक अनुसंधान में जोखिम को अक्सर विफलता के रूप में समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह अपेक्षित शोध उत्पाद प्राप्त न कर पाना मात्र है। सभी प्रकार के अनुसंधानों में कम या ज़्यादा जोखिम होते हैं, अर्थात कई कारणों से अपेक्षित उत्पाद प्राप्त न कर पाना। यह देखा जा सकता है कि बुनियादी अनुसंधान से लेकर कार्यान्वयन तक जोखिम बढ़ता जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में जोखिम को केवल विफलता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि अनुसंधान प्रक्रिया में विफलता का भी बहुत बड़ा संदर्भ मूल्य होता है। विलंब और जोखिम वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति हैं, जिन्हें अनुसंधान गतिविधियों में स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

पी.वी.: क्या आप वैज्ञानिक अनुसंधान में देरी के कुछ उदाहरण दे सकते हैं?

सुश्री गुयेन थी थू हिएन: उदाहरण के लिए, किसी प्रवाल भित्ति को पुनर्स्थापित करने का समाधान खोजने के लिए, वैज्ञानिकों को प्रवालों की विशेषताओं और संरचना पर कई वर्षों से संचित बुनियादी शोध परिणामों और उस क्षेत्र के समुद्री पर्यावरण पर शोध परिणामों का उपयोग करना होगा। या कोई नई सामग्री बनाने के लिए, वैज्ञानिकों को मूल सामग्रियों की विशेषताओं और संरचना पर कई वर्षों से संचित बुनियादी शोध परिणामों और अन्य ज्ञान की एक श्रृंखला का भी उपयोग करना होगा ताकि आवश्यक गुणों वाली एक नई सामग्री बनाने का समाधान खोजा जा सके।

आज तक, वियतनाम ने कई टीके तैयार किए हैं और रोटावायरस डायरिया के खिलाफ अपना टीका बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, 1998 से, वियतनाम ने खोजपूर्ण अनुसंधान और अनुप्रयोग-उन्मुख बुनियादी अनुसंधान किया है। 2017 के अंत तक, वियतनाम ने इस तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और घरेलू और निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डायरिया के खिलाफ अपना टीका बनाने में सक्षम हो गया था। इस प्रकार, वियतनाम को डायरिया के खिलाफ टीका बनाने में लगभग 20 वर्षों का अनुसंधान लगा।

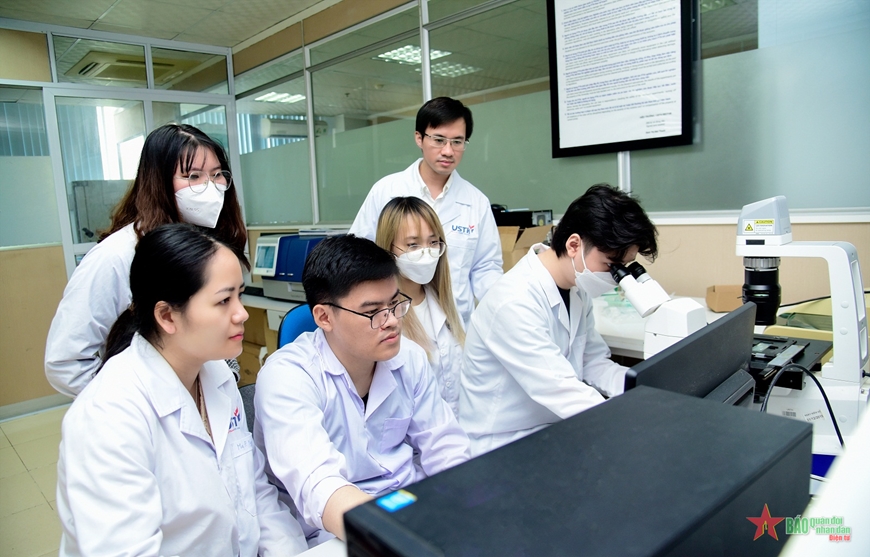

|

| हनोई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के व्याख्याता और छात्र प्रयोगशाला में शोध करते हुए। चित्र: KIM NGOC |

उचित पुरस्कार और दंड व्यवस्था की आवश्यकता

पी.वी.: तो फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास शोध परिणामों को जीवन में शीघ्रता से लागू करने के लिए क्या समाधान हैं?

सुश्री गुयेन थी थू हिएन: विज्ञान की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें विलंब और जोखिम होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें शोध के बाद पूरा होने और बुनियादी ढाँचे की स्थिति तैयार करने के लिए कुछ समय इंतज़ार करना पड़ता है, तभी उन्हें सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्पादन और व्यावसायिक प्रथाओं में लागू किया जा सकता है। शोध परिणामों को जीवन में शीघ्रता से लागू करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय बुनियादी अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान की श्रृंखला की समीक्षा और पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालयों, शाखाओं और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय कर रहा है। आने वाले समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तंत्र और नीतियाँ सभी क्षेत्रों और क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को समर्थन और बढ़ावा देने पर केंद्रित होंगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वर्तमान राज्य प्रबंधन तंत्रों में अनुसंधान और विकास परिणामों के अनुप्रयोग और व्यावसायीकरण के मानदंड विकसित और पूरक करेगा। विशेष रूप से, सभी प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं के प्रचार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यक्रमों और कार्यों की प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना आवश्यक है। आवेदन परिणामों की जाँच करें, सार्वजनिक रूप से घोषणा करें और उचित पुरस्कार और दंड तंत्र स्थापित करें।

इसके अलावा, राज्य के बजट संसाधनों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वित्तपोषण के अनुपात को निरंतर बनाए रखना और धीरे-धीरे बढ़ाना आवश्यक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य, मूल्य श्रृंखला के अनुसार प्रमुख उत्पादों, प्रमुख उत्पादों और राष्ट्रीय उत्पादों के विकास को प्राथमिकता देने पर केंद्रित हैं और इन्हें उद्यमों से जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें उद्यम केंद्र में हों। बुनियादी अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, प्रायोगिक विकास और व्यावसायीकरण पर व्यय का एक उचित अनुपात निर्धारित करें; व्यावसायीकरण के योग्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यों की सीमा तक पर्याप्त निवेश करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाजीकरण से नवाचार में निवेश के अनुपात को राज्य के बजट से निवेश के स्तर से ऊपर तक बढ़ाएँ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कानूनी ढाँचे का निर्माण और सुधार जारी रखेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यम पूंजी कोषों के गठन और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करेगा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के रूप में परियोजनाओं को बढ़ाएगा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लिए निवेश पूँजी स्रोतों में विविधता लाने में योगदान देगा। इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उच्च-गुणवत्ता वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव संसाधनों के विकास को बढ़ावा देगा; अग्रणी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और सशक्त अनुसंधान समूहों की एक टीम विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय घरेलू और विदेशी प्रतिभाओं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को आकर्षित करने और बढ़ावा देने के लिए तंत्र और नीतियों में सुधार जारी रखेगा; अनुभवों से सीखने और एक अभिनव स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करेगा।

पी.वी.: बहुत-बहुत धन्यवाद!

ला डुय (प्रदर्शन)

*कृपया संबंधित समाचार और लेख देखने के लिए विज्ञान शिक्षा अनुभाग पर जाएँ।

[विज्ञापन_2]

स्रोत

![[फोटो] दा नांग: पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है, स्थानीय अधिकारी सफाई का लाभ उठा रहे हैं](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761897188943_ndo_tr_2-jpg.webp)

![[फोटो] प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह भ्रष्टाचार, बर्बादी और नकारात्मकता की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए आयोजित 5वें राष्ट्रीय प्रेस पुरस्कार समारोह में शामिल हुए](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761881588160_dsc-8359-jpg.webp)

टिप्पणी (0)