भौतिकविदों ने एक बार प्रकाश का "पीछा" करने का प्रयास किया था (चित्रण: गेटी)।

यह कहानी सदियों तक फैली हुई है, गैलीलियो के असफल प्रयोग से लेकर आइंस्टीन के आधुनिक सत्यापन तक, जो असंभव प्रतीत होने वाली बातों की व्याख्या करती है।

गैलीलियो से लेकर प्रकाश की गति के प्रथम माप तक

17वीं शताब्दी से पहले, ज़्यादातर सिद्धांत यही मानते थे कि प्रकाश तात्कालिक रूप से फैलता है, या इसकी गति निरपेक्ष होती है। हालाँकि, गैलीलियो गैलीली इस परिकल्पना पर संदेह करने वाले पहले व्यक्ति थे।

1638 में, उन्होंने और उनके सहायकों ने दो पहाड़ों पर लालटेन की मदद से प्रकाश की गति मापने के उद्देश्य से एक प्रयोग किया। हालाँकि, यह गति इतनी कम थी (लगभग माइक्रोसेकंड के आसपास) कि उस समय के उपकरण और मानवीय सजगता प्रकाश की वास्तविक गति को माप नहीं पाए। असफलता के बावजूद, गैलीलियो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रकाश, "यदि तात्कालिक नहीं है, तो अत्यंत तीव्र अवश्य होगा।"

गैलीलियो के प्रयोगों से उन्हें यह पता लगाने में मदद मिली कि प्रकाश की गति परिमित है, लेकिन यह संख्या बहुत बड़ी है (फोटो: मीडियम)।

कुछ ही दशकों बाद, खगोलशास्त्री ओले रोमर ने पहला अनुमान लगाया। बृहस्पति के चंद्रमा आयो को देखते हुए, उन्होंने देखा कि आयो के बृहस्पति की छाया में आने और बाहर निकलने का समय पृथ्वी की अपनी कक्षा में स्थिति के साथ बदलता रहता है।

रोमर ने 10 मिनट से ज़्यादा की इस संचयी विसंगति को प्रकाश द्वारा लंबी दूरी तय करने में लगने वाले अतिरिक्त समय के परिणाम के रूप में समझाया। इससे उन्होंने प्रकाश की गति लगभग 214,000 किमी/सेकंड होने का अनुमान लगाया, जो उस समय एक क्रांतिकारी परिणाम था।

1849 में भौतिक विज्ञानी हिप्पोलाइट फिजौ ने पहली बार 8 किमी दूर रखे एक परावर्तक दर्पण के साथ उच्च गति वाले घूर्णन गियर का उपयोग करके प्रकाश की गति को सीधे मापा।

जब गियर इतनी तेज़ी से घूम रहे थे कि अगले दाँत ने प्रकाश को रोक दिया, तो फ़िज़ो ने लगभग 315,000 किमी/सेकंड की गति की गणना की, जो आज के मान के 5% के भीतर थी। यही वह मोड़ था जिसने प्रकाश को एक परिकल्पना के बजाय मात्रात्मक अध्ययन का विषय बना दिया।

आइंस्टीन और ब्रह्मांड की पूर्ण सीमाएँ

सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है: प्रकाश की गति ही अंतिम सीमा क्यों है? 20वीं सदी की शुरुआत में, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांतों से इस समस्या का समाधान निकाला था।

उन्होंने सवाल पूछा: अगर तेज़ गति से चलते किसी रॉकेट पर टॉर्च लगा दी जाए, तो क्या उससे निकलने वाला प्रकाश निर्वात में मौजूद प्रकाश से ज़्यादा होगा? आश्चर्यजनक उत्तर था, "नहीं", क्योंकि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं हैं।

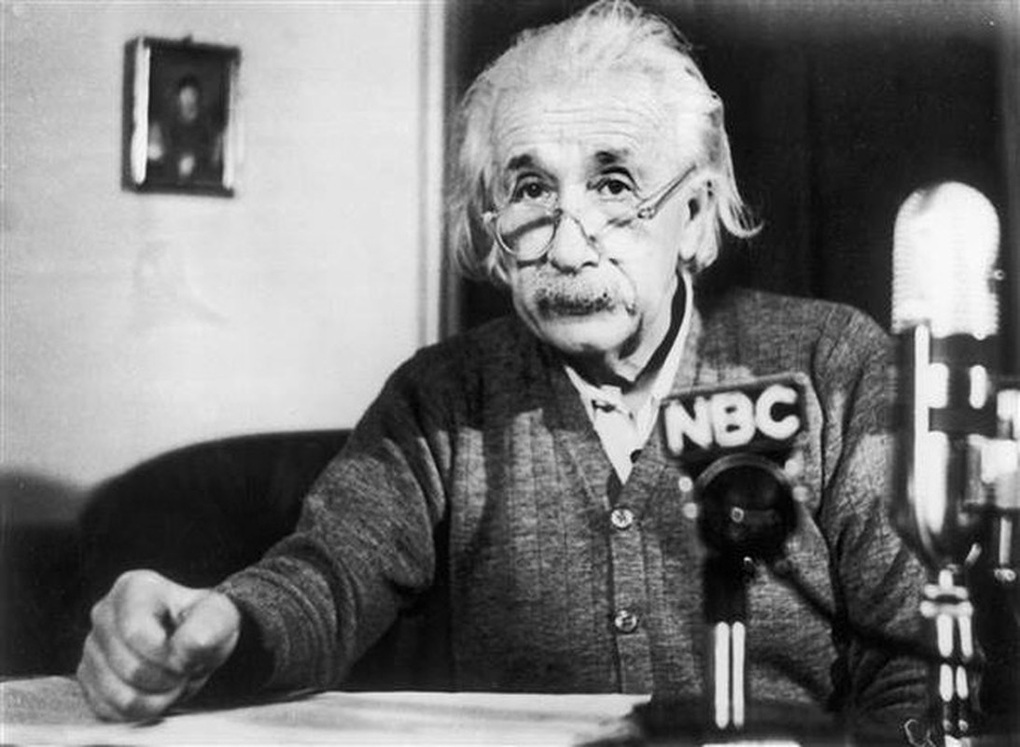

अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत से प्रकाश की समस्या का समाधान किया (फोटो: गेटी)।

सापेक्षता के विशेष सिद्धांत (1905) के अनुसार, जब कोई वस्तु तेज़ गति से चलती है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, और साथ ही समय धीमा हो जाता है। जब वह प्रकाश की गति तक पहुँचती है, तो समय रुक जाता है, द्रव्यमान अनंत हो जाता है और आगे त्वरित नहीं हो सकता। इससे पदार्थ के किसी भी कण के लिए प्रकाश से आगे निकलना असंभव हो जाता है।

बाद के प्रयोगों ने धीरे-धीरे आइंस्टीन के सिद्धांत की पुष्टि की। 1964 में, एमआईटी के शोधकर्ता बिल बर्टोज़ी ने इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया और पाया कि जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति के करीब पहुँचते हैं, वे इतने भारी हो जाते हैं कि अब वे गति नहीं कर सकते।

1970 के दशक में, दो भौतिक विज्ञानी, जोसेफ हाफेले और रिचर्ड कीटिंग, दुनिया भर की यात्रा के लिए सीज़ियम परमाणु घड़ियों को एक विमान में लेकर गए थे। जब वे लौटे, तो घड़ियाँ प्रयोगशाला में मौजूद मानक घड़ी से धीमी चल रही थीं। यह समय के फैलाव का स्पष्ट प्रमाण था।

आजकल, उपग्रहों पर लगे जीपीएस सिस्टम को भी सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय सुधार की गणना करनी पड़ती है। अगर इसे नज़रअंदाज़ किया जाए, तो स्थिति निर्धारण त्रुटि कई किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे पूरी आधुनिक यांत्रिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है।

इसलिए प्रकाश की गति केवल एक शुष्क संख्या नहीं है, बल्कि प्रकृति की एक मौलिक सीमा है, जो आधुनिक भौतिकी और प्रौद्योगिकी का आधार है।

गैलीलियो की असफलताओं से लेकर रोमर की प्रगति, फिजौ की सरलता से लेकर आइंस्टीन की प्रतिभा तक, प्रकाश की कहानी ने एक सत्य सिद्ध किया है: इस ब्रह्मांड में, प्रकाश से तेज गति से कुछ भी नहीं चल सकता।

स्रोत: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/trong-vu-tru-co-thu-gi-nhanh-hon-anh-sang-20250929072502675.htm

![[फोटो] महासचिव टो लाम और राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष ट्रान थान मान वियतनामी निरीक्षण क्षेत्र के पारंपरिक दिवस की 80वीं वर्षगांठ में शामिल हुए](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/17/1763356362984_a2-bnd-7940-3561-jpg.webp)

टिप्पणी (0)