जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों के बारे में लंबे समय से चेतावनी दी जा रही है, और दुनिया भर के देशों ने इन्हें रोकने के लिए वैश्विक प्रयास किए हैं। हालांकि, मानवता ने अब तक जो प्रतिबद्धता जताई है और जो किया है, वह इस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

|

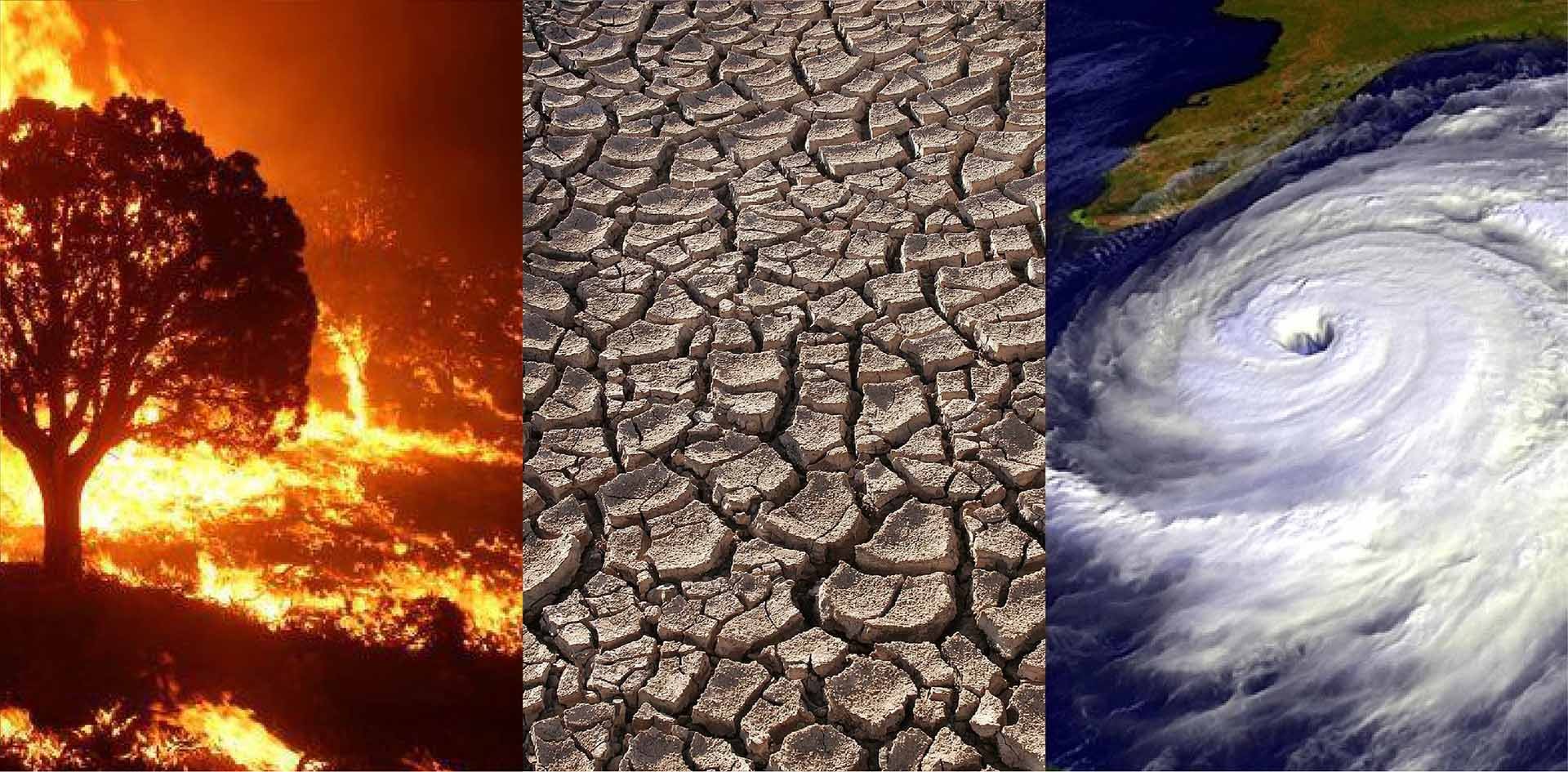

| जलवायु परिवर्तन के अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। (उदाहरण चित्र। स्रोत: त्रिपक्षीय चित्र) |

जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना करते हुए, संयुक्त राष्ट्र (UN), अपनी दो मुख्य विशेषज्ञ एजेंसियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के साथ, दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया है ताकि नकारात्मक घटनाक्रमों का जवाब देने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की आवश्यकता पर चर्चा और सहमति हो सके।

लंबी यात्रा

9 मई, 1992 को, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने और पर्यावरण में अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को एक लंबी मसौदा प्रक्रिया के बाद न्यूयॉर्क, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अनुमोदित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (UNCED), जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, में 3 से 14 जून, 1992 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (UNFCCC) की वार्ता शुरू हुई। हालांकि, प्रारंभिक UNFCCC ने किसी भी देश पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की बाध्यकारी सीमाएँ निर्धारित नहीं कीं और न ही कोई विशिष्ट प्रवर्तन तंत्र स्थापित किया। इसके बजाय, सम्मेलन ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर सीमाएँ और बाध्यकारी आवश्यकताएँ निर्धारित करने वाली संधियों या प्रोटोकॉल पर बातचीत के लिए एक ढांचा प्रदान किया। UNFCCC 9 मई, 1992 को हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए खोला गया और 21 मार्च, 1994 को लागू हुआ। आज तक, UNFCCC में 198 भागीदार देश हैं, जिनमें वियतनाम भी शामिल है, जो 11 जून, 1992 को शामिल हुआ था।

1995 से, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन आयोग (यूएनएफसीसीसी) समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए सम्मेलन के सदस्य देश प्रतिवर्ष पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) में मिलते रहे हैं। पहला सीओपी जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था। 1997 में, जापान में सीओपी3 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के साथ सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भाग लेने वाले देशों को प्रत्येक देश के लिए निर्धारित विशिष्ट ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। फरवरी 2005 में आधिकारिक रूप से लागू होने के बाद, फरवरी 2009 तक 184 देश क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल हो चुके थे। वियतनाम ने 3 दिसंबर 1998 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और 25 सितंबर 2002 को इसकी पुष्टि की।

क्योटो प्रोटोकॉल को "जलवायु कूटनीति " की अवधारणा के अग्रदूतों में से एक माना जाता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की जटिलताएं और उनके परिणाम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को काफी प्रभावित करते हैं। औद्योगिक और विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन का मुख्य "दोषी" माना जाता है, लेकिन विकासशील देशों को इसके सबसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हालांकि विकसित देशों ने प्रोटोकॉल के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने इसके अनुसमर्थन और कार्यान्वयन से बचने और इसमें देरी करने के कई तरीके खोज लिए हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 25% का योगदान देने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन नहीं किया है, यह तर्क देते हुए कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।

2009 से, संयुक्त राष्ट्र वित्तीय परिषद (UNFCCC) के सदस्य देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर एक ऐसे पर्यावरण समझौते पर विचार करना शुरू कर दिया है जिसमें अधिक विशिष्ट कानूनी दायित्व हों। क्योटो प्रोटोकॉल 2012 में समाप्त हो गया था (जिसे बाद में 2020 तक बढ़ा दिया गया)। 2010 में मैक्सिको के कैनकन में आयोजित COP16 में, सदस्य देशों ने एक संयुक्त घोषणा को अपनाया जिसमें कहा गया था कि भविष्य में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से कम तक सीमित किया जाना चाहिए। हालांकि, हितों के टकराव के कारण काफी बहस और तनावपूर्ण बातचीत के बाद, सदस्य देश क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर एक अधिक प्रगतिशील मसौदा तैयार करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।

12 दिसंबर 2015 को, कई दौर की वार्ताओं के बाद, पेरिस (फ्रांस) में COP21 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता अंततः अपनाया गया और 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ, जो वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे सीमित करने का लक्ष्य बरकरार रखा गया और औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1.5°C अधिक के अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य का लक्ष्य रखा गया। समझौते में यह निर्धारित किया गया था कि विकसित देश विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 तक (इसके लागू होने की तिथि से) प्रतिवर्ष कम से कम 100 अरब डॉलर जुटाएंगे। हालांकि, यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका।

काफी उतार-चढ़ाव आए।

COP21 के बाद से, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में दुनिया ने कई उतार-चढ़ावों से भरा एक लंबा सफर तय किया है। 2016 में मोरक्को में आयोजित COP22 में, भाग लेने वाले पक्षों ने पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एक प्रारंभिक योजना अपनाई। दिसंबर 2017 में जर्मनी के बॉन में आयोजित COP23 में, सभी पक्षों ने नवंबर 2019 में अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते से हटने की घोषणा के बावजूद, फ्रांस में हासिल की गई महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।

2018 में पोलैंड में आयोजित COP24 में, सभी पक्षों ने पेरिस समझौते को लागू करने के एजेंडे पर सहमति जताने के लिए कई मतभेदों को दूर किया। हालांकि, 2019 में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में तब झटका लगा जब अमेरिका आधिकारिक तौर पर पेरिस समझौते से हट गया। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित COP25 तक, भाग लेने वाले पक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारी पर फिर से विभाजित हो गए थे…

नवंबर 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित होने वाले COP26 (कोविड-19 के कारण एक वर्ष के लिए स्थगित) पर उम्मीदें टिकी थीं। UNFCCC के सभी 197 सदस्य देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2010 के स्तर की तुलना में 2030 तक CO2 उत्सर्जन में 45% की कमी और मध्य शताब्दी तक शून्य उत्सर्जन के साथ-साथ अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण कमी आवश्यक है।

ग्लासगो कमोडिटी समझौते में विकसित देशों से 2015 के पेरिस सम्मेलन में निर्धारित 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने का आग्रह किया गया है, साथ ही विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि को 2019 के स्तर की तुलना में 2025 तक दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई गई है, और प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया गया है। COP26 में, 100 से अधिक देशों ने 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई। लगभग 100 देशों ने 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई, और वियतनाम सहित 40 देशों ने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की प्रतिबद्धता जताई।

गौरतलब है कि COP26 में अमेरिका और चीन ने जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने, मीथेन उत्सर्जन को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई गई। दुनिया के दो सबसे बड़े उत्सर्जकों के बीच हुए इस समझौते को वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

COP26 में 450 वित्तीय संस्थानों ने प्रतिबद्धता जताई, जो कुल मिलाकर 130 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, जो वैश्विक निजी संपत्ति के 40% के बराबर है, कि वे निवेश पूंजी का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने और जीवाश्म ईंधन उद्योगों के लिए वित्तपोषण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए करेंगे।

प्रतिबद्धता से लेकर व्यवहार तक

यह कहा जा सकता है कि COP21 में संपन्न पेरिस समझौता और COP26 में किए गए नए संकल्प वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के महत्वपूर्ण प्रयासों को दर्शाते हैं। हालांकि, इसे लागू करना एक लंबी कहानी है। लिखित लक्ष्यों और संकल्पों तथा वर्तमान वास्तविकता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों में 50 साल पहले की तुलना में पांच गुना वृद्धि हुई है।

2023 में जलवायु संबंधी कई रिकॉर्ड पहले के रिकॉर्डों से काफी अलग थे, खासकर समुद्र का तापमान, जो मानव जनित वायु प्रदूषण से उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी का लगभग सारा हिस्सा सोख लेता है। 2023 से पहले, वैश्विक औसत तापमान का औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होना दुर्लभ था। हालांकि, 2023 की शुरुआत से लेकर सितंबर के मध्य तक, 38 ऐसे दिन थे जब तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के रिकॉर्डों से अधिक रहा। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु निगरानी एजेंसी ने कहा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 अब तक के सबसे गर्म महीने थे और संभवतः पिछले 120,000 वर्षों में सबसे गर्म महीने थे।

शोध से पता चलता है कि यदि पृथ्वी की सतह का तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 2°C बढ़ जाता है, तो लगभग 75 करोड़ लोगों को हर साल एक सप्ताह तक भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। यदि तापमान में 3°C की वृद्धि होती है, तो इस जोखिम का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 15 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम मौसमी घटनाओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था को औसतन प्रति वर्ष 143 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, जिसमें मानवीय क्षति (90 अरब डॉलर) और आर्थिक क्षति (53 अरब डॉलर) शामिल है।

इस पृष्ठभूमि में, पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के निदेशक जोहान रॉकस्ट्रॉम का मानना है कि संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला आगामी COP28 जीवाश्म ईंधन के उपयोग से CO2 उत्सर्जन में कटौती शुरू करने के लिए "विश्वसनीय प्रतिबद्धताएं" करने का अंतिम अवसर है। रॉकस्ट्रॉम ने अमेरिका, भारत, चीन और यूरोपीय संघ सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया, क्योंकि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य "अपरिवर्तनीय" है।

फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस ने COP21 में चेतावनी दी कि हमारे पास रहने के लिए केवल एक ही पृथ्वी है। जलवायु परिवर्तन के लिए हमारे पास कोई "प्लान बी" नहीं हो सकता क्योंकि मानवता के पास कोई "ग्रह बी" नहीं है।

[विज्ञापन_2]

स्रोत

टिप्पणी (0)