パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなどの電子機器の画面を長時間見続けると、体に次のような変化が起こります。

コンピュータービジョン症候群

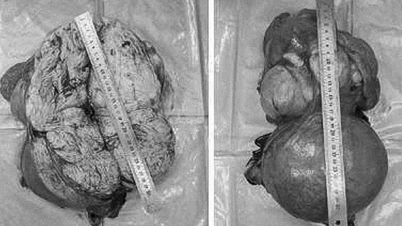

長時間コンピューターを操作すると、目の乾燥だけでなく頭痛も引き起こすことがあります。

写真:AI

コンピュータビジョン症候群(デジタル眼精疲労とも呼ばれる)は、眼精疲労、かすみ目、眼精疲労による頭痛など、様々な眼の問題を伴う症状です。米国の健康ウェブサイトHealthlineによると、これらの問題は、照明不足、画面のぎらつき、不適切な視聴距離、眼鏡をかけていない状態での屈折異常などの要因によって引き起こされます。

アメリカ検眼協会は、コンピュータビジョン症候群を軽減するために、「20-20-20ルール」を適用することを推奨しています。具体的には、画面を20分間見続けるごとに20秒間休憩し、約6メートル(約6メートル)離れた物体を見るというものです。画面サイズを大きくしたり、フォントサイズを大きくしたり、座る姿勢を適切に調整したりするなど、作業スペースを整えることも、眼精疲労の軽減に役立ちます。

頭痛

長時間のパソコン使用は、眼精疲労や姿勢の悪さなどが原因で、頭痛や片頭痛を引き起こすこともあります。画面に常に集中していると、目の筋肉に負担がかかり、緊張性頭痛につながることもあります。

さらに、モニターの高さが適切でなかったり、質の悪い椅子を使ったりするなど、姿勢が悪いと首や肩の筋肉に負担がかかり、頭痛の原因となることがあります。痛みを軽減するには、定期的に休憩を取り、仕事中は正しい姿勢で座る必要があります。

ドライアイ

長時間画面を見つめていると、まばたきの回数が減り、目が乾燥して刺激を感じやすくなります。この乾燥は、不快感、充血、目にゴロゴロとした感覚を引き起こします。

ドライアイを軽減するために、専門家は20-20-20ルールを守り、定期的に休憩を取ることに加え、人工涙液などの点眼薬の使用を推奨しています。防腐剤を含まない点眼薬を選ぶことを優先してください。Healthlineによると、同時に、ユーザーは適切な画面照明を確保し、画面のぎらつきを軽減することも重要です。

![[写真] 第1回政府党大会の厳粛な開会](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/13/1760337945186_ndo_br_img-0787-jpg.webp)

![[写真] ト・ラム書記長が第1回政府党大会の開会式に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/13/1760321055249_ndo_br_cover-9284-jpg.webp)

コメント (0)