大聖院での儀式中に何千羽もの折り鶴が燃やされる。写真:AFP

広島の対岸にある宮島の大聖院では、10年にわたり、毎年広島に送られる何百万羽もの折り鶴を燃やす儀式が行われてきた。この儀式は、折り鶴一つ一つに込められた気持ちを称えるものです。

そして2015年からは、折り鶴を燃やした後の灰を使って陶器の香炉やローソク立てに釉薬をかけています。

数十年にわたり、各地から折り鶴が広島に送られてきました。これは、1945年8月6日に米国が広島に原子爆弾を投下した当時、広島に住んでいた2歳の佐々木禎子さんの物語です。その後、彼女は白血病になり、入院しなければなりませんでした。少女は願いが叶うと信じて千羽鶴を折りました。

佐々木さんは12歳で亡くなり、1945年の原子爆弾またはその余波によって直接死亡した14万人のうちの一人となった。折り鶴は原爆の影響の象徴となり、子供たちに原爆について教える人気の方法となった。

長年にわたり、折り鶴が広島に送られ、慰霊碑に置かれてきました。市の清掃員が時々処分します。 2012年、市が鶴を処分するより良い方法を模索していたとき、 平和団体「なごみプロジェクト」の斉藤欽也さんが儀式で鶴を燃やすことを提案した。

「その思いは煙に乗って原爆の犠牲者に届くと思います」と彼は語った。

僧侶の三松洋勇さんが、折り鶴を焼く儀式を執り行いながら法螺貝を吹いている。写真:AFP

過去10年間、大聖院の僧侶である三松洋勇氏が折り鶴焼却の儀式を主宰してきた。法螺貝を吹いた後、僧侶は火の前のテーブルに座り、爆撃犠牲者の霊のために祈りを捧げた。

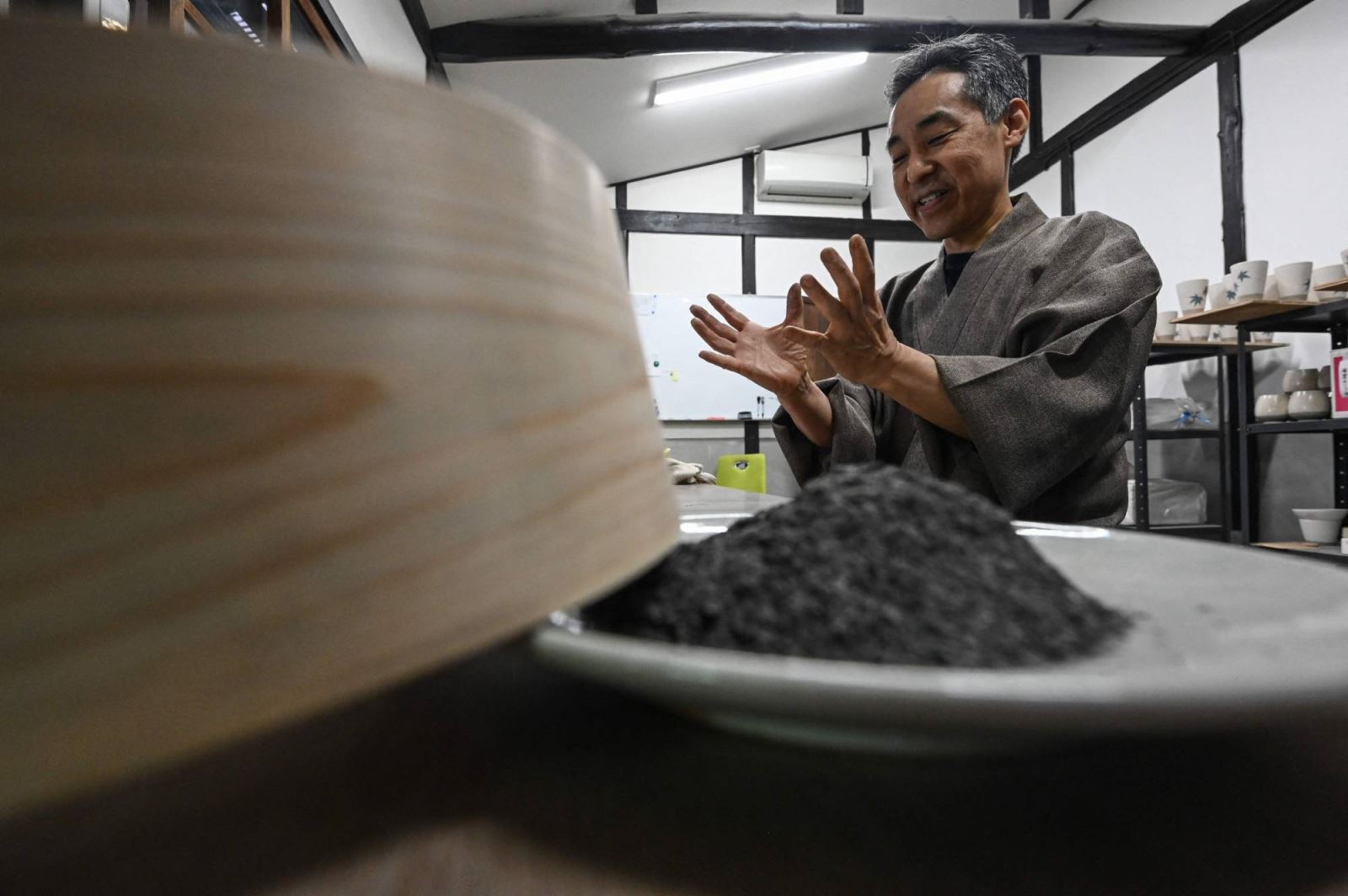

広島県廿日市市にある泰源堂窯は、折り鶴を燃やした灰を陶磁器の釉薬として利用する100年の伝統がある。

これは芸術的なプロジェクトですが、泰厳堂陶芸工房を営む家族の3代目である山根幸才氏にも直接関係しています。 1945年に原爆が投下されたとき、山根光才さんの母親はまだ14歳で、肘に大きな傷跡がありました。子どもの頃、彼は母親が長袖のシャツを着ているのしか見ていなかった。どうやら傷跡に気づかないように、また傷跡について話すのを避けたかったためらしい。

広島県廿日市市の陶芸工房「泰源堂」の山根光彩さん。写真:AFP

山根さん(60)は、折り鶴の灰を日用品に使うのではなく、広島から平和のメッセージを伝えるために使うべきだと考えている。

最初に、彼は精巧な鶴の形をした香炉を製作することを決意し、その後、ローソク立ての製作を始めました。広島の原爆の子の像と同じ頂部の形をしています。

山根氏は、日本の岸田文雄首相が昨年3月にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領にこの燭台を贈ったと知り、驚いた。

5月19日午前、主要7カ国(G7)首脳会議が正式に開会され、各国首脳らが広島平和記念資料館を視察した。 1945年8月6日の米軍による原爆投下後の状況を振り返る広島記念資料館をG7首脳全員が訪問するのは今回が初めて。

開催国の岸田文雄首相は、G7首脳が原爆使用の結末を直接目撃する必要性を強調した。トランプ大統領は、核軍縮問題を今回のG7サミットの主要議題に据え、これを将来のあらゆる核軍縮努力の出発点と位置付けている。

[広告2]

ソースリンク

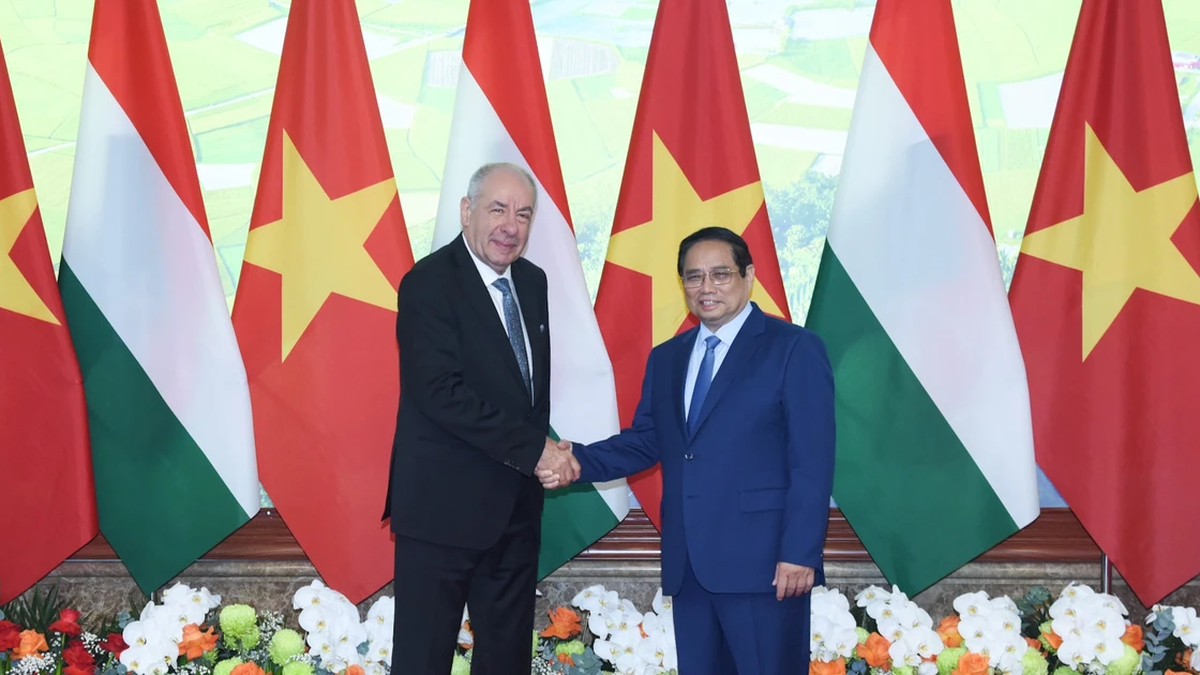

![[写真] ベトナムとハンガリーの首脳が写真家ボゾキー・デゾ氏の展覧会のオープニングに出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/29/94d8ceca5db14af3bf31285551ae4bb3)

![[写真] ファム・ミン・チン首相が米国下院の超党派代表団を歓迎](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/28/468e61546b664d3f98dc75f6a3c2c880)

コメント (0)