أحضر زهرة برية حمراء زاهية من الغابة وزرعها أمام المنزل. للوهلة الأولى، بدت كزهرة عباد الشمس، وتشبه إلى حد ما زهرة الفاوانيا، لكنها لم تكن كذلك. فقد نمت هذه النبتة بطريقة غريبة. كان ضوء الشمس بالنسبة لها مصدرًا لا غنى عنه للطاقة، ومفتاح الحياة الذي يغذيها. والغريب أن شمس فيتنام الوسطى الحارقة لم تزد الزهرة إلا إشراقًا، فصار لون شفتيها أحمر ورديًا، بينما كانت الأزهار الأخرى تذبل. أطلقت عليها اسم "زهرة العطشى للشمس". ابتسم ووافق كما لو كان الأمر طبيعيًا تمامًا. أجل، "زهرة العطشى للشمس"، مثل زنبق الماء أو عباد الشمس البري. اسم جنوبي بامتياز. وكعادته، وافق على طلبها دون قيد أو شرط، دون أن ينبس ببنت شفة.

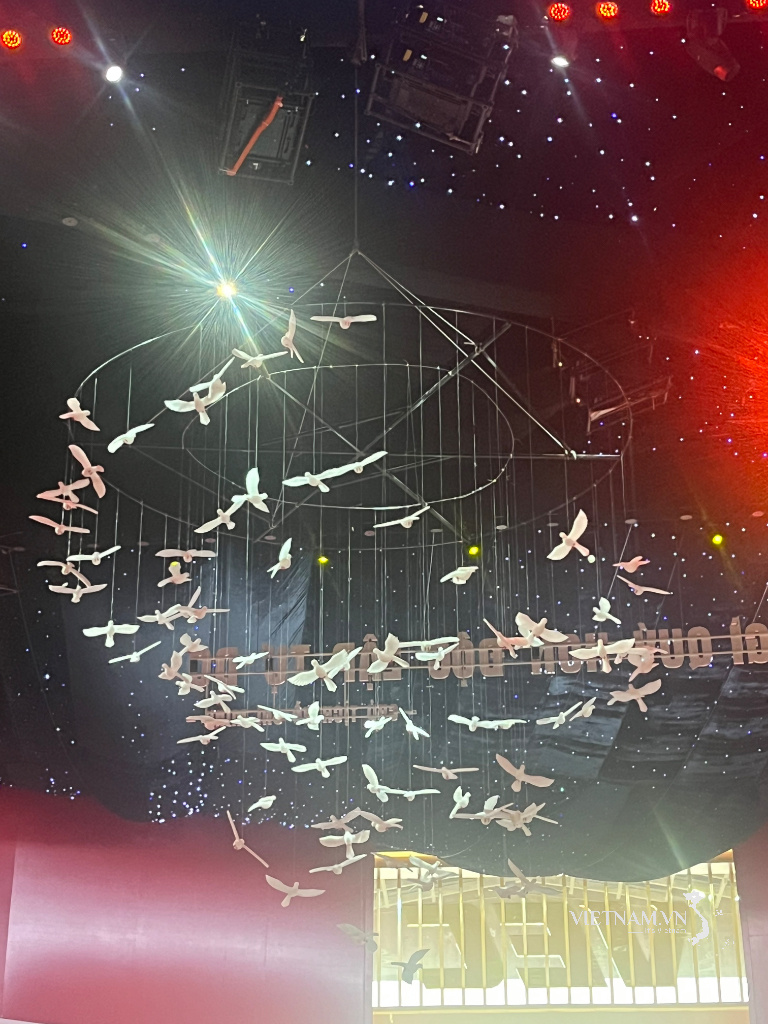

رسم توضيحي: لي نغوك دوي

كان القطار المتجه جنوبًا خلال موسم رأس السنة القمرية شبه خالٍ من الركاب. وبطبيعة الحال، يغادر معظم العمال مدنهم للعمل في الجنوب في بداية العام، ثم يعودون إلى ديارهم للقاء عائلاتهم في نهايته، لذا يجب حجز تذاكر القطار على خط الجنوب-الشمال قبل أشهر، بينما يكون خط الشمال-الجنوب شبه خالٍ من الركاب. لذلك، ابتسم بائع التذاكر لها بودّ قائلاً: "يمكنكِ الصعود إلى أي عربة، والجلوس في أي مقعد ترغبين به. إذا كنتِ متعبة، اذهبي إلى عربة النوم ونامي؛ فليس هناك الكثير من الناس على متن القطار على أي حال."

لم يكن اختيارها السفر بالقطار محض صدفة؛ بل كان بمثابة نهاية صلة تربطها بهذه الأرض وشعبها. منذ زمن بعيد، في هذه المحطة بالذات، حيّاها ببساطة، ومن هنا بدأت قصة حبهما. هذه الأرض، المفعمة بالشمس والرياح، أظهرت لها بلدًا بشعب يتمتع بروح الجنوب الفيتنامية، المعروفة بشهامة أهلها.

ثم وقعت في الحب، أحبت الشمس والريح، حبًا تغلغل في كل خلية من كيانها، وكأنها تستطيع أن تمسكه وتداعبه. أحبت كل منطقة بأسمائها المأساوية التي مزقتها الحرب، وكل ألم فراق على ضفاف النهر الهادئ، وكل زهرة أقحوان برية على جانب الطريق... أحبت كما لو أنها لم تفتح قلبها هكذا من قبل. والآن، في هذه اللحظة الانتقالية بين السماء والأرض، حين يلتقي الناس من جديد، تكون السفينة قد أتمت مهمتها الاستثنائية، وأعادتها إلى الجنوب كدورة من التناسخ. تسمي ذلك قدرًا.

أطلق القطار صفيرًا مدويًا طويلًا قبل أن ينطلق ببطء مبتعدًا. تلاشت مجموعة الناس الذين كانوا يودعونها في الأفق، وبالطبع لم يكن هو من بينهم. كانت هذه أول مرة يراها فيها في هذه المحطة، ألا يفترض به أن يودعها للمرة الأخيرة؟ لكنه ربما كان يوصل الأطفال إلى المدرسة الآن، وكانوا يتجادلون حول شيء ما. كان الأكبر يحب التاريخ، بينما كان الأصغر يفضل الأدب، لذا كان عليه غالبًا أن يتدخل لفضّ النزاع.

في الليلة التي سبقت ركوبها القطار، ذهبت إلى منزله الواقع في منطقة ريفية ليست ببعيدة عن المدينة. كان المنزل، المؤلف من ثلاث غرف وسقفه من القرميد، يقع وسط مساحة شاسعة من أشجار الفاكهة. عاشت معه هناك لفترة، لكنها اضطرت في النهاية إلى العودة إلى منزلها القديم في المدينة لتكريس المزيد من الوقت لممارستها الروحية. كان شغوفًا بجمع أشجار الفاكهة وزراعتها في جميع أنحاء حديقته.

بصراحة، أرادت ذات مرة أن ترشده في الطريق الذي اختارته، لكنها شعرت بأنه عاطفي للغاية ولا يستطيع التخلي عن مشاعره، فاستسلمت. وروى كيف كان، في طفولته، يحمل علبة أرز ويركض قرابة كيلومتر ليعطيها لمتسولة. وذات مرة، أثناء رحلة عمل، أعطى آخر قرش معه لأم فقيرة في قرية جبلية كانت في محنة، وفي طريق عودته، نفد وقود سيارته في منتصف الطريق، مما اضطره لطلب المساعدة من أصدقائه.

ثم انغمس في هموم الحياة اليومية. يجد هذا الرجل صعوبة في التخلي عن كل شيء، ناهيك عن نفسه. بدأت هي مسارها الذي اختارته، وتعلمت تجاهل نظراته المتأملة ولومه الخفي. تدريجيًا، ابتعد أكثر فأكثر عن مسار الحياة الزوجية، مركزًا كل طاقته على الأطفال، تمامًا كما أرادت.

اختارت زاوية منعزلة للمراقبة. كان العشاء يُقدّم في الداخل، واستطاعت أن تسمع بوضوح ابنتها الصغرى تنادي "بابا"، ورنين الملاعق والأطباق، وأزيز المروحة الكهربائية. كان ابنها الأكبر معتادًا على تشغيل المروحة سواءً أكان الجو مشمسًا أم باردًا جدًا. سمعته يطلب من أحدهم إحضار طعامه. لقد عاد إلى عاداته القديمة. عندما كانا متزوجين، كانت كثيرًا ما تشتكي له من تناوله الطعام على مكتبه، وهو سبب شائع للمرض. بعد طلاقهما، عاش مع ابنتهما الصغرى هنا، وما زالت ترسل له بين الحين والآخر رسائل تذكّره بذلك.

قالت لها المعلمة: "اتركي الأمر".

قال المعلم إنها كانت خادمة في القصر في حياتها السابقة. ومن المصادفة أنها كانت ترى في أحلامها كل ليلة هي والأميرة تُطاردان من قبل مجموعة من الناس. ثم قال المعلم إن لها مصيرًا مُقدّرًا، وأن عليها أن تُمارس التهذيب الروحي، وأن تتخلى عن كل شيء، وأن تتخلى عن جميع أقاربها، وعن جميع طقوس عبادة الأجداد. قبل لقاء المعلم، كانت تجد الحياة مُرهقة للغاية. لماذا تُغرق نفسها في غضب الحياة اليومية وجشعها وكراهيتها، ثم تُقبل على المعاناة؟ لماذا تعيش مثل هذه الحياة؟

اعترفت ذات مرة بأنها ليست ربة منزل. لم تكن ترغب في تكريس الكثير من الوقت لهذه المهمة التي لا تُقدّر. وينطبق الأمر نفسه على الحياة الأسرية. فهي تجعل المرء يشعر بضآلة شأنه أمام هذا العالم اللامتناهي.

قال لها المعلم: "عليكِ أن تحرري نفسكِ".

طلب منها أحدهم المساعدة في مراجعة مجموعة من القصائد قبل نشرها. كانت قصائده دائماً مليئة بالاضطرابات، مثقلة بشعور بالالتزام تجاه الحياة والناس، ولذلك افتقرت إلى قدر معين من الأناقة.

قالت للكاتب: "عليك أن تتخلى عن الأمر يا عزيزي، عندها فقط ستجد راحة البال". فكر ملياً، مدركاً الحقيقة لكنه متأكد من عجزه عن فعل ذلك. تنهدت قائلة: "يا إلهي، لماذا يعاني الجميع كل هذا العذاب؟".

قال أحدهم: "نحن على وشك الدخول إلى النفق. انظروا إلى جبل هاي فان، أليس جميلاً؟" التف القطار، كأفعى ضخمة، بإحكام حول ممر الجبل. في هذا المنعطف الخلاب، حظي جميع من على متن القطار بلحظة نادرة للتأمل في الشكل الكامل للقطار الطويل وهو يندفع عبر السحاب.

ثم أطلق القطار صافرته قبل أن يندفع إلى النفق المظلم. كان الظلام يبتلع كل عربة من عربات القطار.

"عربتي على وشك الوصول"، تنهدت بقلب مثقل. ألقت نظرة خاطفة على المناظر الطبيعية المحيطة بها؛ كانت الشمس تُلقي بأشعتها الدافئة من خلال الغيوم التي تنجرف فوق قمم الجبال.

بدا الزمن وكأنه توقف؛ كانت عالقة بين نصفي العالم، وفي غضون ثوانٍ قليلة، ستنجرف إلى عالم الظلام. في تلك اللحظة، شعرت فجأة بشوق عميق إلى "زهرة العطشى للشمس"، الزهرة التي أطلقت عليها هذا الاسم.

مينه آنه

مصدر

![[صورة] الأمين العام تو لام يقوم بأعماله ويوجه تحياته بمناسبة العام الجديد إلى لجنة الحزب والحكومة وشعب مقاطعة داك لاك.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/02/11/1770808701306_ndo_tl_img-4099-5201-jpg.webp)

تعليق (0)