2023 aurait pu être une année de paix et de réconciliation au Moyen-Orient. Au cours de l'année écoulée, le monde a vu l'Iran et l'Arabie saoudite – deux puissances régionales et rivales de longue date – rétablir leurs relations et rouvrir leurs ambassades ; l'Arabie saoudite et Israël se rapprocher de la normalisation de leurs relations ; la Ligue arabe a réintégré la Syrie ; et les belligérants au Yémen se sont engagés à prendre des mesures en vue d'un cessez-le-feu.

Mais la situation a changé le 7 octobre lorsque le Hamas, organisation politico -militaire palestinienne, a lancé une attaque surprise sur le sud d'Israël par voie terrestre, maritime et aérienne, tuant environ 1 140 personnes (dont des soldats). Israël a immédiatement déclaré la guerre, déterminé à éliminer le Hamas par un siège et des bombardements sans précédent dans la bande de Gaza, alors sous son contrôle. Les représailles israéliennes ont fait plus de 20 400 morts à Gaza au 25 décembre.

Ruines à Khan Younis, au sud de Gaza, fin novembre

Le Moyen-Orient est à nouveau entraîné dans une spirale de violence, alors même que la perspective d'une paix durable se dessine dans une région profondément sensible sur les plans politique, religieux et ethnique. Avec la guerre qui dure depuis près de deux ans en Ukraine, les combats au Moyen-Orient ont renforcé le sentiment que la paix, déjà fragile, le devient encore davantage.

Alors que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine sont au point mort depuis longtemps, le processus de paix israélo-palestinien est désormais enseveli sous les bombardements dans la bande de Gaza. La solution à « deux États », pierre angulaire des plans de résolution du conflit qui oppose depuis des décennies Israéliens et Palestiniens, est plus difficile que jamais.

Un nouveau processus de paix peut-il naître des cendres de la situation actuelle ?

Quel avenir pour la solution des « deux États » ?

L'idée de « deux États » – un État palestinien indépendant, coexistant avec un État israélien – existe depuis des décennies, selon The Economist . En 1947, les Nations Unies ont proposé un plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe, la ville de Jérusalem étant placée sous contrôle international. Cependant, les Arabes ont rejeté ce plan et Israël a déclaré son indépendance en 1948, ce qui a déclenché la première guerre israélo-arabe.

Avant et après la création de l'État d'Israël, quelque 750 000 Palestiniens ont été chassés de leur patrie, alors sous le contrôle du jeune État juif. Lors de la « guerre des Six Jours » de 1967, la troisième guerre israélo-arabe, Israël a conquis la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie. Israël a également conquis la bande de Gaza à l'Égypte lors de cette guerre, mais s'est retiré du territoire en 2005.

Après des décennies de conflit, les Palestiniens n'acceptaient toujours pas la solution à deux États jusqu'en 1987, année où l'Intifada (soulèvement) éclata. Le chef de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat, commença à changer d'approche, reconnaissant l'existence d'Israël et soutenant l'option de la coexistence, selon Le Monde .

Israéliens et Palestiniens ont entamé des négociations lors d'une conférence de paix à Madrid en 1991. Avec les accords d'Oslo de 1993, une solution à « deux États » semblait à portée de main pour la première fois depuis 1948. Cet accomplissement a également valu aux dirigeants israéliens et palestiniens de l'époque le prix Nobel de la paix en 1994.

Cependant, l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin par un extrémiste de droite en 1995 a paralysé le processus de paix. L'espoir a été ravivé lors de la conférence de Camp David aux États-Unis en 2000, mais la tentative a finalement échoué. Le processus de paix israélo-palestinien a été bloqué en 2014 et aucune négociation sérieuse n'a eu lieu depuis.

(De gauche à droite) Le Premier ministre israélien Ehud Barak, le président américain Bill Clinton et le dirigeant palestinien Yasser Arafat à Camp David (États-Unis) en 2000

CAPTURE D'ÉCRAN DU NEW YORK TIMES

Le conflit entre le Hamas et Israël dure depuis moins de trois mois, mais il a déjà provoqué le plus grave bain de sang à Gaza depuis 1948 et semble avoir porté un nouveau coup aux espoirs d'une solution à « deux États ». Mais même sans l'attaque du Hamas du 7 octobre, la possibilité que la solution à « deux États » devienne réalité aurait été mince.

Selon un sondage du Pew Research Center réalisé au printemps 2023, un peu plus de 30 % des Israéliens pensent qu'une paix avec un État palestinien indépendant est possible. Il y a dix ans, un Israélien sur deux déclarait croire à une solution à « deux États ». Après les événements du 7 octobre, ce chiffre pourrait être encore plus bas.

La situation est similaire en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, où des sondages Gallup réalisés avant les attaques du Hamas révélaient que seulement 25 % environ des Palestiniens soutenaient la solution à « deux États ». En 2012, ils étaient 6 Palestiniens sur 10 à la soutenir.

Une lueur d'espoir

Pourtant, de nombreux acteurs, y compris les États-Unis, estiment que c'est la seule voie vers la paix entre Israël et la Palestine. « Une fois cette crise terminée, il faudra avoir une vision de la suite des événements, et selon nous, il s'agira d'une solution à deux États », a déclaré le président américain Joe Biden à propos du conflit entre le Hamas et Israël lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche en octobre.

Le président américain Joe Biden

Lors d'une conférence à Bahreïn en novembre, des responsables arabes ont délivré un message similaire. « Nous devons revenir à une solution à deux États, un État israélien et un État palestinien vivant côte à côte », a déclaré Anwar Gargash, conseiller du président des Émirats arabes unis (EAU).

Selon le New York Times , un tel effort devrait surmonter de nombreux obstacles, notamment l'expansion spectaculaire des colonies juives en Cisjordanie, qui, selon les Palestiniens, a contribué à anéantir leurs espoirs d'établir un État sur ce territoire. La montée de l'ultranationalisme en Israël complique encore la tâche : il s'oppose à la création d'un État palestinien, cherche à annexer la Cisjordanie et perçoit la démolition des colonies juives comme une « poudrière politique ».

Des Palestiniens manifestent contre les colonies juives à Naplouse, en Cisjordanie, en septembre 2023

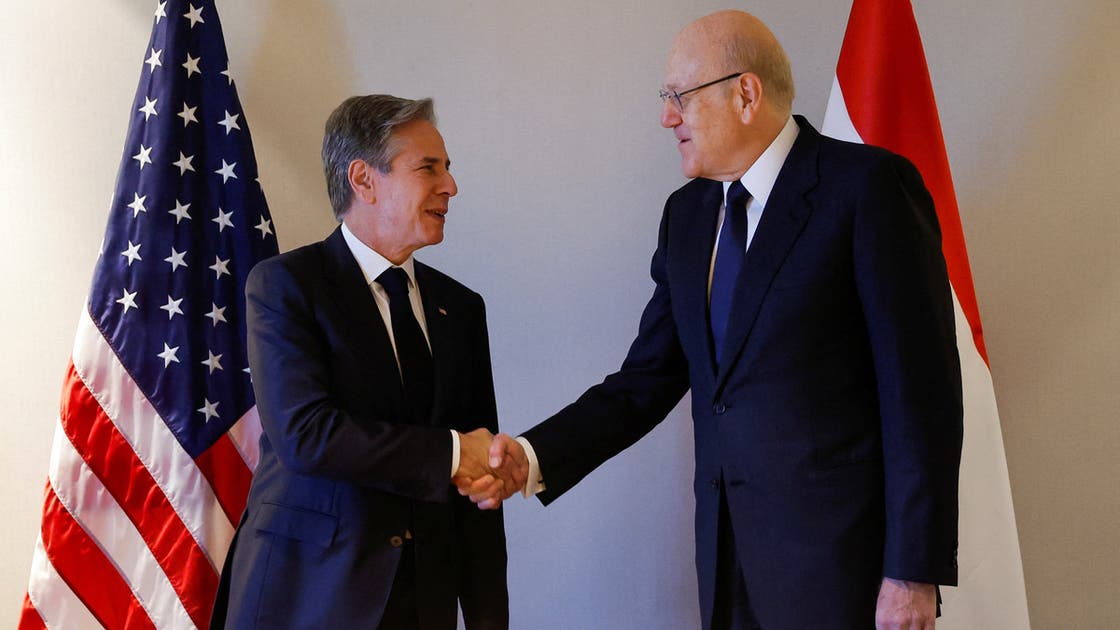

L'un des principaux partisans de la solution à deux États est le Premier ministre libanais Najib Mikati, qui a lancé un plan de paix après l'éclatement du conflit entre le Hamas et Israël. Dans une interview accordée à The Economist en octobre, il a déclaré que ce plan comporterait trois étapes.

La première est un cessez-le-feu humanitaire temporaire de cinq jours, durant lequel le Hamas libérerait certains otages et Israël cesserait de tirer pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Si ce cessez-le-feu temporaire est maintenu, le plan passerait à une seconde phase : des négociations en vue d'un cessez-le-feu complet. Avec l'aide d'intermédiaires, Israël et le Hamas pourraient également négocier un échange de prisonniers contre des otages.

Les dirigeants occidentaux et régionaux entameraient ensuite les travaux sur la troisième phase : une conférence de paix internationale visant à une solution à deux États pour Israël et la Palestine. « Nous examinerons les droits d’Israël et ceux des Palestiniens. Il est temps d’instaurer la paix dans toute la région », a déclaré Mikati lors de l’interview.

Le Premier ministre libanais Najib Mikati (à droite) rencontre le secrétaire d'État américain Antony Blinken en Jordanie en novembre 2023

L'espoir de paix demeure, selon Tony Klug, ancien conseiller du Groupe stratégique palestinien (PSG) et du Forum stratégique israélien (ISF). Dans un article paru dans The Guardian en novembre, il soulignait que chaque processus de paix israélo-palestinien depuis 1967 a été stimulé par un « événement sismique » imprévu. La guerre actuelle entre le Hamas et Israël pourrait en être un.

Plus précisément, a déclaré Klug, la guerre du Kippour de 1973, ou quatrième guerre israélo-arabe, a conduit à un traité de paix entre l'Égypte et Israël en 1979. L'événement de 1987 a stimulé des initiatives diplomatiques qui ont abouti aux accords d'Oslo de 1993. L'événement de 2000 a stimulé l'initiative de paix arabe de 2002. Bien qu'il soit trop tôt pour l'affirmer avec certitude, il est possible que la vague d'indignation actuelle suive une tendance similaire, a déclaré Klug.

Les responsables israéliens affirment se concentrer sur la guerre contre le Hamas, qui pourrait durer des mois, et que toute discussion sur un processus de paix doit attendre le calme à Gaza. Mais dans les groupes de réflexion et au sein du ministère israélien des Affaires étrangères, les discussions sur un processus politique « d'après-guerre » ont déjà commencé, selon le New York Times .

Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères

L’Union européenne (UE) a appelé à une conférence de paix internationale pour résoudre le conflit israélo-palestinien, une idée soutenue par l’Espagne, qui a accueilli une conférence historique sur la paix au Moyen-Orient en 1991. Le monde arabe pourrait également entamer des pourparlers de paix, bien que les efforts récents de l’Égypte aient donné peu de résultats.

« La paix ne viendra pas d'elle-même ; elle doit être construite. La solution à deux États reste la seule solution viable que nous connaissions. Et si nous n'avons qu'une seule solution, nous devons y consacrer toute notre énergie politique », a déclaré le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, cité par The Guardian .

Les difficultés en Ukraine

Les responsables ukrainiens ont déclaré en novembre qu’une « conférence de paix » mondiale sur l’Ukraine pourrait avoir lieu en février 2024, alors que l’Occident craint que la guerre à Gaza ne rende plus difficile l’obtention d’un soutien diplomatique au plan de paix de Kiev.

Kiev souhaitait que le sommet ait lieu fin 2023 afin de former une coalition autour de la « formule » en dix points du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Kiev a accueilli une série de négociations impliquant des dizaines de pays, sans la Russie, pour y parvenir.

Selon des diplomates occidentaux, les efforts de l'Ukraine pour obtenir des soutiens ont perdu de leur élan face à la montée des tensions au Moyen-Orient. Le conflit entre le Hamas et Israël a provoqué de nouvelles divisions entre les États-Unis et d'autres pays occidentaux , ainsi que certaines puissances arabes et pays en développement majeurs que l'Ukraine espérait rallier à son camp, selon le Wall Street Journal.

Lien source

![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rend visite à la mère héroïque vietnamienne, Ta Thi Tran](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)

Comment (0)