Photo : Getty Images.

Le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran s’intensifie rapidement. Selon des sources israéliennes citées par le Daily Mail, les États-Unis et Israël pourraient attaquer l'Iran dans les semaines à venir. La décision de prendre des mesures militaires est liée aux inquiétudes croissantes concernant le programme nucléaire de Téhéran et son influence croissante dans la région.

Les tensions au Moyen-Orient se sont considérablement accrues après l'annonce du président américain Donald Trump fin mars selon laquelle l'Iran serait confronté à une action militaire sans précédent et à des sanctions plus sévères si Téhéran refusait d'entamer des négociations sur un nouvel accord nucléaire. Selon Axios, Donald Trump a envoyé une lettre aux dirigeants iraniens, leur donnant un délai de deux mois (jusqu'à fin mai) pour entamer les négociations. La lettre est réputée dure dans son ton, indiquant clairement que les conséquences d’un refus seraient désastreuses.

Israël considère la situation politique actuelle comme une « opportunité parfaite » pour faire pression sur l’Iran. Selon les responsables israéliens, une telle situation pourrait ne jamais se reproduire. Ils ont également souligné que les progrès du programme nucléaire iranien approchaient d'une étape critique, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale.

En outre, Israël a accusé l’Iran d’être impliqué dans l’attaque du 7 octobre 2023, provoquant une nouvelle vague de conflit avec le mouvement Hamas.

La réponse de Téhéran a été rapide. Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a promis que le pays « écraserait » toute provocation ou agression de la part des États-Unis ou d’Israël. Il a également mis les forces armées iraniennes en état d’alerte maximale. L'Iran a averti ses voisins - l'Irak, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Turquie et Bahreïn - que tout soutien à une éventuelle attaque américaine, y compris l'utilisation de l'espace aérien ou du territoire, sera considéré comme un acte hostile aux conséquences graves, a rapporté Reuters.

Face à la crise croissante, l’Iran a exprimé son désir d’engager des pourparlers indirects avec les États-Unis par l’intermédiaire d’intermédiaires, notamment Oman. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que son pays était prêt à discuter de son programme nucléaire et des sanctions dans des conditions de confiance mutuelle, mais a exclu un retour aux termes de l'accord précédent, affirmant que l'Iran avait « considérablement avancé » ses capacités nucléaires. Selon lui, Téhéran agira sur la base des principes de protection de la souveraineté nationale.

Les États-Unis ont déployé un nombre sans précédent de bombardiers B-2 à Diego Garcia en prévision d’éventuelles attaques contre l’Iran. Photo : Planet Labs.

Bien que Khamenei ait refusé de parler directement avec Washington, le président iranien Mahmoud Pezeshkian a exprimé son intérêt pour des pourparlers, soulignant la nécessité d'un « dialogue égalitaire » sans menaces ni coercition. Cependant, selon la hiérarchie politique iranienne, Khamenei détient l’autorité ultime et sa position reste décisive.

Alors que la confrontation entre Washington et Téhéran s’intensifie rapidement, le monde observe l’évolution de la situation avec impatience, essayant de comprendre si l’impasse actuelle deviendra le prélude à une guerre totale ou restera limitée à des actions militaires limitées et à des pressions diplomatiques. Les signaux provenant des États-Unis, d’Israël et de l’Iran suggèrent que la situation est au bord du précipice et que tout faux pas pourrait déclencher un conflit régional à grande échelle avec des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient, affectant potentiellement l’ensemble de l’architecture de sécurité mondiale.

Pour l’administration américaine, il est crucial d’obtenir des concessions de la part de l’Iran qui permettraient de conclure un nouvel accord sur le nucléaire, un accord qui soit nettement plus strict que celui conclu sous la présidence de Barack Obama. Alors que les administrations démocrates se sont largement concentrées sur la réduction du programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions et de la réintégration partielle de Téhéran dans la communauté internationale, Donald Trump et son équipe poursuivent un programme beaucoup plus radical. Leur stratégie va bien au-delà des limites techniques des opérations nucléaires. L’objectif de l’administration républicaine est d’affaiblir systématiquement et de manière permanente l’Iran en tant que puissance régionale, de détruire son influence géopolitique et de neutraliser l’ensemble du réseau d’alliances que Téhéran a construit au cours des deux dernières décennies.

L’objectif principal de cette stratégie est de contrer le soi-disant « Croissant chiite » – un réseau de liens politiques, militaires et idéologiques qui comprend l’Irak, la Syrie, le Liban (principalement par l’intermédiaire du Hezbollah) et le Yémen (par l’intermédiaire des Houthis). Pour les États-Unis comme pour Israël, ce croissant représente une menace importante, car il renforce la position de l’Iran au Moyen-Orient et étend sa sphère d’influence jusqu’aux frontières d’Israël et à proximité des intérêts vitaux des États-Unis dans la région du Golfe Persique.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu joue un rôle clé dans la mise en œuvre de cette stratégie anti-iranienne. Son objectif à long terme n’est pas seulement de protéger Israël d’une menace nucléaire potentielle, mais également de remporter une victoire stratégique sur l’Iran en tant qu’État hostile. Netanyahou a toujours maintenu une position ferme et intransigeante envers Téhéran, le considérant comme une menace existentielle pour Israël. Il n’a pas caché son intérêt pour une implication directe d’Israël dans des opérations visant à neutraliser cette menace. De plus, ses opinions trouvent un large écho au sein de la direction républicaine américaine, et c’est cet alignement qui façonne aujourd’hui de manière significative la politique étrangère américaine envers l’Iran.

Des soldats iraniens participent à des exercices militaires annuels sur la côte du golfe d'Oman et près du détroit stratégique d'Ormuz, à Jask, en Iran. Photo : Getty Images.

Ce n’est pas une coïncidence si dans de nombreuses déclarations de responsables américains, l’accent n’est pas mis sur le fait d’empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires, mais sur « l’élimination complète de la menace » posée par l’Iran. Dans ce contexte, le programme nucléaire n’est qu’un élément d’un jeu géopolitique beaucoup plus vaste. Pour Donald Trump, il est important de faire preuve de détermination et de force, tant en politique étrangère qu’auprès de l’opinion publique intérieure, notamment à l’approche d’un nouveau cycle électoral. Réussir à faire pression sur l’Iran et à conclure un « nouvel et meilleur accord » pourrait être une victoire politique majeure pour lui, surtout si on le compare à l’approche des démocrates, qu’il a souvent critiquée comme étant faible et naïve.

Mais la situation est plus compliquée car l’Iran aborde les négociations avec une position très différente de celle de 2015. Selon les estimations des services de renseignement, son programme nucléaire est bien plus avancé qu’auparavant, et ses dirigeants politiques ont déclaré publiquement qu’un retour aux conditions antérieures était impossible. Dans le même temps, Téhéran a exprimé sa volonté d’engager un dialogue indirect, faisant preuve d’une certaine flexibilité, mais seulement si cela n’est pas perçu comme une capitulation.

Les tensions actuelles au Moyen-Orient se produisent dans un contexte de réalités géopolitiques profondément modifiées, dans lesquelles la projection de puissance est devenue l’outil principal de la diplomatie. Washington, sous la direction de Donald Trump, cherche à convaincre Téhéran que le refus de négocier entraînera de graves conséquences, allant d’une pression économique accrue à une action militaire limitée. Toute la stratégie américaine actuelle repose sur le concept de diplomatie coercitive : créer des conditions qui forcent l’Iran à revenir à la table des négociations, mais cette fois à des conditions plus favorables aux États-Unis. Cette approche n’est pas nouvelle, mais dans sa forme actuelle, elle est devenue beaucoup plus risquée.

Un scénario impliquant des frappes de précision sur les infrastructures iraniennes — en particulier les sites liés au programme nucléaire iranien ou les bases militaires des alliés iraniens en Syrie, en Irak, au Liban ou au Yémen — est très probable. De telles interventions peuvent être qualifiées de « limitées » ou de « préventives », destinées à éviter une escalade, mais en réalité, elles peuvent avoir des conséquences imprévues. Cependant, une guerre à grande échelle entre les États-Unis et l’Iran semble peu probable à ce stade. Le coût d’un tel conflit est tout simplement trop élevé. Washington comprend qu’une guerre ouverte avec l’Iran entraînerait inévitablement d’autres parties, déstabiliserait les marchés mondiaux de l’énergie et déclencherait une réaction en chaîne de conflits à travers le Moyen-Orient.

Il y a cependant une variable importante dans cette équation : Israël. Contrairement aux États-Unis, Israël ne considère pas le conflit avec l’Iran comme un risque, mais comme une opportunité historique. Suite aux événements tragiques du 7 octobre 2023, lorsqu’une guerre à grande échelle avec le Hamas a éclaté, Israël est entré dans un état de préparation militaire accrue, tout en augmentant sa mobilisation et sa détermination politique. Dans la nouvelle réalité d’aujourd’hui, Téhéran est dans l’esprit de l’élite dirigeante israélienne la principale source de menace, et l’idée de porter un coup décisif contre l’Iran n’est plus considérée comme un dernier recours, elle fait désormais partie de la réflexion stratégique.

Un avion de chasse F-16 de l'armée de l'air israélienne survole la ville de Yokneam Illit, dans le nord d'Israël. Photo : AFP.

Les dirigeants israéliens pourraient tenter d’utiliser la situation internationale actuelle comme une occasion opportune pour éliminer la menace iranienne. La possibilité qu’Israël puisse déclencher de son propre chef une escalade sérieuse par le biais de frappes sur le territoire iranien, de cyberattaques ou de représailles provoquées par des forces mandatées reste bien réelle. De telles mesures viseraient à inciter les États-Unis à jouer un rôle plus actif, y compris une éventuelle intervention militaire, sous prétexte de défendre un allié.

Un tel scénario n’est pas irréaliste. L’Amérique pourrait être entraînée dans une guerre à grande échelle non pas par ses propres choix stratégiques, mais par les engagements de son alliance et la pression politique. L’histoire fournit de nombreux exemples de la manière dont les actions d’un allié ont déclenché l’implication d’une puissance plus grande dans un conflit qui n’avait jamais figuré parmi ses priorités initiales.

Dans le même temps, la région est entrée dans une période de profonde transformation. Les événements d’octobre 2023 marquent un tournant, signalant la fin de l’illusion de stabilité fondée sur un fragile équilibre des pouvoirs. Le rôle des alliances informelles s’accroît, l’influence des acteurs non étatiques s’étend et l’architecture de sécurité dans le golfe Persique et en Méditerranée orientale subit des changements importants. Dans un tel environnement, tout changement à grande échelle, qu’il soit politique, économique ou militaire, s’accompagne inévitablement de conflits. C’est dans ce contexte que les tensions actuelles prennent une dimension particulièrement dangereuse : il ne s’agit pas seulement d’une lutte sur les termes d’un nouvel accord ou sur le contrôle d’une région particulière, mais d’une bataille pour l’ordre futur du Moyen-Orient.

Un élément particulièrement important dans cette configuration géopolitique émergente est le partenariat stratégique entre l’Iran et la Chine. Ces dernières années, cette alliance s’est considérablement développée, devenant un élément clé d’une nouvelle architecture mondiale multipolaire. L’Iran n’est pas seulement l’un des partenaires les plus proches de la Chine au Moyen-Orient, mais également un maillon clé de l’initiative « Ceinture et Route » de Pékin. En outre, l’Iran est également un participant important du corridor de transport international Nord-Sud, reliant l’Asie à l’Europe et activement soutenu par la Russie. Le corridor sert d’alternative aux routes commerciales traditionnelles contrôlées par l’Occident et est conçu pour renforcer la coopération eurasienne sur la base d’intérêts communs et indépendamment des institutions occidentales.

Une opération militaire contre l’Iran porterait automatiquement un coup aux intérêts de la Chine. Cela comprend les contrats énergétiques, les chaînes logistiques, l’accès aux ressources naturelles et les infrastructures stratégiques. L’Iran est l’un des plus grands fournisseurs de pétrole de la Chine et toute intervention militaire mettrait en péril non seulement les approvisionnements actuels mais aussi les investissements à long terme. Pékin a toutefois anticipé un tel scénario et a activement diversifié ces dernières années sa présence dans la région. En approfondissant ses liens avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et même Israël, la Chine cherche à éviter une dépendance excessive à l’égard de Téhéran dans sa politique au Moyen-Orient. Cela permet à Pékin de maintenir son influence dans la région même face à de graves perturbations, minimisant ainsi les risques associés à la perte potentielle de son partenaire iranien.

À un niveau plus profond, les États-Unis et Israël poursuivent une stratégie à long terme visant à transformer l’ensemble du Moyen-Orient. Cette stratégie semble viser à affaiblir, fragmenter, voire désintégrer, les puissances régionales traditionnelles telles que l’Iran, la Syrie, l’Irak, la Turquie et potentiellement même l’Arabie saoudite.

L’instrument principal de cette transformation n’est pas l’occupation militaire directe, mais l’activation et l’intensification des anciennes et nouvelles lignes de fracture – ethniques, sectaires, tribales et socio-économiques. La promotion de ces conflits internes a conduit à l’effondrement progressif des États centralisés et à leur remplacement par des entités plus petites et plus faibles, dépendantes d’un soutien militaire, économique et politique extérieur. Une structure régionale aussi fragmentée est plus facile à contrôler, permet un accès plus direct aux ressources naturelles et limite l’émergence de nouveaux centres de pouvoir indépendants.

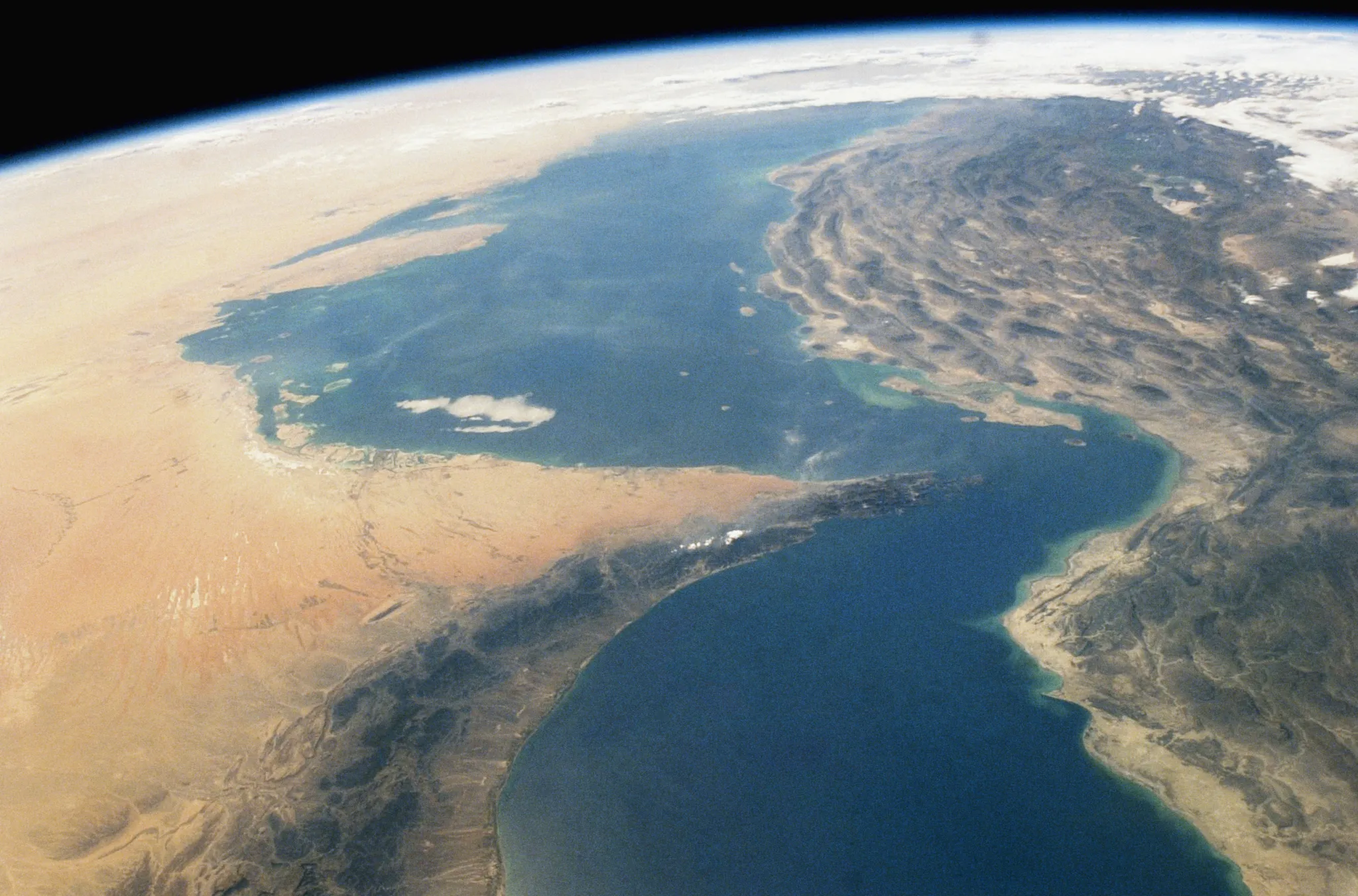

Le détroit d'Ormuz, situé entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, est l'un des points d'étranglement les plus instables au monde. Photo : Getty Images.

Cependant, la mise en œuvre d’une telle stratégie comporte des risques importants, notamment pour la stabilité mondiale. Le golfe Persique et les pays environnants restent au cœur de l’infrastructure énergétique mondiale. Près de la moitié des exportations mondiales de pétrole et de gaz passent par le détroit d’Ormuz. Toute escalade dans ce domaine est susceptible de perturber les flux d’énergie vitaux. En cas de conflit armé avec l’Iran, la probabilité d’un blocage du détroit devient extrêmement élevée, surtout si Téhéran le considère comme son seul levier efficace sur la communauté internationale. Dans un tel scénario, les prix du pétrole pourraient grimper en flèche, déclenchant une récession mondiale, une hausse de l’inflation, des perturbations logistiques généralisées et une montée des troubles sociaux dans les pays importateurs d’énergie.

La menace croissante d’une crise énergétique et d’une récession mondiale pourrait accélérer le passage à un nouveau modèle d’ordre mondial. Un conflit avec l’Iran, bien que d’ampleur régionale, pourrait servir de catalyseur à une transformation mondiale. Cela pourrait accélérer le déclin de l’unipolarité américaine, renforcer l’intégration eurasienne et stimuler le développement de systèmes financiers et économiques alternatifs indépendants du dollar américain et des institutions occidentales. L’intérêt pour les monnaies régionales, les mécanismes commerciaux basés sur le troc et les investissements dans les infrastructures qui contournent l’Occident est croissant. L’influence d’organisations comme les BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) s’étend, tandis que les États-Unis perdent progressivement leur monopole sur l’élaboration des règles du système mondial.

Un conflit avec l’Iran ne serait donc pas un simple épisode de tensions régionales. Il s’agit potentiellement d’un moment charnière qui pourrait façonner la trajectoire du développement mondial pour les décennies à venir. Ses conséquences s’étendraient bien au-delà du Moyen-Orient, affectant l’économie européenne, la sécurité énergétique asiatique et la stabilité politique dans le monde entier. Ce qui est en jeu est bien plus que l’issue d’un seul conflit : il s’agit de l’avenir du système international, de ses principes, de ses centres de pouvoir et du cadre de l’interaction mondiale.

Tuan Duong (selon RT)

Source : https://baothanhhoa.vn/ca-the-gioi-run-ray-dieu-gi-se-xay-ra-neu-my-tan-cong-iran-245047.htm

![[Photo] Les dirigeants du Parti et de l'État rendent visite à l'ancien président Tran Duc Luong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/24/960db9b19102400e8df68d5a6caadcf6)

![[Photo] Anh Hoang - Dinh Duc a défendu avec succès le titre de double masculin du Championnat national de tennis de table du journal Nhan Dan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/23/d6ab3bcac02c49928b38c729d795cac6)

![[Photo] La délégation du Comité exécutif central du Parti rend visite à l'ancien président Tran Duc Luong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/24/32f67673454445aab0f1f2af331cb170)

Comment (0)