L'atelier fait partie du projet national « Littérature postcoloniale d'Asie du Sud-Est et métaphores nationales » (code 602.04-2023.01), présidé par le professeur associé, Dr Pham Phuong Chi, organisé par l'Institut de littérature, parrainé par la Fondation nationale pour le développement scientifique et technologique (NAFOSTED).

Dans le rapport introductif, le professeur associé, Dr. Pham Phuong Chi, a mentionné que pour les chercheurs vietnamiens, la présence d'une littérature indépendante - non dominée ou dominée par des cultures et des politiques extérieures - dans les pays d'Asie du Sud-Est semble être la question de recherche la plus douloureuse et la plus troublante.

Un argument constant dans ces travaux est l’affirmation selon laquelle la littérature populaire, avec la culture indigène, est censée avoir un rôle fondamental, ou comme l’a dit le chercheur Luu Duc Trung (1998), est un filtre, orientant le processus de réception et d’interaction avec les forces culturelles et littéraires venant de l’extérieur.

Pendant ce temps, la littérature ancienne, médiévale et moderne des pays d'Asie du Sud-Est est souvent décrite comme étant en collision et même dominante sur les forces étrangères (tant orientales qu'occidentales) grâce aux efforts des artistes locaux pour absorber de nouvelles choses, appliquer les traditions pour créer un style d'écriture unique et des thèmes de leur littérature nationale.

Cette tendance à étudier la littérature d’Asie du Sud-Est reflète la responsabilité des scientifiques vietnamiens envers leur littérature nationale, et c’est aussi la responsabilité envers la culture nationale.

« L'atelier aborde la littérature d'Asie du Sud-Est comme des expressions littéraires et des images capables d'aborder les questions de modernisation, de division de classe, de conflit racial, de conflit religieux, de stéréotypes de genre et de critique environnementale et écologique dans les pays d'Asie du Sud-Est au cours du processus de construction de la nation postcoloniale », a partagé le professeur associé, le Dr Pham Phuong Chi.

Selon elle, avec cette approche, la conférence espère contribuer à faire en sorte que la littérature d’Asie du Sud-Est – une littérature encore considérée comme marginale – apparaisse plus clairement sur la carte littéraire mondiale .

De plus, l'atelier peut conduire les lecteurs au-delà de la notion de « nation » en tant que catégorie purement politique ou purement émotionnelle pour susciter une curiosité intellectuelle sur les raisons pour lesquelles nous pouvons nous sentir plus attachés et familiers avec des gens qui vivent dans le même pays qu'avec des gens qui vivent ailleurs ; pourquoi nous pouvons nous sentir plus en phase avec l'idéologie de personnes nées dans le même pays qu'avec des personnes nées ailleurs ; pourquoi il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour des personnes appartenant à la même nation même s'ils ne se sont jamais rencontrés.

La conférence promet de mettre en lumière des aspects et des moments clés du paysage littéraire d'Asie du Sud-Est, un paysage diversifié et constamment enrichi par différentes approches. Les études de cas présentées lors de la conférence pourront confirmer ou dialoguer avec les théories littéraires et ethniques proposées par les théoriciens et critiques occidentaux.

Il s’agit d’une conférence scientifique de grande envergure, interdisciplinaire et régionale, réunissant de nouvelles approches de la recherche littéraire en Asie du Sud-Est, notamment dans l’interaction entre la littérature, l’identité, la politique et le processus de construction nationale.

La conférence scientifique s'est déroulée en deux sessions. La première, présidée par le Dr Hoang To Mai, a présenté des travaux de recherche explorant les questions de migration, d'urbanisation et de décolonisation d'un point de vue littéraire.

La présentation de Do Thi Huong (Institut de Littérature), avec le cas du roman « La Femme aux deux nombrils » de l'écrivain Nick Joaquin (Philippines), montre comment le personnage féminin devient un symbole transnational, reflétant les conflits d'identité et le pouvoir de la mémoire historique.

L'atelier a également mis en lumière une question très intéressante : la ville comme structure symbolique dans la littérature moderne d'Asie du Sud-Est. Les études de Han Thi Thu Hien et Le Thi Nga (Université Hung Vuong) sur les nouvelles laotiennes contemporaines, et de Dang Le Tuyet Trinh sur les œuvres d'Alfian Sa'at (Singapour) et de Nguyen Thi Thu Hue (Vietnam), ont montré que l'image urbaine n'est plus une toile de fond statique mais est devenue un outil sémantique permettant à la littérature de questionner les normes de genre, les régimes matrimoniaux et les mutations identitaires dans les sociétés postcoloniales.

Un autre point intéressant est soulevé par Do Hai Ninh (Institut de littérature) lorsqu'il soulève la question de la « conscience nationale dans la littérature vietnamienne 50 ans après l'unification ». L'étude révèle de profonds changements dans le discours national, passant d'images héroïques collectives à des voix plus privées, fragmentées et réfléchies, notamment dans la littérature d'après-guerre et contemporaine.

La deuxième séance, présidée par le Dr Do Hai Ninh, a élargi le champ de recherche à la théorie nationaliste, à la tradition historique et à la littérature prémoderne. La présentation de Tran Duc Dung (Université pédagogique de Hanoi) a abordé la « méthode de légitimation » dans la littérature de Ly-Tran, montrant que la littérature médiévale n'était pas seulement un outil de propagande, mais aussi un moyen de créer des normes éthiques, un ordre et un pouvoir culturel. Le critique littéraire Doan Anh Duong a soulevé la question de Nguyen Van Vinh au début du XXe siècle, en multipliant les efforts pour moderniser la langue et l'édition.

Dans le domaine des études littéraires modernes-modernes, la discussion de Luu Ngoc An sur la revue Nam Phong et la manière dont cette revue a reçu E. Renan ou A. Fouillée, souligne la relation complexe entre la traduction, la réécriture et la construction nationale avec le processus de transformation idéologique.

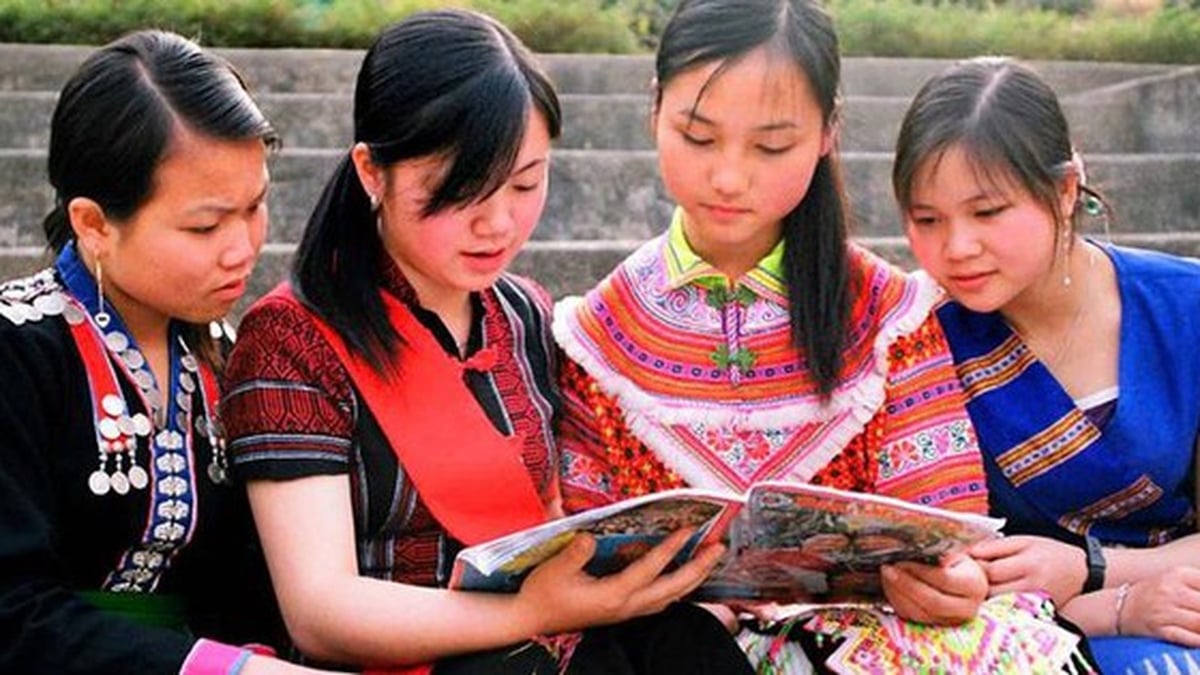

Choisir une approche de la mémoire et des symboles nationaux dans la littérature moderne. Nguyen Thi Hong Hanh exploite l'image du buffle comme métaphore nationale dans la nouvelle de Le Quang Trang, tandis que Le Thi Huong Thuy soulève la question de la chevelure féminine – une question apparemment purement esthétique, mais qui recèle des enjeux identitaires et de genre dans la culture vietnamienne.

Certains articles sont profondément interculturels et interdisciplinaires, comme ceux de Nguyen Phuong Anh-Pham Phuong Chi (comparaison d'Ayu Utami et de Nguyen Khac Ngan Vi) ou de Mai Thi Thu Huyen-Le Thi Duong, qui se concentrent sur la communauté émotionnelle dans la poésie de résistance vietnamienne. Ils montrent que les larmes sont le symbole d'une souffrance collective, d'une résilience et d'une commémoration – un élément indispensable à la construction de l'identité nationale par la littérature.

En outre, des études sur la littérature cambodgienne, la littérature laotienne et la littérature japonaise dans une perspective comparative (Tang Van Thon, Khuong Viet Ha...) contribuent également à élargir la carte théorique de la littérature d'Asie du Sud-Est, en soulignant les connexions intra-blocs et l'importance des études interdisciplinaires dans les études modernes.

L'atelier a contribué à mettre en lumière le rôle de la littérature dans la construction d'une nation, tant sur le plan de la mémoire, des émotions que du symbolisme. Bien que les pays d'Asie du Sud-Est présentent des caractéristiques historiques, linguistiques et géopolitiques différentes, ils partagent tous une réalité postcoloniale complexe, exigeant que la littérature se redéfinisse constamment face à la réalité.

L’événement a ouvert un espace d’échange académique dynamique, contribuant à affirmer une chose : la littérature n’est pas en dehors de l’histoire, mais est la façon dont nous réécrivons l’histoire avec passion, réflexion et émotions profondes.

Source : https://nhandan.vn/hoi-thao-ve-van-hoc-va-xay-dung-quoc-gia-o-dong-nam-a-post896943.html

![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale participe au séminaire « Construire et exploiter un centre financier international et recommandations pour le Vietnam »](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)

Comment (0)