Jusqu'en avril, la guerre Iran-Israël s'était déroulée dans l'ombre. L'Iran a décidé de la rendre publique en attaquant ouvertement Israël directement depuis son propre territoire. Certains observateurs ont vu dans l'attaque de drones et de missiles iraniens contre Israël le 13 avril un acte symbolique. Cependant, compte tenu du nombre de drones et de missiles utilisés et des explosifs qu'ils transportaient, l'Iran avait clairement l'intention de causer de graves dommages.

L'action sans précédent d'Israël

Les défenses israéliennes étaient quasiment parfaites, mais elles n'ont pas repoussé l'attaque iranienne à elles seules. Tout comme cette dernière, l'intervention militaire directe des États-Unis et de plusieurs de leurs alliés, dont des États arabes, a été sans précédent. Le Commandement central américain, avec la participation du Royaume-Uni et de la Jordanie, a intercepté au moins un tiers des drones et missiles de croisière iraniens pointés sur Israël ; l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont également partagé des renseignements pour aider Israël à se défendre. La volonté de toutes les parties d'assumer ce rôle est remarquable, compte tenu du manque de soutien arabe à la guerre d'Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Cinq jours plus tard, en réponse à l'attaque iranienne, Israël a tenu compte de l'appel américain à la retenue et n'a tiré que trois missiles sur la base radar qui guide la batterie de défense antimissile S-300 à Ispahan, où se trouve l'usine iranienne de conversion d'uranium. Cette riposte très limitée, destinée à éviter les pertes, a néanmoins démontré qu'Israël pouvait pénétrer les défenses iraniennes et frapper n'importe quelle cible. Israël semble avoir compris que la meilleure façon de faire face à la menace posée par l'Iran et ses mandataires était de collaborer avec une coalition – ce qui était également sans précédent.

Maintenant qu'Israël est confronté non seulement à l'Iran, mais aussi à ses mandataires, le coût d'une lutte solitaire sur tous les fronts devient trop élevé. Cette évolution, conjuguée à la volonté des États arabes de se joindre à Israël pour faire face à la menace posée par l'Iran et ses mandataires en avril, suggère qu'une opportunité s'est ouverte pour une coalition régionale de poursuivre une stratégie commune contre l'Iran et ses mandataires.

En matière de stratégie de défense, Israël est depuis longtemps attaché à l'autonomie. Tel-Aviv demande seulement aux États-Unis de lui fournir des ressources financières. Cependant, l'aide qu'Israël reçoit pour se défendre contre les attaques iraniennes est peut-être non seulement bienvenue, mais nécessaire.

Ce soutien implique également des obligations pour Israël. Lorsque d'autres pays prennent la défense d'Israël, ils sont en droit d'attendre d'Israël qu'il prenne en compte leurs intérêts et leurs préoccupations. Après l'attaque iranienne, le président Biden a clairement indiqué aux dirigeants israéliens qu'ils n'avaient pas besoin de riposter, car leur défense victorieuse constituait une victoire majeure et une défaite pour l'Iran. Pour Israël, ne pas riposter serait contraire à son concept fondamental de dissuasion.

Le concept de dissuasion d'Israël a toujours influencé sa réponse aux menaces directes, à une exception notable près dans le contexte actuel. Pendant la guerre du Golfe de 1991, la nuit suivant l'invasion de l'Irak par les forces américaines, le président irakien Saddam Hussein a ordonné une attaque de missiles Scud contre Israël. Le ministre israélien de la Défense, Moshe Arens, et d'autres officiers supérieurs ont souhaité riposter.

Cependant, l'administration du président américain de l'époque, George H. W. Bush, et en particulier le secrétaire d'État américain James Baker, persuadèrent le Premier ministre israélien Yitzhak Shamir de ne pas agir ainsi. Le secrétaire Baker assura au Premier ministre Shamir qu'Israël pouvait fournir aux États-Unis les cibles précises qu'il souhaitait attaquer et que les États-Unis les attaqueraient. Il souligna toutefois que le monde entier était contre Saddam et qu'une riposte israélienne directe risquerait de briser la coalition anti-irakienne.

Le problème du cessez-le-feu unilatéral

La nature de la réponse israélienne à l'attaque iranienne suggère que le Premier ministre Netanyahou est également disposé à prendre en compte les préoccupations américaines. Aujourd'hui, Netanyahou est sous pression pour « apaiser le désaccord » avec le président américain. Ce désaccord ne porte pas sur l'objectif fondamental de la guerre israélienne à Gaza – s'assurer que le Hamas ne puisse plus jamais menacer Israël – mais sur l'approche d'Israël concernant la campagne militaire et l'aide humanitaire à Gaza.

Comme en 1991, la retenue d'Israël face à une attaque extérieure ne rétablira pas ses relations avec les États-Unis. Avant l'attaque israélienne contre Rafah, les relations entre Biden et Netanyahou auraient probablement été plus tendues. Mais un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite est l'élément le plus important susceptible de modifier la trajectoire de ces relations.

Le président Biden comprend que, l'Arabie saoudite ayant besoin de progrès politiques crédibles sur la question palestinienne pour conclure un accord de normalisation, Netanyahou devra affronter une faction de ses plus fervents partisans politiques opposés à un État palestinien. Et les négociations ne pourront véritablement progresser sans un apaisement de la crise humanitaire à Gaza.

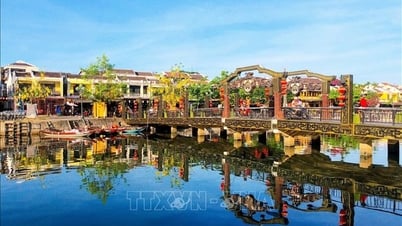

|

| Un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, s'il est obtenu, constituerait un précieux moment de paix pour les parties concernées, leur permettant d'envisager les prochaines mesures visant à apaiser le conflit. Photo : Reuters |

Une telle décision serait certainement politiquement difficile pour Netanyahou. Il pourrait arguer qu'un cessez-le-feu temporaire soulagerait le Hamas de la pression militaire. Mais après avoir considérablement réduit sa présence militaire dans la bande de Gaza d'ici novembre 2023, Israël ne serait plus en mesure d'exercer sur le Hamas la même pression militaire que lors de la négociation de l'accord sur les otages avec l'aide d'intermédiaires en novembre même.

La menace israélienne d'attaquer Rafah a accru la pression sur le chef du Hamas, Yahya Sinwar, dans la bande de Gaza. Or, l'opération de Rafah était considérée comme impossible jusqu'à ce que Netanyahou tienne sa promesse à Biden : aucune invasion n'aurait lieu avant qu'Israël n'évacue les 1,4 million de Palestiniens bloqués dans la zone. Car l'évacuation ne consiste pas seulement à faire sortir les gens, mais aussi à leur garantir un lieu où ils trouveront un abri, de la nourriture, de l'eau et des médicaments adéquats.

Face à cette réalité, Israël s'est vu ordonner de faire ce qu'il ne souhaitait pas vraiment faire. S'il ne parvenait pas à pénétrer dans Rafah, un cessez-le-feu signifierait ne céder presque rien et gagner beaucoup.

Un cessez-le-feu de quatre à six semaines donnerait aux organisations internationales l'occasion de désamorcer la situation à Gaza et de répondre aux préoccupations mondiales liées à la famine. Elles pourraient mettre en place de meilleurs mécanismes pour garantir que l'aide humanitaire parvienne non seulement à Gaza, mais aussi aux plus démunis.

Un cessez-le-feu attirerait l'attention du monde sur l'intransigeance du Hamas et sur le sort des otages israéliens. Il contribuerait également à changer le discours mondial douteux sur Israël et à réduire la pression exercée sur lui pour qu'il mette fin aux hostilités sans condition.

En termes simples, un cessez-le-feu unilatéral israélien de quatre à six semaines créerait une opportunité stratégique – surtout s’il créait une opportunité de normaliser les relations avec l’Arabie saoudite et de rendre plus tangible l’alignement régional qui a émergé après l’attaque de l’Iran contre Israël.

Source : https://congthuong.vn/loi-thoat-nao-cho-xung-dot-o-dai-gaza-israel-co-nen-don-phuong-ngung-ban-326027.html

![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale participe au séminaire « Construire et exploiter un centre financier international et recommandations pour le Vietnam »](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)

Comment (0)