L'ambassadeur Hoang Anh Tuan, ancien directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Académie diplomatique , a déclaré que la concurrence entre les États-Unis et la Chine sous l'administration Trump 2.0 continuera de s'intensifier et de remodeler le paysage mondial. Cependant, la Chine est devenue forte et ne se laisse pas facilement « intimider ».

|

| L'administration Trump 2.0 devrait continuer à renforcer les mesures visant à contenir l'essor de la Chine. (Source : SCMP) |

Pour la région Asie- Pacifique , dans un contexte de tensions persistantes dans d'autres régions, à quels scénarios l'administration Trump 2.0 sera-t-elle confrontée ? Comment cette région sera-t-elle affectée par les politiques de la nouvelle administration ?

La région Asie- Pacifique restera au cœur de la stratégie de politique étrangère de l'administration Trump 2.0, d'autant plus que la concurrence entre les États-Unis et la Chine s'intensifie et que les points chauds géopolitiques accentuent la pression. L'administration Trump 2.0 pourrait être confrontée à trois scénarios principaux, aux implications importantes pour la structure du pouvoir régional.

Scénario 1 : Intensification de la concurrence stratégique avec la Chine.

La Chine est considérée comme le principal défi stratégique des États-Unis dans la région Asie-Pacifique. L'administration Trump 2.0 devrait continuer à multiplier les mesures visant à contenir l'essor de la Chine, notamment les embargos technologiques, l'augmentation des droits de douane et les restrictions sur les investissements dans les secteurs stratégiques de Pékin.

En outre, les États-Unis renforceront leur présence militaire en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, par le biais de patrouilles de liberté de navigation ou d'exercices conjoints avec leurs alliés. Ces décisions visent à affaiblir la position économique, technologique et militaire de la Chine, tout en envoyant un message clair de dissuasion.

Scénario 2 : remodeler les relations avec les alliés.

L'administration Trump 2.0 continuera d'inciter ses alliés clés, comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, à accroître leurs dépenses de défense et à contribuer davantage à la sécurité régionale. Cela réduira le fardeau financier des États-Unis et renforcera les capacités de défense de leurs alliés.

Cependant, cette approche peut provoquer des tensions dans les relations bilatérales lorsque les alliés se sentent sous pression en raison d’exigences américaines excessives, voire déraisonnables.

Dans le même temps, l’administration Trump 2.0 renforcera également la coopération stratégique avec ces pays, notamment pour faire face aux défis posés par la Chine.

Scénario trois : les tensions s’intensifient dans les points chauds de la région.

La mer de Chine méridionale, le détroit de Taïwan et la péninsule coréenne demeureront des zones d'incertitude. Les États-Unis peuvent continuer d'accroître la pression sur la Corée du Nord par le biais de sanctions économiques ou d'un isolement diplomatique, tout en laissant la porte ouverte à des négociations si Pyongyang changeait de position.

En mer de Chine méridionale, les États-Unis sont susceptibles d'élargir et de renforcer leur coopération avec les pays en conflit avec la Chine afin d'empêcher la militarisation de la mer. Concernant le détroit de Taïwan, l'augmentation des ventes d'armes et le renforcement des relations diplomatiques avec Taïwan (Chine) pourraient exacerber les tensions avec la Chine, poussant la région vers une confrontation dangereuse.

Ces scénarios pourraient avoir plusieurs conséquences sur la région. Plus précisément :

Pour les alliés

Les alliés des États-Unis dans la région, notamment le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, devront adapter leurs stratégies au nouvel environnement concurrentiel. Les exigences de l'administration Trump 2.0 en matière de contributions financières accrues et d'autonomie en matière de défense obligeront ces pays à accroître leurs dépenses de défense et à repenser leurs relations avec Washington afin d'éviter de s'engager trop profondément dans une confrontation avec la Chine.

Pour l'ASEAN

Les pays de l'ASEAN seront confrontés à une pression croissante pour trouver un équilibre entre les États-Unis et la Chine. La politique américaine peut offrir des opportunités économiques et sécuritaires, mais elle présente également de grands risques en cas d'escalade des tensions régionales. L'ASEAN maintiendra sa neutralité tout en promouvant une coopération intrarégionale accrue afin de protéger ses intérêts communs et d'éviter d'être prise au cœur de la compétition entre les deux superpuissances.

Pour la Chine

Les mesures américaines visant à contenir la Chine ne produiront pas facilement des résultats rapides, car Pékin est bien préparé à faire face aux pressions de Washington. La Chine peut renforcer ses relations avec d'autres partenaires, comme la Russie et les BRICS, et utiliser sa puissance économique et militaire pour maintenir sa position dans la région.

Dans ce contexte, la concurrence entre les États-Unis et la Chine continuera de dominer la structure du pouvoir régional et posera de grands défis aux deux parties.

En général, l’administration Trump 2.0, avec son ambition de remodeler l’ordre régional Asie-Pacifique dans une direction favorable aux États-Unis, promeut des priorités telles que contenir la Chine, renforcer les alliances et accroître la présence militaire.

Il ne s'agit toutefois que de l'intention et du souhait des États-Unis. Les contraintes internes, telles que les pressions budgétaires, les désaccords internes et la capacité d'adaptation des pays partenaires, poseront de grands défis à Washington.

De plus, la Chine, forte de sa puissance croissante, ne restera certainement pas les bras croisés face à l'influence des États-Unis dans la région. Par conséquent, la confrontation sino-américaine en Asie-Pacifique restera un jeu imprévisible et de longue haleine, exigeant l'ingéniosité des pays de la région pour maintenir la stabilité et l'équilibre stratégique.

|

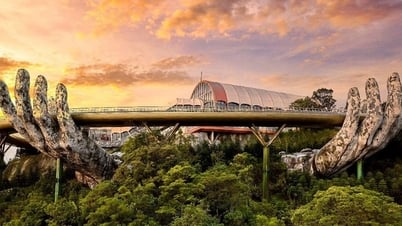

| M. Donald Trump lors de la cérémonie d'investiture pour son deuxième mandat de président au Capitole le 20 janvier. (Source : Reuters) |

Monsieur l'Ambassadeur, la concurrence entre les États-Unis et la Chine risque-t-elle de s'intensifier durant le prochain mandat de Trump ? Quelles seront les nouvelles variables de cette compétition entre grandes puissances sous l'administration Trump 2.0, et quel impact aura-t-elle sur le paysage mondial ?

La concurrence entre les États-Unis et la Chine sous Trump 2.0 va non seulement s’intensifier, mais aussi s’étendre et s’approfondir dans de nombreux domaines, de l’économie à la géopolitique, en passant par la technologie.

La dynamique concurrentielle n’est pas simplement motivée par des intérêts nationaux, mais reflète également une confrontation idéologique entre deux puissances, où les États-Unis cherchent à protéger leur influence et leur rôle de grande puissance tandis que la Chine tente de remodeler l’ordre mondial en sa faveur.

Tarifs et pressions économiques

L'administration Trump devrait imposer des droits de douane de 60 % sur les exportations chinoises vers les États-Unis, ce qui frappera durement les secteurs industriel et de haute technologie. La Chine, dont l'économie est fortement dépendante du commerce extérieur et dont l'excédent commercial dépassera 1 000 milliards de dollars en 2024, subira de lourdes pertes à court terme.

Cependant, la Chine n'est plus aussi vulnérable qu'elle l'était sous Trump 1.0. Elle a développé sa consommation intérieure, diversifié ses marchés et renforcé ses liens avec les pays non occidentaux afin de réduire sa dépendance envers les États-Unis.

Néanmoins, le défi des droits de douane pèsera lourdement sur l'économie chinoise, déjà en perte de vitesse et qui ne s'est pas encore complètement remise de la Covid-19. Les hausses de droits de douane pénaliseront également les entreprises et les consommateurs américains, mais l'administration Trump pourrait les considérer comme un prix nécessaire à payer pour contraindre les entreprises américaines à délocaliser leurs chaînes d'approvisionnement hors de Chine vers des marchés comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

Une concurrence technologique féroce

La technologie sera le champ de bataille le plus acharné de la confrontation sino-américaine. M. Trump devrait étendre l'interdiction des exportations de haute technologie vers la Chine, ciblant des secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les réseaux 5G. Parallèlement, la Chine met en avant le programme « Made in China 2025 », investissant massivement dans des domaines technologiques clés pour devenir autonome et réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis.

La concurrence technologique façonne non seulement les relations bilatérales, mais polarise également le monde, obligeant les autres pays à choisir entre les écosystèmes technologiques américain et chinois. Ce sera une bataille de longue haleine, où les États-Unis bénéficient d'un avantage à court terme, tandis que la Chine accroît constamment ses capacités.

Géopolitique : les tensions se propagent à l'échelle mondiale

La concurrence entre les États-Unis et la Chine sous Trump 2.0 ne se limitera pas à la région indo-pacifique mais s’étendra à l’échelle mondiale.

En Asie, les États-Unis continueront d'accroître leur présence militaire en mer de Chine méridionale, soutenant des alliés comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie pour contrer l'expansion de l'influence chinoise sur tous les plans. La mer de Chine méridionale risque de devenir le centre d'une compétition stratégique, voire d'un conflit, alors qu'une partie accroît ses activités de militarisation et que l'autre riposte par des exercices de liberté de navigation.

En Afrique et en Amérique latine, les États-Unis et la Chine rivaliseront d'influence par le biais d'investissements et de projets d'aide. La Chine bénéficie d'un avantage considérable grâce à son initiative « Belt and Road », mais les États-Unis, avec le retour de M. Trump, tenteront de réaffirmer leur influence par le biais de programmes de coopération bilatérale et de liens militaires.

En Europe, les États-Unis pourraient accentuer la pression sur leurs alliés de l'OTAN pour qu'ils adoptent une position plus agressive face à la Chine dans les domaines technologique et commercial. Cependant, compte tenu de sa dépendance au marché chinois, l'Europe aura du mal à adopter une position unifiée.

Variables internes et limites

La rivalité entre les États-Unis et la Chine dépendra de plusieurs variables clés. Premièrement , les alliés des États-Unis, comme le Japon, la Corée du Sud et certains pays d'Asie du Sud-Est, subiront des pressions de part et d'autre, les obligeant à réfléchir attentivement à l'équilibre entre leurs intérêts économiques avec la Chine et leurs engagements sécuritaires envers les États-Unis.

Deuxièmement , les États-Unis et la Chine sont tous deux confrontés à des défis intérieurs. Les États-Unis continuent d'être accablés par des divisions politiques et des problèmes économiques tels que l'inflation et la dette. La Chine, bien que mieux préparée, est confrontée à un ralentissement de sa croissance, à une diminution de ses ressources et à une baisse de sa population.

En bref, la concurrence entre les États-Unis et la Chine sous Trump 2.0 continuera de s'intensifier et de remodeler le paysage mondial. Bien que les États-Unis disposent d'avantages technologiques et militaires, la Chine s'est renforcée et ne se laisse pas facilement intimider.

L’ordre international des temps à venir ne sera plus un jeu à sens unique mais deviendra un champ de bataille multipolaire, où les deux puissances devront faire face à leurs propres limites et défis internes.

Pour le Vietnam, en 2025, les deux pays célébreront le 30e anniversaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques. Quelles sont vos attentes concernant les relations entre le Vietnam et les États-Unis sous l'administration Trump 2.0, notamment dans le contexte de l'importance croissante accordée à la coopération économique et stratégique ?

Les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont connu un parcours exceptionnel au cours des trois dernières décennies, depuis la normalisation des relations diplomatiques en 1995 jusqu'à aujourd'hui, avec des progrès remarquables dans les domaines de la coopération économique, éducative, diplomatique et sécuritaire, ainsi que dans les échanges interpersonnels. Sous la présidence Trump, les relations entre les deux pays se sont non seulement renforcées, mais ont également atteint de nouveaux sommets, illustrés par des échanges de haut niveau et une coopération commerciale bilatérale accrue.

Le secrétaire général To Lam et le président Donald Trump, lors d'entretiens téléphoniques avant et après la réélection de ce dernier, ont tous deux exprimé leur souhait d'approfondir les relations bilatérales. Les deux dirigeants se sont mutuellement invités à effectuer des visites officielles au moment opportun. Si une visite de haut niveau a lieu l'année du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, elle constituera une étape importante, non seulement pour affirmer les engagements des deux parties, mais aussi pour façonner l'avenir des relations bilatérales.

Dans un contexte économique mondial en proie à de nombreuses fluctuations, le Vietnam et les États-Unis partagent des intérêts communs, notamment en matière de restructuration de leur chaîne d'approvisionnement. Soucieux de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine, les États-Unis continuent de considérer les pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, comme un partenaire stratégique important dans la région. L'augmentation des exportations vietnamiennes de biens vers les États-Unis, ainsi que les investissements des entreprises américaines au Vietnam, contribueront à resserrer encore davantage les relations économiques bilatérales.

En matière de sécurité stratégique, les deux pays partagent l'intérêt de maintenir la paix, la stabilité et la liberté de navigation dans la région indopacifique. Les États-Unis considèrent et continueront de considérer le Vietnam comme un partenaire important dans leur stratégie régionale. La coopération dans des domaines tels que le partage d'informations, le renforcement des capacités maritimes et la gestion des défis de sécurité non traditionnels tels que le changement climatique et les catastrophes naturelles présente un fort potentiel de développement.

En 2025, lorsque les deux pays célébreront le 30e anniversaire de la normalisation de leurs relations, ce sera non seulement l'occasion de revenir sur les réalisations passées, mais aussi un moment important pour façonner l'avenir. La promotion des visites de haut niveau et des nouvelles initiatives de coopération créera une dynamique pour que les relations bilatérales continuent de se développer durablement, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune dans la région.

Bien qu'il subsiste des divergences de vues et de systèmes politiques, le Vietnam et les États-Unis ont démontré qu'un dialogue ouvert, franc et respectueux permet de surmonter les obstacles. Grâce aux efforts des deux parties, je suis convaincu que les relations entre le Vietnam et les États-Unis continueront de progresser dans les années à venir, confirmant ainsi le rôle important des deux pays dans la région et sur la scène internationale.

Merci beaucoup Monsieur l'Ambassadeur !

Source : https://baoquocte.vn/du-bao-chinh-sach-cua-tong-thong-trump-ky-cuoi-tam-diem-chau-a-thai-binh-duong-va-bien-so-canh-tranh-my-trung-301590.html

Comment (0)