Les épaves gisant au fond des mers exercent toujours une étrange fascination : elles portent en elles l’histoire du temps, celle d’antan et de voyages tumultueux. Mais pour les archéologues, renflouer une épave n’est pas seulement une exploration du passé, c’est aussi un pari risqué en matière de conservation. Car une simple erreur peut entraîner l’effondrement ou la détérioration irréversible de toute la structure en bois du navire au contact de l’air.

En milieu marin, et plus particulièrement sous des couches de vase ou de sable, les blocs de bois se conservent dans un état quasi anaérobie, où les micro-organismes responsables de la décomposition organique sont inactifs. C'est pourquoi de nombreux navires peuvent reposer des centaines d'années au fond de la mer tout en conservant leur forme relative. Cependant, une fois renfloués, leur structure se déséquilibre immédiatement. L'eau s'infiltre dans les fibres du bois, formant une armature. Dès que l'eau est évacuée, les capillaires se rompent, provoquant le retrait, la fissuration et la déformation du bois en quelques jours seulement. C'est pourquoi, dans le monde entier , de nombreux navires anciens sont gravement endommagés dès leur mise à terre, malgré tous les efforts des experts. Le renflouement d'épaves doit donc être mené avec une grande rigueur scientifique.

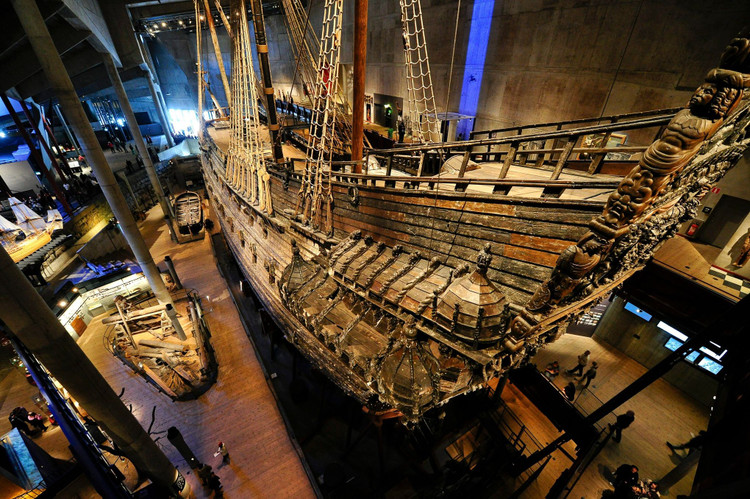

Le navire suédois Vasa. Photo : The Seattle Times.

L'exemple le plus célèbre est celui du Vasa, un navire de guerre suédois qui a coulé en 1628 et a été renfloué en 1961. Après son échouage, l'épave a été placée dans un environnement spécial et a subi pendant plus de 20 ans des pulvérisations de polyéthylène glycol (PEG) afin de remplacer l'eau contenue dans le bois. Bien que considérée comme la plus grande réussite de l'histoire de la conservation des navires anciens, la restauration du Vasa engendre encore des coûts d'entretien de plusieurs millions de dollars chaque année, et les experts s'inquiètent toujours du risque d'affaiblissement du bois dû à la lente réaction chimique. Autre exemple : le Mary Rose, un navire britannique renfloué en 1982, qui a également nécessité plus de 30 ans de traitement et d'entretien en milieu contrôlé avant d'être exposé au public.

Ces exemples montrent que la préservation des navires anciens représente non seulement un défi technique, mais aussi financier, infrastructurel et temporel. Un processus standardisé à l'échelle internationale comprend généralement plusieurs étapes : une inspection sous-marine 3D, la stabilisation de la structure, le maintien d'une humidité stable pendant le renflouement, puis un traitement chimique dont l'effet se prolonge pendant des décennies. Le PEG est un matériau couramment utilisé, mais de nombreux pays expérimentent actuellement des méthodes alternatives telles que le lactitol ou la lyophilisation afin de réduire les coûts et d'accroître la durabilité des matériaux.

Découverte récente d'une ancienne épave à Hoi An. Photo : Hoai Van / Tien Phong Newspaper.

Au Vietnam, les découvertes d'épaves à Quang Ngai, Binh Thuan , Cu Lao Cham et plus récemment à Hoi An témoignent du grand potentiel de l'archéologie sous-marine. Cependant, les conditions de conservation après fouille restent problématiques. Le climat chaud et humide, le manque d'infrastructures de conservation et d'équipements de contrôle environnemental rendent difficile la préservation de l'intégrité du bois ancien. De fait, de nombreux éléments en bois ou parties de la structure des épaves se sont rapidement détériorés après leur sortie de l'eau, malgré les tentatives de les recouvrir, de les humidifier et de les traiter temporairement.

Les experts nationaux restent prudents : le renflouement ne devrait être entrepris que lorsque les conditions d’une conservation à long terme sont réunies. Autrement, laisser l’épave « dormir » sous le sable et l’eau de mer est parfois la meilleure solution, car le milieu naturel constitue la protection la plus efficace pour les vestiges. Cette approche est similaire à la tendance à la conservation in situ encouragée par l’UNESCO, qui privilégie la recherche, la modélisation et la surveillance à distance plutôt que les fouilles précipitées.

Suite à la découverte récente de l'épave à Hoi An, la question de sa préservation est étudiée avec la plus grande attention. Un renflouement complet ne sera possible qu'avec des technologies et des ressources adéquates – un aspect que même de nombreux pays développés doivent prendre en considération.

Renflouer une épave ne se résume donc pas à « ramener le passé à terre », mais implique un processus de préservation long, coûteux et extrêmement risqué. Chaque décision est une question de vie ou de mort pour ce patrimoine. Les navires actuellement enfouis sous les eaux et le sable de la mer de l'Est sont à la fois des trésors qui ne demandent qu'à être découverts et un rappel que la science doit parfois s'arrêter devant la fragilité de souvenirs millénaires.

Après la tempête n° 13, une épaisse couche de sable a été emportée le long de la côte, révélant la silhouette d'une épave en bois, probablement un ancien navire de plusieurs dizaines de mètres de long, sur la plage de Tan Thanh, dans le quartier de Hoi An Tay (ville de Da Nang). L'épave, parallèle au rivage, est encore en grande partie intacte, attirant l'attention des habitants et des touristes. D'après les premières estimations, elle daterait du XIVe au XVIe siècle. Sa structure témoigne de la fusion des styles de construction navale d'Asie du Sud-Est et d'Asie de l'Est, et elle est considérée comme l'un des rares navires anciens aussi bien conservés jamais découverts au Vietnam.

Source : https://khoahocdoisong.vn/truc-vot-tau-co-nghin-nam-hanh-trinh-bao-ton-day-rui-ro-kho-luong-post2149067623.html

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste au Forum annuel des affaires du Vietnam](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762780307172_dsc-1710-jpg.webp)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste au Congrès d'émulation patriotique du ministère des Affaires étrangères pour la période 2025-2030.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762762603245_dsc-1428-jpg.webp)

![Transition de Dong Nai à l'OCOP : [Article 3] Lier le tourisme à la consommation de produits de l'OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)

Comment (0)