|

| बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई और कॉमरेड ले डुक थो। |

जिनेवा सम्मेलन से

8 मई, 1954 को, दीन बिएन फू की शानदार जीत के ठीक एक दिन बाद, जिनेवा में इंडोचाइना सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें नौ प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया: सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य, वियतनाम राज्य, लाओस साम्राज्य और कंबोडिया साम्राज्य। वियतनाम ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओ और कंबोडियाई प्रतिरोध बलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का बार-बार अनुरोध किया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया।

सम्मेलन में भाग लेने वाले पक्षों के संदर्भ और उद्देश्यों के संदर्भ में, इस बात पर ज़ोर दिया जा सकता है कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर पहुँच चुका था। शीत युद्ध के साथ-साथ कोरियाई प्रायद्वीप और इंडोचीन में एक गर्म युद्ध भी चल रहा था; अंतर्राष्ट्रीय तनाव-मुक्ति की एक प्रवृत्ति उभरी। 27 जुलाई, 1953 को कोरियाई युद्ध समाप्त हो गया और कोरिया पहले की तरह 38वें समानांतर पर विभाजित हो गया।

सोवियत संघ में, जे. स्टालिन के निधन (मार्च 1953) के बाद, ख्रुश्चेव के नेतृत्व में नए नेतृत्व ने अपनी विदेश नीति की रणनीति में बदलाव किया: आंतरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम करने को बढ़ावा दिया। कोरियाई युद्ध के बाद नुकसान झेलने वाले चीन के संबंध में, इस देश ने सामाजिक -आर्थिक विकास के लिए अपनी पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, जो इंडो-चीन युद्ध को समाप्त करना चाहता था; दक्षिण में सुरक्षा की आवश्यकता थी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाई गई घेराबंदी और प्रतिबंध को तोड़ना चाहता था, संयुक्त राज्य अमेरिका को एशियाई महाद्वीप से दूर धकेलना चाहता था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, खासकर एशियाई मुद्दों को सुलझाने में एक प्रमुख शक्ति की भूमिका को बढ़ावा देना चाहता था...

आठ साल के युद्ध के बाद, जान-माल का नुकसान झेल चुका फ्रांस, सम्मान के साथ युद्ध से बाहर निकलना चाहता था और इंडो-चीन में अपने हितों को बनाए रखना चाहता था। दूसरी ओर, आंतरिक रूप से, युद्ध-विरोधी ताकतें हो ची मिन्ह सरकार से बातचीत की मांग कर रही थीं और दबाव बढ़ा रही थीं। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि इंडो-चीन युद्ध फैले और एशिया में राष्ट्रमंडल के एकीकरण पर असर पड़े और वह फ्रांस का समर्थन करता रहे।

केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, जो किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं चाहता था, ने युद्ध को तीव्र करने और अपना हस्तक्षेप बढ़ाने में फ्रांस की मदद करने की कोशिश की। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के विरुद्ध पश्चिमी यूरोपीय रक्षा प्रणाली में फ्रांस को शामिल करने के लिए आकर्षित करना चाहता था, इसलिए उसने सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन किया।

उपरोक्त संदर्भ में, सोवियत संघ ने जर्मन मुद्दे पर चर्चा के लिए बर्लिन में (25 जनवरी से 18 फ़रवरी, 1954 तक) सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ़्रांस के विदेश मंत्रियों का एक चतुर्भुज सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह असफल रहा, इसलिए कोरियाई और इंडोचीन मुद्दों पर चर्चा की ओर रुख़ किया गया। कोरियाई और इंडोचीन मुद्दों के कारण, सम्मेलन में सोवियत संघ के प्रस्ताव के अनुसार चीन को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने पर सर्वसम्मति से सहमति बनी।

वियतनाम के लिए, 26 नवंबर 1953 को, एक्सप्रेसन समाचार पत्र (स्वीडन) के संवाददाता स्वेन्ते लोफग्रेन को जवाब देते समय, राष्ट्रपति हो ची मिन्ह ने युद्ध विराम पर वार्ता में भाग लेने की अपनी तत्परता व्यक्त की।

75 दिनों की कठिन बातचीत, 8 आम सभाओं और 23 छोटी बैठकों तथा गहन कूटनीतिक संपर्कों के बाद, 21 जुलाई, 1954 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में तीन युद्धविराम समझौते और 13 बिंदुओं वाला सम्मेलन का अंतिम घोषणापत्र शामिल था। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

समझौते की मुख्य विषय-वस्तु यह है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले देश वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की घोषणा करते हैं; शत्रुता समाप्त करते हैं, हथियारों, सैन्य कर्मियों के आयात और विदेशी सैन्य ठिकानों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाते हैं; स्वतंत्र आम चुनाव कराते हैं; फ्रांस औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए सैनिकों को वापस बुलाता है; 17वीं समानांतर वियतनाम में एक अस्थायी सैन्य सीमांकन रेखा है; लाओस के प्रतिरोध बलों के उत्तरी लाओस में दो सभा क्षेत्र हैं; कंबोडियाई प्रतिरोध बलों को मौके पर ही हटा दिया जाता है; अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण और नियंत्रण आयोग में भारत, पोलैंड, कनाडा शामिल हैं...

6 मार्च के प्रारंभिक समझौते और 14 सितंबर, 1946 के अनंतिम समझौते की तुलना में, जिनेवा समझौता एक बड़ा कदम और एक महत्वपूर्ण जीत थी। फ्रांस को स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार करना पड़ा और वियतनाम से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। हमारे देश का आधा हिस्सा आज़ाद हो गया, जो बाद में पूर्ण मुक्ति और राष्ट्रीय एकीकरण के संघर्ष का एक बड़ा आधार बना।

यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है, हालाँकि इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। यह समझौता वियतनामी कूटनीति के लिए स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता; सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति का समन्वय; रणनीतिक अनुसंधान... और विशेष रूप से रणनीतिक स्वायत्तता जैसे बहुमूल्य सबक छोड़ता है।

26 नवंबर, 1953 को एक्सप्रेसन अखबार को दिए एक जवाब में, राष्ट्रपति हो ची मिन्ह ने पुष्टि की: "... युद्धविराम वार्ता मुख्यतः वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य (DRV) की सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच का मामला है"। हालाँकि, वियतनाम बहुपक्षीय वार्ताओं में भाग ले रहा था और नौ पक्षों में से केवल एक था, इसलिए अपने हितों की रक्षा करना उसके लिए मुश्किल था। जैसा कि वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल और प्रोफेसर होआंग मिन्ह थाओ ने टिप्पणी की: दुर्भाग्य से, हम एक ऐसे बहुपक्षीय मंच पर बातचीत कर रहे थे जिस पर प्रमुख देशों का प्रभुत्व था, और सोवियत संघ और चीन की भी कुछ ऐसी गणनाएँ थीं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए, इसलिए वियतनाम की जीत का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सका।

|

| जनवरी 1973 में, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ब्रेझनेव ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, स्वदेश लौटते समय, कॉमरेड ले डुक थो से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। |

वियतनाम पर पेरिस सम्मेलन के लिए

1960 के दशक के आरंभ में, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय समाजवादी देशों का एकीकरण और विकास जारी रहा, लेकिन चीन-सोवियत संघर्ष और भी उग्र होता गया, और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलनों के भीतर विभाजन गहराता गया।

एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन लगातार मज़बूती से आगे बढ़ता रहा। बे ऑफ़ पिग्स (1961) की विफलता के बाद, अमेरिका ने "व्यापक प्रतिशोध" की रणनीति को त्याग दिया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के विरुद्ध "लचीली प्रतिक्रिया" की रणनीति प्रस्तावित की।

दक्षिण वियतनाम में "लचीली प्रतिक्रिया" रणनीति को लागू करते हुए, अमेरिका ने अमेरिकी सलाहकारों, उपकरणों और हथियारों के साथ एक मजबूत साइगॉन सेना बनाने के लिए एक "विशेष युद्ध" चलाया।

"विशेष युद्ध" के दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए 1965 की शुरुआत में, अमेरिका ने दा नांग और चू लाई में सेनाएँ भेजकर दक्षिण वियतनाम में एक "स्थानीय युद्ध" शुरू कर दिया। उसी समय, 5 अगस्त, 1964 को, अमेरिका ने उत्तर में भी विनाशकारी युद्ध शुरू कर दिया। 11वें केंद्रीय सम्मेलन (मार्च 1965) और 12वें (दिसंबर 1965) ने देश को बचाने के लिए अमेरिका के विरुद्ध प्रतिरोध के दृढ़ संकल्प और दिशा की पुष्टि की।

उत्तर में विनाशकारी युद्ध के विरुद्ध 1965-1966 और 1966-1967 के दो शुष्क मौसमों में सफल जवाबी हमले के बाद, हमारी पार्टी ने "बातचीत करते हुए लड़ाई" की रणनीति अपनाने का फैसला किया। 1968 की शुरुआत में, हमने एक आम आक्रमण और विद्रोह शुरू किया, जो असफल तो रहा, लेकिन एक घातक झटका लगा और अमेरिकी साम्राज्यवादियों की आक्रमण करने की इच्छाशक्ति को हिलाकर रख दिया।

31 मार्च, 1968 को राष्ट्रपति जॉनसन को उत्तरी वियतनाम पर बमबारी रोकने का फ़ैसला लेना पड़ा, और वे वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ बातचीत के लिए प्रतिनिधि भेजने को तैयार हो गए, जिससे पेरिस वार्ता (13 मई, 1968 से 27 जनवरी, 1973 तक) शुरू हुई। यह एक बेहद कठिन कूटनीतिक वार्ता थी, जो वियतनामी कूटनीति के इतिहास में सबसे लंबी थी।

सम्मेलन दो चरणों में हुआ। पहला चरण 13 मई से 31 अक्टूबर, 1968 तक चला: उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका की बमबारी पूरी तरह बंद करने पर वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बातचीत हुई।

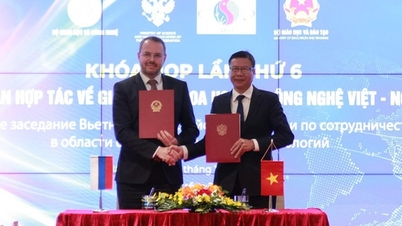

दूसरा चरण 25 जनवरी, 1969 से 27 जनवरी, 1973 तक: वियतनाम में युद्ध समाप्ति और शांति बहाली पर चार-पक्षीय सम्मेलन। डीआरवी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों के अलावा, इस सम्मेलन में दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (एनएलएफ)/दक्षिण वियतनाम गणराज्य की अनंतिम क्रांतिकारी सरकार (पीआरजी) और साइगॉन सरकार ने भी भाग लिया।

जुलाई 1972 के मध्य से, वियतनाम ने वसंत-ग्रीष्म 1972 के अभियान में जीत हासिल करने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्रिय रूप से ठोस वार्ता शुरू कर दी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ गया।

27 जनवरी, 1973 को, पार्टियों ने वियतनाम में युद्ध की समाप्ति और शांति बहाल करने के समझौते नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 9 अध्याय और 23 अनुच्छेद, 4 प्रोटोकॉल और 8 समझौते शामिल थे, जो पोलित ब्यूरो की चार आवश्यकताओं को पूरा करते थे, विशेष रूप से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और हमारे सैनिकों का वहां रहना।

पेरिस वार्ता ने वियतनामी कूटनीति के लिए कई महान सबक छोड़े: स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता; राष्ट्रीय और समकालीन ताकत का संयोजन; एक मोर्चे के रूप में कूटनीति; बातचीत की कला; जनमत संघर्ष; रणनीतिक अनुसंधान, विशेष रूप से स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता।

1954 के जिनेवा सम्मेलन से सबक लेते हुए, वियतनाम ने अमेरिका के विरुद्ध अपनी प्रतिरोध नीति, साथ ही अपनी विदेश नीति और स्वतंत्रता व स्वायत्तता की कूटनीतिक रणनीति की स्वतंत्र रूप से योजना बनाई और उसे लागू किया, लेकिन हमेशा अपने भाईचारे वाले देशों के साथ समन्वय में। वियतनाम ने अमेरिका के साथ सीधे बातचीत की... देश को बचाने के लिए अमेरिका के विरुद्ध प्रतिरोध युद्ध में कूटनीतिक विजय का यही सबसे बुनियादी कारण था। ये सबक आज भी प्रासंगिक हैं।

|

| 28 जनवरी 1973 को न्यूयॉर्क डेली न्यूज के कवर पर यह लेख छपा: शांति समझौते पर हस्ताक्षर, मसौदे का अंत: वियतनाम युद्ध समाप्त। |

सामरिक स्वायत्तता

क्या पेरिस वार्ता (1968-1973) में स्वतंत्रता और स्वायत्तता का सबक रणनीतिक स्वायत्तता के मुद्दे से संबंधित है जिस पर आज अंतर्राष्ट्रीय विद्वान बहस कर रहे हैं?

ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, "रणनीति" में दीर्घकालिक लक्ष्यों या हितों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों की पहचान करना शामिल है; जबकि "स्वायत्तता" स्व-शासन, स्वतंत्रता और बाहरी कारकों से प्रभावित न होने की क्षमता को दर्शाती है। "रणनीतिक स्वायत्तता" किसी विषय की अपने महत्वपूर्ण, दीर्घकालिक लक्ष्यों और हितों को निर्धारित करने और उन्हें लागू करने में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को संदर्भित करती है। कई विद्वानों ने रणनीतिक स्वायत्तता की सामान्यीकृत और अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं।

दरअसल, सामरिक स्वायत्तता के विचार की पुष्टि हो ची मिन्ह ने बहुत पहले ही कर दी थी: "स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम अपने सभी कार्यों पर, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, नियंत्रण रखते हैं"। 2 सितंबर, 1948 को स्वतंत्रता दिवस पर अपनी अपील में, उन्होंने इस अवधारणा का विस्तार करते हुए कहा: "अलग सेना, अलग कूटनीति, अलग अर्थव्यवस्था के बिना स्वतंत्रता। वियतनामी लोग इस तरह की नकली एकता और स्वतंत्रता की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखते।"

इस प्रकार, वियतनामी राष्ट्र न केवल स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, एकीकृत और क्षेत्रीय रूप से अक्षुण्ण है, बल्कि राष्ट्र की कूटनीति और विदेशी मामले भी स्वतंत्र होने चाहिए और किसी भी शक्ति या बल के अधीन नहीं होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट और श्रमिक दलों के बीच संबंधों में, उन्होंने पुष्टि की: "दल, चाहे बड़े हों या छोटे, स्वतंत्र और समान हैं, और साथ ही एक-दूसरे की मदद करने में एकजुट और एकमत हैं।"

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहायता और आत्मनिर्भरता के बीच के संबंध को भी स्पष्ट किया: "हमारे मित्र देशों, विशेषकर सोवियत संघ और चीन ने, निस्वार्थ और उदारतापूर्वक हमारी मदद करने की पूरी कोशिश की, ताकि हमारे पास आत्मनिर्भर होने के लिए और अधिक परिस्थितियाँ हों।" एकजुटता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करने के लिए, हमें सबसे पहले स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ावा देना होगा: "जो राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि दूसरे देशों से मदद की उम्मीद करता है, वह स्वतंत्रता का हकदार नहीं है।"

हो ची मिन्ह के विचारों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रमुख और सुसंगत विचार हैं। इस विचार का मूल सिद्धांत है, "यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी मदद करें, तो आपको पहले अपनी मदद करनी होगी"। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बनाए रखना हो ची मिन्ह के विचारों का एक दिशानिर्देश और एक अपरिवर्तनीय सिद्धांत दोनों है।

जिनेवा वार्ता से सीख लेते हुए, वियतनाम ने पेरिस समझौते पर बातचीत में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का सबक अपनाया है, जो हो ची मिन्ह की मूल विदेश नीति विचारधारा है। यही वह रणनीतिक स्वायत्तता भी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता वर्तमान में उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे हैं।

1. वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल, प्रोफेसर होआंग मिन्ह थाओ "जिनेवा सम्मेलन के साथ दीन बिएन फु विजय", पुस्तक जिनेवा समझौता 50 वर्ष की समीक्षा, राष्ट्रीय राजनीतिक प्रकाशन हाउस, हनोई, 2008, पृष्ठ 43।

स्रोत: https://baoquocte.vn/tu-geneva-den-paris-ve-van-de-tu-chu-chien-luoc-hien-nay-213756.html

![[फोटो] लाओस के राष्ट्रीय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए परेड](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[फोटो] केओ पैगोडा में लगभग 400 साल पुराने खजाने - तुयेत सोन की मूर्ति की पूजा](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[फोटो] राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में वियतनाम के स्थायी मिशन का दौरा किया](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/24/b97c02dea2634eb38b94b1d6145671e3)

टिप्पणी (0)