Pagi itu hujan gerimis di Dalat. Tetes-tetes air kecil mendarat di bahu saya, tetapi tidak membawa dinginnya yang lembut seperti dulu, melainkan bau lembap dan pengap dari knalpot kendaraan dan debu konstruksi.

Di tengah hiruk pikuk Dalat saat ini, menemukan seseorang yang telah hidup hampir seabad di sini bagaikan menemukan aliran air bawah tanah di bawah lapisan beton tebal. Tak banyak lagi "tetua desa" kota kembang yang tersisa. Menemukan mereka sulit, mendengar mereka bicara bahkan lebih sulit lagi, karena kita harus menghidupkan kembali kenangan indah yang kini hanya tinggal bayangan mimpi, lalu menghadapi kenyataan yang telah berubah hingga titik patah hati.

Dahulu kala ada Dalat yang berwarna emas

Kami memulai perjalanan kami dengan sebuah petunjuk kecil. Seorang teman berkata: "Di Distrik 6, ada seorang pria tua bernama Nguyen Huu Tranh, 87 tahun, seorang sarjana Dalat."

Sudut pusat kota Dalat 15 tahun lalu. (Foto: Pham Anh Dung)

Rumah Tranh terletak di Jalan Hai Ba Trung di Distrik 6, yang sekarang berganti nama menjadi Distrik Cam Ly. Menemukan rumahnya seperti menemukan kembali sebuah karya seni tua di lukisan Dalat kuno, membutuhkan banyak waktu dan kesabaran.

Meskipun kesehatannya buruk dan ingatannya terkadang tak menentu, hanya menyebut "Dalat lama" membuatnya merasa muda kembali, suaranya jernih, matanya cerah. Seolah-olah melihat melalui atap-atap yang rapat untuk menemukan langit berkabut yang hilang.

"Dalat saya waktu itu," katanya perlahan, "adalah kota desa dengan gaya Prancis yang kental. Tidak banyak rumah, jalanannya kecil tapi bersih, trotoarnya lebar, pohon-pohon pinus berdiri tegak. Kami berjalan, mendengarkan desiran angin di sela-sela pohon pinus, mencium aroma bunga liar. Setiap pagi, ketika membuka pintu, kami melihat kabut menggantung seperti selubung putih..." Ia berhenti, memandangi rumah tempat tinggalnya, yang tak lagi memiliki beranda, dekat dengan jalan, dan sempit.

Ia mengatakan bahwa dulu, membangun rumah harus direncanakan dengan matang. Setiap bidang tanah minimal 250 meter persegi, hanya sekitar 80 meter persegi yang bisa dibangun, dan harus ada halaman depan dan belakang untuk bercocok tanam dan tanaman hias.

Di pusat kota, rumah tidak boleh dibangun lebih tinggi dari 19 meter, tidak lebih dari dua lantai agar lanskap dan pemandangan tidak terhalang. Setiap beberapa rumah memiliki gang-gang lebar, sehingga jika terjadi kebakaran, mobil pemadam kebakaran dapat datang dan pergi. Dari balkon setiap rumah, pemandangan terbuka ke kaki hutan pinus di kejauhan, di bawah kabut tipis, Anda dapat dengan jelas mendengar kicauan burung di awal hari. Dalat pada masa itu semurni lukisan tangan, tanpa satu garis pun yang tidak perlu, ke mana pun Anda memandang, Anda dapat melihat langit dan pegunungan,” katanya, seolah kembali ke masa lalu.

Tuan Nguyen Huu Tranh dengan gambar Dalat pada tahun 1955.

Lalu, ia mendesah, tatapannya seolah menembus ruang: "Sekarang... Rumah-rumah berdempetan, kebun-kebun hilang, dan hanya sedikit orang yang melanjutkan rencana. Semua prinsip untuk melindungi Dalat telah ditinggalkan."

Seolah takut kami tak percaya, ia menunjuk foto lama sebuah sudut Dalat pada tahun 1955, yang telah diperbesarnya dan digantung dengan khidmat di ruang tamunya. Dalam foto itu, jalanannya lebar, pohon-pohon pinusnya tinggi, dan atap-atapnya tersembunyi di antara pepohonan hijau.

"Dibandingkan dengan sekarang, itu dua dunia yang berbeda," ia berhenti sejenak, lalu berbisik: "Kalau kau ingin lebih mengerti, kau harus mencari Tuan Thanh—teman masa kecilku. Ia tumbuh besar di kota ini, mengingat setiap jalan, setiap musim berkabut."

Berkat perkenalan itu, kami menemukan rumah Bapak Pham Phu Thanh, 89 tahun. Jalan menuju rumahnya berkelok-kelok melewati permukiman yang baru dibangun, dengan dinding beton yang begitu rapat sehingga terasa sesak. Namun, rumah Bapak Thanh tidak sulit kami kenali karena masih mempertahankan ciri-ciri lamanya.

Namun, selama bertahun-tahun, rumah-rumah baru bermunculan di sebelahnya, tanpa aturan apa pun, secara sembarangan. Rumah Tuan Thanh, karena ia tidak mau "bersaing", kini hilang, dan ia harus mendekati jalan melalui gerbang yang curam.

Melewati gerbang yang curam, kami merasa seperti tersesat di Dalat yang lain. Sebagai anak muda yang telah mengunjungi Dalat berkali-kali, kami merasa sudah mengenal setiap sudut kota pegunungan ini. Namun, inilah pertama kalinya kami menyentuh Dalat yang lama—bukan melalui foto, melainkan dengan seluruh indra kami.

Halaman depan penuh bunga, taman belakang rimbun dengan sayuran, aroma tanah lembap bercampur dengan aroma krisan kuning. Rumah itu beratap genteng, pintu kayu tua bercat merah. Di dalam, cahaya melalui jendela kecil menyinari lantai keramik yang terkelupas, aroma kayu dan buku-buku tua membuat kami melupakan hiruk pikuk kota pegunungan di luar.

Tuan Pham Phu Thanh dengan rumah yang dibangun pada tahun 1968.

Pak Thanh, mengenakan sweter dan sarung tangan tebal, menyambut kami dengan senyum yang diselingi kesedihan. Ia bercerita tentang Dalat di masa lalu, tentang saat ayahnya pertama kali menginjakkan kaki di tanah ini pada tahun 1922, tentang kenangan masa sekolahnya di sekolah Prancis...

Ayah Tuan Thanh berasal dari Quang Nam , ia bepergian ke mana-mana tetapi tetap kesulitan mencari nafkah. Pada tahun 1922, ia pergi ke Dalat untuk mencari pekerjaan. Ketika ia tiba, Dalat hanya memiliki sedikit orang Vietnam, sebagian besar merupakan etnis minoritas, beberapa berasal dari Tiongkok, dan sisanya adalah keluarga kaya Prancis.

"Pada hari Dr. Alexandre Yersin datang untuk meresmikan Lycée Yersin (sekarang Sekolah Tinggi Pedagogis Dalat), ayah saya menyaksikannya. Dr. Alexandre Yersin jugalah yang menemukan Dalat dan berkata, 'Kita harus menjadikan tempat ini kota peristirahatan bagi orang Eropa.' Orang-orang dari daerah dingin membutuhkan tempat yang sejuk, dan Dalat adalah nomor satu," kenang Bapak Thanh.

Rumah pertama keluarga itu berada di daerah Hoa Binh, Distrik 1 (sekarang distrik Xuan Huong), dan pada tahun 1940 mereka pindah ke Distrik 7 (sekarang distrik Lang Biang).

"Dulunya rumah kecil. Pada tahun 1968, ayah saya berhenti membangun rumah ini dan tetap mempertahankannya seperti sekarang. Hanya saja...", ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan kata demi kata, berusaha agar suaranya tidak hilang. "Ayah saya membangunnya dengan tujuan membuka jendela di loteng agar bisa melihat tiga puncak Gunung Lang Biang. Sekarang sudah tidak ada lagi, rumah-rumah menghalangi pandangan. Sudutnya sama, tetapi gunung itu kini hanya tinggal kenangan."

Ia mengatakan bahwa dari SD hingga SMA, ia bersekolah di sekolah Prancis. Kebanyakan teman dan gurunya orang Prancis. Saat itu, Dalat tampak seperti kota kecil Eropa: jalanannya tertata rapi, penduduknya sopan, dan makanannya lezat.

Ia merindukan akhir pekan ketika murid-muridnya mengenakan sweter dan baret, lalu bersepeda santai di sepanjang Danau Xuan Huong. Terkadang, sekadar bernostalgia, ia memanggil taksi untuk mengantarnya berkeliling kota. Namun, setiap perjalanan selalu mengecewakan.

Bapak Pham Phu Thanh (ke-4 dari kiri) bersama teman-teman lama sekolah Prancisnya.

"Aku tak bisa mengenali jalan-jalan lama. Rumah-rumahnya terlalu kecil dan sesak. Danau Xuan Huong telah mengecil dan tak lagi luas, dan kabut di pagi hari tak sejernih dulu. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah aku baru saja berkelana ke tempat lain," suara lelaki tua itu tercekat.

"Menyebutkan Dalat lama… sungguh memalukan!"

Berdasarkan cerita Pak Tranh dan Pak Thanh, kami menemukan sebuah kedai kopi di belakang Pasar Dalat. Kedai itu kecil. Konon, kalau kita cukup sabar duduk di sini sejak pagi, kita akan bertemu orang-orang yang pernah melihat keindahan Dalat.

Pemilik toko ini adalah Bapak Phan Anh Dung, 62 tahun, seorang fotografer yang telah menghabiskan hidupnya mengabadikan kota pegunungan dengan lensanya. Di dalam toko, ia telah membingkai dan menggantung foto-foto perbukitan pinus yang diselimuti kabut, danau-danau yang tenang, perbukitan Cu Tra dengan rumput halus, dan jalanan berbatu yang sepi di dinding.

Kami terkejut melihat beberapa orang tua datang mendahului kami. Mereka mengenakan mantel tebal yang hangat, tetapi mereka melambaikan kertas di tangan mereka, dahi mereka sedikit berkeringat. Gambaran ini dapat dengan mudah dilihat di mana saja di jalanan Dalat.

Kami tidak menyembunyikan alasan kehadiran kami, tetapi setelah selesai berbicara, para tetua mengabaikan kami. Beberapa dari mereka, mungkin karena kasihan, tersenyum dan menggelengkan kepala untuk menghibur. Kemudian kami tiba-tiba menyadari bahwa kami telah membuat suasana di kafe menjadi tegang.

Kencan minum kopi itu baru benar-benar "diselamatkan" ketika Tuan Dung angkat bicara.

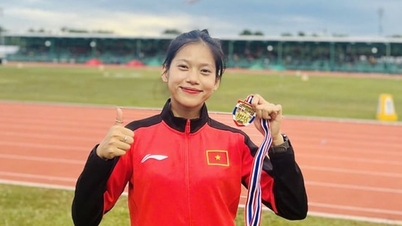

Fotografer Pham Anh Dung - orang yang mengabadikan Dalat melalui setiap fotonya.

Pak Dung menunjuk foto-foto di dinding, dan juga di ponselnya: "Saya mengambilnya untuk disimpan, tapi juga untuk mengingatkan diri sendiri bahwa dulu ada Dalat seperti itu. Sekarang, menemukannya di dunia nyata... sangat sulit."

Banyak orang melihat foto yang ia unggah di media sosial dan mengatakan itu hasil editan. Benar juga, karena Dalat kini tak lagi berkabut, tak lagi hijaunya perbukitan pinus.

"Mereka tidak tahu bahwa ini foto yang saya ambil puluhan tahun lalu. Kabutnya nyata. Suasananya nyata. Dan kenyataannya, Dalat telah lenyap," kata Pak Dung, sambil membelai lembut foto lama itu, seolah takut ingatannya akan tercabik-cabik.

Bagi Tuan Dung, Dalat bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sebuah "karya seni" yang diciptakan oleh manusia dan alam, sesuatu yang telah terkikis selama bertahun-tahun.

Kini, setiap kali ia menekan tombol shutter, ia harus berusaha menghindari lempengan beton dan atap kaca putih yang menjulang tinggi di atas bukit. Namun, penghindaran itu hanya sementara, karena Dalat yang sesungguhnya sangat berbeda dari masa lalu.

Di meja yang agak jauh di pojok, seorang lelaki tua berusia hampir seratus tahun menyesap kopinya dengan tenang. Awalnya, ia menggelengkan kepala, menolak bicara. Namun, ketika tatapan mereka bertemu setelah mendengar kata-kata Pak Dung, ia dengan lembut meletakkan cangkirnya, setuju untuk menceritakan kisah itu dengan sebuah permintaan... untuk tidak menanyakan namanya.

"Tidak sulit, tapi saya benar-benar tidak ingin menyebutkannya, karena rasanya malu. Tidak ada lagi yang bisa diceritakan tentang Dalat hari ini. Jika kita ingin bercerita, kita harus menceritakan hal-hal yang baik dan indah, bukan tentang kemunduran," ujarnya dengan terus terang.

Postingan yang disesalkan oleh Bapak Pham Anh Dung mendapat simpati dari banyak orang.

Pria berusia hampir seratus tahun itu tidak menceritakan kisahnya dengan kenangan indah, melainkan dengan vonis yang blak-blakan: Dalat dulunya hidup di hutan, dan hutan itu sendiri telah ditebangi oleh manusia. Hutan tak lagi menahan tanah, air, maupun iklim. Perbukitan yang dulunya hijau subur kini menjadi tanah merah gersang atau ditelan oleh serangkaian bangunan.

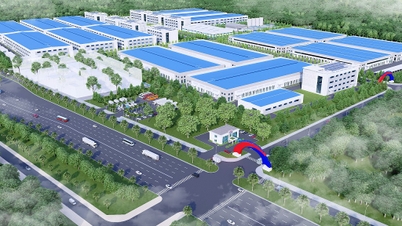

Dari atas, kota ini tertutup beton dan rumah kaca. Tanah tak lagi punya ruang untuk bernapas. Dan ketika tanah tertutup rapat, embun—uap air yang naik dari tanah di pagi hari—menghilang.

Dulu, di mana pun Anda berdiri, Anda bisa melihat hijaunya pepohonan pinus, taman bunga, dan perbukitan teh. Kini, hijaunya telah tergantikan oleh abu-abu atap seng dan putihnya rumah kaca. Foto-foto indah yang terpajang di kedai kopi kini tak berbeda dengan sisa-sisa kota yang hilang.

Ia berkata, semuanya berawal ketika orang-orang melihat Dalat sebagai kue yang menggiurkan. Bukit dan hutan menjadi daratan, lembah menjadi rumah kaca, setiap meter persegi dikonversi menjadi uang. Terlepas dari apakah mereka investor besar atau pedagang kecil, semua orang ingin "menemukan tempat" sebelum terlambat. Setiap orang membuat potongan, sepotong perambahan, lalu menyusun gambaran kehancuran.

Harganya bukan hanya hilangnya bentang alam, tetapi juga nyawa manusia. Tanah longsor menyapu rumah-rumah, hujan deras menewaskan banyak orang, batu dan puing menghalangi jalan, tetapi siklus kehancuran terus berlanjut. Tak seorang pun berhenti, mungkin karena keuntungannya terlalu besar dan terlalu mudah didapat.

"Mereka memotong daging Dalat sepotong demi sepotong untuk dijual, semua orang menginginkan bagian yang terbaik," katanya dengan getir, sambil menunjuk teman-teman lamanya: "Kami berkeringat karena panas, tetapi tetap mengenakan pakaian hangat, karena kami keras kepala, keras kepala dengan kebiasaan yang telah kami pertahankan sepanjang hidup kami."

Dalat saat ini - beton dan rumah kaca.

Baginya, Dalat tidak lenyap dalam semalam, melainkan mati sepotong demi sepotong, hutan demi hutan, lembah demi lembah. Peristiwa itu terjadi perlahan tapi pasti, dan yang paling menyakitkan adalah semua orang melihatnya, tetapi tak seorang pun mau menghentikannya.

Meninggalkan kafe, kami membawa perasaan yang tak terlukiskan. Kami berdua beruntung telah mengabadikan kisah-kisah berharga ini, dan sedih mengetahui bahwa ketika para saksi ini pergi, sebagian kenangan Dalat akan hilang.

Di mata para saksi, Dalat telah kehilangan lebih dari sekadar berubah. Ketika "para tetua desa" itu tiada, kenangan akan kota di dataran tinggi dengan iklim sedang, arsitektur yang harmonis, dan dikelilingi alam hanya akan tersisa dalam buku foto atau kisah yang tak kunjung usai.

Pertanyaan terbesarnya bukanlah “bagaimana menjaga Dalat”, karena sebagian besarnya telah hilang, tetapi “bagaimana menjaga agar bagian yang tersisa tidak ditelan oleh beton, rumah kaca, dan keuntungan jangka pendek”.

Sebuah kota dapat terus berkembang, tetapi ketika kehilangan jiwanya, ia hanyalah nama kosong. Dan dengan Dalat, hal yang paling menakutkan adalah ketika orang-orang berhenti merindukannya.

Thy Hue - Vtcnews.vn

Sumber: https://vtcnews.vn/khi-suong-mu-doi-thong-roi-xa-da-lat-ar965680.html

![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh bertemu dengan perwakilan guru berprestasi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763215934276_dsc-0578-jpg.webp)

![[Foto] Sekretaris Jenderal To Lam menerima Wakil Presiden Luxshare-ICT Group (Tiongkok)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763211137119_a1-bnd-7809-8939-jpg.webp)

Komentar (0)