Foto ilustrasi (AI)

Di bulan Oktober, sinar matahari keemasan menyebar bagai madu di langit musim gugur. Di kota, aku merindukan kampung halamanku, akan hidangan makan malam dengan aroma asap harum dari dapur di bawah atap jerami pedesaan, akan sosok orang tuaku di dekat kendi air di halaman belakang.

Aku lahir dan besar di dataran berawa. Masa kecilku dipenuhi hari-hari indah bersama layang-layang yang beterbangan, memberi sayap pada mimpi-mimpi yang terbang tinggi dan jauh; masa kecilku dipenuhi malam-malam dengan lentera kunang-kunang yang dulu penuh nostalgia. Di antara kenangan masa kecil yang indah itu, bayangan kolam di musim panas tak pernah pudar dari ingatanku, meski separuh hidupku telah berlalu.

Entahlah, ketika dewasa nanti, kita sering teringat akan hal-hal lama, hal-hal yang dulu, yang selalu disebut-sebut oleh Ibu dengan dua kata "dulu". Betapa memilukannya! Dulu, kendi air itu dipilih Ibu untuk diletakkan tepat di dekat pintu dapur demi kenyamanan makan sehari-hari. Jaraknya hanya beberapa langkah. Meski singkat, jumlah langkah Ibu sama dengan jumlah kasih sayang yang ia curahkan untuk setiap hidangan keluarga. Suara langkah Ibu di tanah tua itu menyingkapkan permukaan tanah hitam rawa yang berkilau dan gelap. Tanah yang kuingat itu, kucintai seakan telah lama jauh dari rumah dan ingin segera kembali bersama Ibu di dapur, bersandar di bahunya yang ramping, merasakan hangatnya kasih sayang, berjalan tanpa alas kaki bersama Ibu di tanah tua itu, beraroma lumpur kering yang telah melewati bermusim-musim hujan dan terik matahari.

Jauh di lubuk hatiku, kolam di balik musim panas muncul begitu sederhana dengan begitu banyak makna kasih sayang keluarga, di mana terdapat ketelitian seorang ayah, ketekunan seorang ibu, dan kasih sayang orang tua yang tak terbatas kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Aku ingat masa kecilku dulu, sepulang sekolah, ibuku akan menyuruhku pergi ke balik kolam untuk mandi, lalu masuk untuk makan. Cahaya matahari senja yang lembut berkilauan dengan cahaya kuning pucat, seolah-olah menembus aliran air dingin dari sendok sayur yang dituang ibuku dengan lembut kepadaku, memantulkan senyum bahagia ibuku ketika anak-anaknya tumbuh dengan damai hari demi hari. Suara desiran angin di pucuk-pucuk bambu di luar pagar berpadu dengan suara air yang mengalir bagai alunan lagu riang, menutup hari damai yang berlalu dengan lembut...

Kemudian aku dan saudara-saudara perempuanku tumbuh dewasa, sosok ayahku semakin kurus selama bertahun-tahun, pipinya juga ditandai oleh angin dan hujan kehidupan dengan rambutnya yang bercampur dengan embun beku putih. Guci air itu masih ada di sana dan batang-batang bambu kokoh yang dianyam ayahku ke dalam jeruji telah membusuk seiring waktu. Bercak-bercak abu-abu secara bertahap muncul menggantikan bercak-bercak hijau asli, dan beberapa batang bambu memiliki beberapa jamur kecil yang tumbuh di sisi-sisinya, menandakan bahwa sudah waktunya untuk mengganti guci air itu. Di sore yang sejuk, ayahku akan membawa parangnya ke pagar dan memilih pohon-pohon bambu tua yang lurus untuk membelah potongan-potongan bambu untuk membuat jeruji. Setiap kali musim hujan dan cerah berlalu, ayahku akan dengan hati-hati memeriksa guci air ibuku. Hanya itu saja sudah cukup untuk memahami cinta ayahku kepada ibuku seperti di awal.

Hari ketika saya mengganti kendi air, saya senang karena bisa mandi dengan nyaman sambil bermain-main, seperti memercikkan air ke adik perempuan saya yang kedua, atau memutar-mutar air di dalam kendi dengan batok kelapa. Namun tak lama kemudian, tibalah hari di mana adik perempuan saya yang kedua menikah, meninggalkan kampung halamannya bersama orang tuanya, saya, dan kendi air di halaman belakang. Malam harinya, seperti malam-malam lainnya, di luar kendi air terdengar suara pemanas air yang mengeluarkan embun, ibu saya mondar-mandir, sulit tidur, mengkhawatirkan pernikahan adik perempuan saya. Anak perempuan yang sudah menikah adalah anak orang lain.

Lalu suatu sore, juga di atas kendi air di balik musim panas, Ibu duduk memetik setiap buah soapberry untuk merebus air keramas adiknya sebelum pernikahan. Setiap sendok air soapberry yang Ibu siramkan ke rambut adiknya yang panjang dan halus bagaikan janji kebahagiaan seumur hidup saat ia menikah nanti. Ibu merindukan adiknya yang kedua, ia merindukan saat-saat ia merebus air soapberry untuk keramas. Dan Ibu ingat bahwa putrinya sendiri, neneknya, juga merebus air soapberry untuk keramas...

Dua musim panas dan hujan di Selatan perlahan berlalu, kendi air itu masih ada, satu-satunya perbedaan adalah adanya teralis labu untuk menyediakan buah-buahan dan tempat berteduh bagi ibu saya untuk mencuci sayur, menyiapkan ikan, dan memasak nasi saat matahari terik. Saya masih ingat dengan jelas momen-momen masa lalu itu, dengan setiap sinar matahari pagi yang seolah membangunkan fajar, mengundang lebah dan kupu-kupu beterbangan di atas kelopak bunga putih dan kuning, bersama-sama memainkan lagu menyambut hari baru yang damai.

Lalu aku tumbuh dewasa, meninggalkan kampung halaman untuk kuliah di kota, merantau jauh, meninggalkan orang tuaku di kampung halaman dan kendi air di halaman belakang. Setiap kali cuaca berubah, apakah ibuku punya waktu untuk memetik beberapa helai daun dan mengukusnya di samping kendi air untuk meredakan flu? Apakah tangan ayahku yang kapalan karena usia masih cukup kuat untuk membelah bambu menjadi potongan-potongan kecil dan membuat kendi air baru untuk ibuku? Aku bertanya-tanya apakah adik perempuanku yang kedua naik bus untuk mengunjungi orang tuaku? Memikirkan hal itu, hatiku terasa sakit. Aku ingin berlari secepat mungkin untuk kembali ke kampung halaman orang tuaku.

Setelah puluhan tahun mengalami pasang surut kehidupan, orang tua saya kini telah menua. Kendi air tua itu kini hanya tinggal kenangan masa kecil saya. Saya diam-diam berterima kasih kepada orang tua saya karena telah memberi saya kenangan indah masa kecil saya.

Thi Hoang Khiem

Sumber: https://baolongan.vn/nho-thuong-ang-nuoc-sau-he-a205091.html

![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh memimpin konferensi tentang solusi terobosan untuk pembangunan perumahan sosial](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/24/1761294193033_dsc-0146-7834-jpg.webp)

![[Foto] Pemakaman khidmat mantan Wakil Ketua Dewan Menteri Tran Phuong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/24/1761295093441_tang-le-tran-phuong-1998-4576-jpg.webp)

![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh dan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa menghadiri forum bisnis](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/24/1761302295638_dsc-0409-jpg.webp)

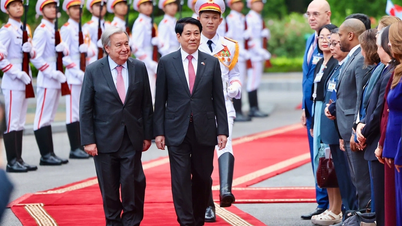

![[Foto] Presiden Luong Cuong memimpin upacara penyambutan dan berbincang dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/24/1761304699186_ndo_br_1-jpg.webp)

Komentar (0)