ト・ラム事務総長が第7回国際ベトナム研究会議の代表団を歓迎 - 写真:VNA

トラン・ヴァン・トー教授(早稲田大学、東京)は最近、 ハノイで開催された「ベトナム:新時代の持続可能な開発」をテーマとした第7回国際ベトナム研究会議に出席し、10月26日に党中央委員会本部で行われたト・ラム書記長との会談に同会議代表の一人として参加した。

トラン・ヴァン・トー教授は、ト・ラム書記長の印象的な内容に満ちた演説を高く評価しました。書記長は、約15名の外国人専門家や在外ベトナム人を含む約40名のベトナム研究専門家と面会し、意見交換を行いました。ト・ラム書記長は、新時代におけるベトナムのモットー、指針、 経済、社会、文化、そして対外発展について語りました。(政府電子新聞が全文を掲載しています。)

トラン・ヴァン・トー教授は、書記長の演説や関連決議を読んだため、演説内容の大半は十分に理解していると述べた。特に、これからの新しいベトナムを築くという決意を表明したトー・ラム書記長の演説に感銘を受けたと述べ、「『過去のベトナムはどのような国だったのか』を研究するだけでなく、『将来のベトナムはどのような国になるのか』という問いへの答えにも貢献しています。これは学術的にも戦略的にも価値のある貢献です」と付け加えた。

トラン・ヴァン・トー教授は、事務総長の話し方は「非常に穏やかで、大声で叫ぶことはなく、過去について語ることはほとんどない」、オープンで受容的で未来志向であると述べた。「スピーチは主にくだけた、直接的で、日常的な言葉で行われています。状況に応じて、事務総長は私たちの意見にも触れることを忘れません。」

ベトナムの発展へのアドバイス

ト・ラム書記長が「ベトナムは将来どうなるのか?」と問うた点について、政府電子新聞のインタビューで、トラン・ヴァン・ト教授は、ベトナムは経済の急成長の基盤として、生産性を急速に向上させる大きな潜在力を持っていると付け加えた。二桁成長という高い成長は、「裕福ではないのに高齢化が進んでいる」という課題に対処するための条件でもある。

トラン・ヴァン・トー教授によると、成長は人々の生活の向上、循環型経済の発展、環境保護と歩調を合わせたものでなければならない。つまり、トー・ラム事務総長がベトナムの学者たちに語ったように、包摂的かつ持続可能な開発と経済成長の両立である。これは大きな課題である。しかし、ベトナムが新たな時代に立ち向かい、抜本的な改革を実行するという決意をもってすれば、チャン・ヴァン・トー教授は、ベトナムが力強く成長し、持続可能かつ包摂的な開発を実現し、社会と自然との調和を保ち、人々の幸福のために発展していくと確信している。

今後のベトナムの社会経済発展について「助言」したトラン・ヴァン・トー教授は、工業化を幅と深さの両面で早急に推進する必要があると提言した。幅の面では、企業が積極的に新分野に投資できるよう、好ましい法的環境と行政手続きを整備する必要がある。政府は、食品加工産業、自動車産業、半導体産業の発展支援に重点を置く必要がある。深さの面では、裾野産業の発展を促進し、輸入品(部品やその他の中間製品)の代替となる生産を促進する必要がある。

1949年クアンナム省に生まれ、ホイアンで育ったトラン・ヴァン・トー教授は、1968年に日本政府の奨学金を得て日本に留学しました。一橋大学で経済学博士号を取得後、日本経済研究センター、桜美林大学、そして日本屈指の名門大学の一つである早稲田大学の教授に就任しました。

トラン・ヴァン・トー教授は、日本の奇跡的な発展期(1955~1973年)におけるGDPに対する投資比率(約35%)はそれほど高くなかったが、二桁成長は全要素生産性(TFP)の大きな貢献によるものであり、これは技術の向上だけでなく、制度改革、企業規模および生産規模の拡大、構造転換によるものであったと述べた。

「ベトナムが党と国家の指導者らが提案した改革や(前述の)政策提言を速やかに実行すれば、二桁成長を達成する可能性は非常に高い」とトラン・ヴァン・ト教授は述べた。

10年間二桁成長が続けば、高所得国入りという目標はより早く達成されるだろう。トラン・ヴァン・トー教授は、成長は内需に大きく依存するという見解を強調した。輸出は依然として重要だが、相対的に見ると、個人消費を中心とする内需がより重要になる。これは、成長が1億人以上の生活の質の向上と向上につながることを示している。

輸出に関しては、地政学的リスクを回避・軽減するために、少数の市場に重点を置くのではなく、ベトナムが加盟している自由貿易協定に参加している国々にもっと注意を払うべきだと述べた。

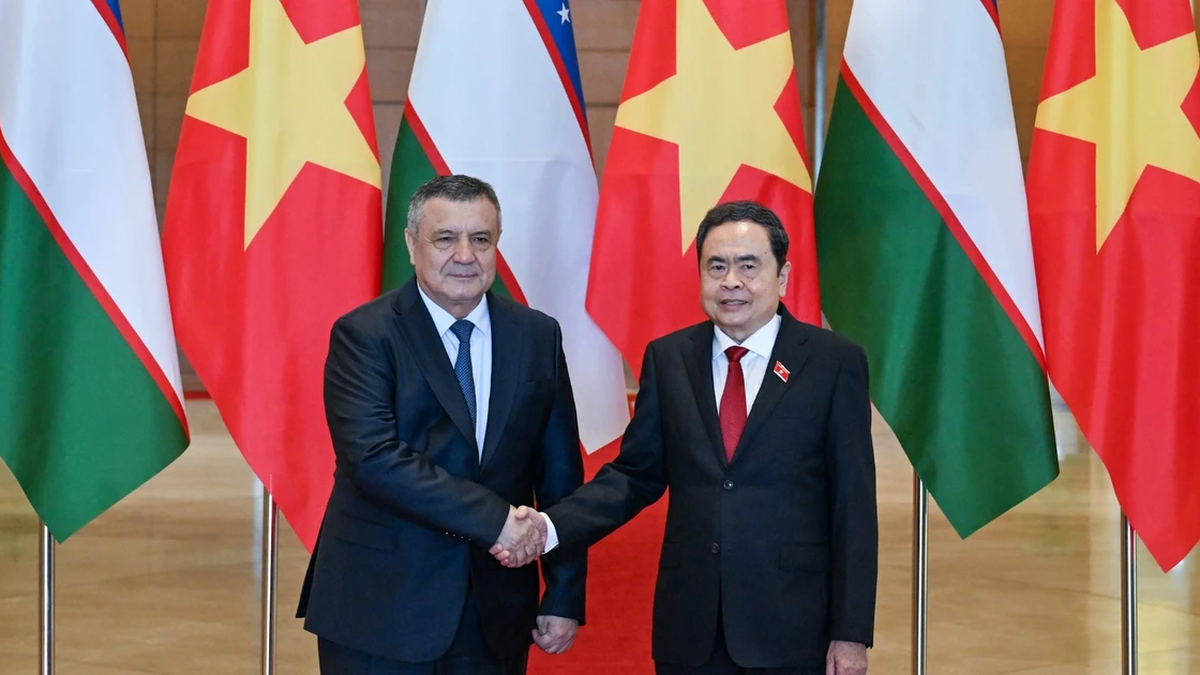

事務総長ラム氏とトラン・ヴァン・トー教授

成功するには多くの大企業が必要です。

トラン・ヴァン・トー教授は、民間経済セクターへの関心を表明し、政府の改革への決意とセクター発展への努力を高く評価しました。政治局決議68の精神に沿って民間経済が力強く発展するためには、あらゆるタイプの企業に適切な政策が講じられ、高度に統合された経済の現在の発展段階の特性を踏まえたものでなければなりません。

「改革にあたっては、日本、韓国、中国の経験を参考に、民間経済部門を3つのグループに分け、適切な政策を講じることを推奨する」とトラン・ヴァン・トー教授は述べた。

大企業グループに関しては、将来の経済の長期ビジョンを国と共有し、国と協力して基礎技術研究プロジェクトを実施し、税制を通じて中小企業と連携して研究開発(R&D)、技術移転、経営知識への投資を増やすよう奨励するメカニズムを構築する。

中小企業グループに関しては、日本の経験を参考に、銀行だけでなく国家管理機関にも、投資プロジェクトの改善について中小企業にコンサルティングする機能を追加する必要があること、中小企業コンサルタントに資格を与えるシステムを持つ必要があることを提案します。さらに、中央管理機関には、市場や技術を調査・研究する機能、中小企業に四半期ごとにニュースレターを提供する新しい政策、中小企業白書を毎年発行する政策が必要です。

トラン・ヴァン・トー教授は、インフォーマル・グループと呼ばれる個人事業主世帯や家族単位のグループについて、このセクターの大部分を企業、つまり中小企業へと転換させるための措置を講じることを提言しています。彼らは人的資源を持たない小規模な組織であるため、この転換プロセスにおいては、行政手続きに関して最大限の支援と条件が与えられる必要があります。

企業全般について言えば、政策目標は、大企業の力強い成長、中小企業の大企業への発展、そして零細企業と個人事業体の中小企業への転換を支援することです。中所得国から高所得国への発展段階においては、大企業が成功しやすいように、多くの大企業が不可欠です。この段階では、投資プロジェクトが大型化し、新技術の研究・応用の必要性が高まり、大企業だけが耐えられる高いリスクを伴います。

トラン・ヴァン・トー教授は、ビジネス連携を促進する政策が必要だと考えています。中小企業と民間および国営経済セクターの大企業、そして外国投資企業(FDI)との連携です。こうした連携は、大企業やFDIから中小企業への技術・経営知識の移転を促進し、中小企業が発展過程における市場の失敗を克服する上で役立ちます。

「ベトナムにおけるGDPに対する投資比率は、近年31~32%程度です。これを35~36%程度に引き上げ、民間企業が総投資の約65%(現在は約55%)を占めることを提案します。」

要するに、日本をはじめとする先進国の成功を踏まえ、チャン・ヴァン・トー教授は、ベトナムにとっての重要な教訓は、生産性、制度改革、そして民間経済セクターの向上を基盤とした発展であると主張した。新時代の適切な機会を活かすことができれば、ベトナムは力強く成長し、社会と環境と調和した発展を遂げ、1億人以上の人々の生命と幸福を実現できるだろう。

ディウ・フォン

出典: https://baochinhphu.vn/giao-su-tran-van-tho-viet-nam-co-the-tang-truong-2-con-so-102251027205348649.htm

![[写真] 中央党機関の党委員会が決議第18-NQ/TW号の実施と党大会の方向性を総括](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761545645968_ndo_br_1-jpg.webp)

コメント (0)