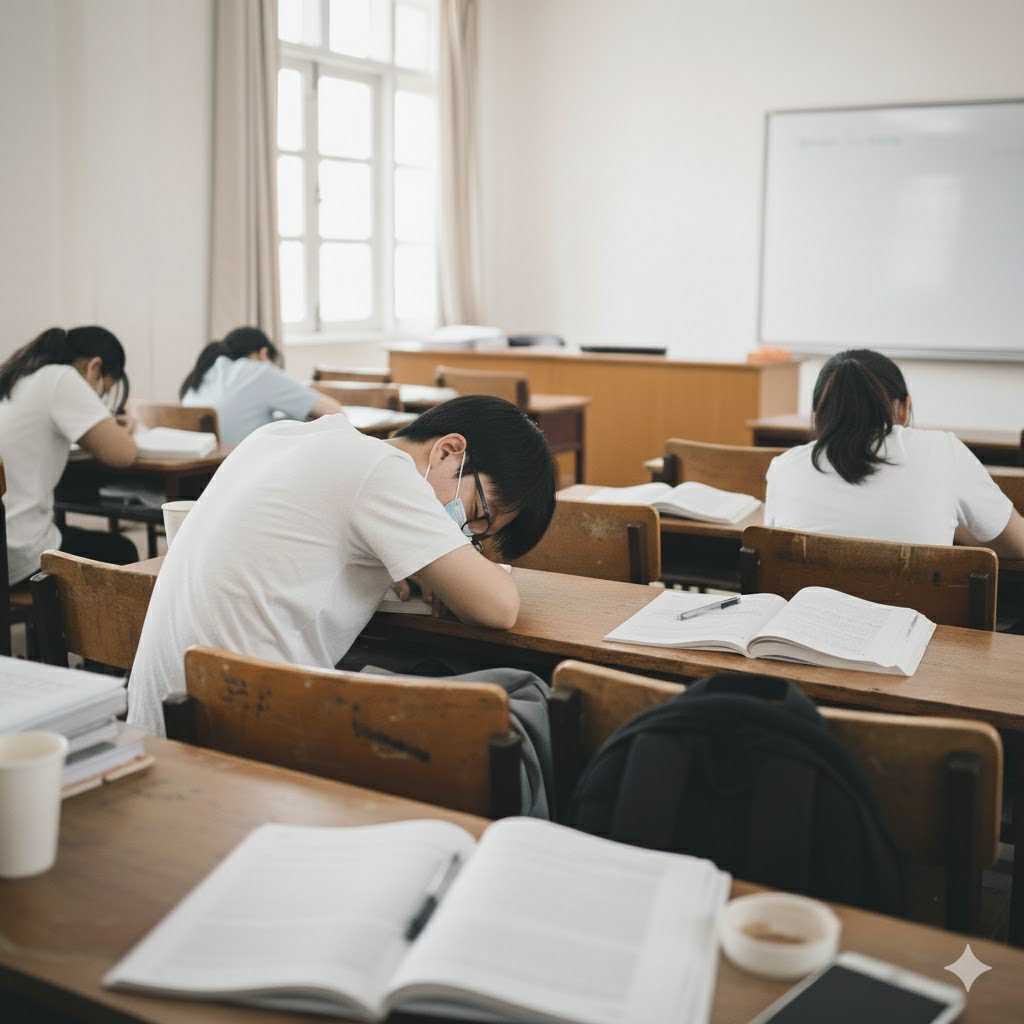

大学生にとって、再試験や再授業は珍しいことではありませんが、特に1年目にはよくあることです。多くの「新入生」が新しい学習方法や生活スタイルにまだ慣れていない時期です。多くの学生は、ストレスの多い高校生活の後、リラックスすることに忙しく、あるいは都会の誘惑に巻き込まれています。

1年目の衝撃 ― 専門学校の「スター」が調子を落としたとき

ゲアン大学ヴィン高等英才学校で数学を専攻していた元生徒(TTA)は、高校時代、特に大学入試準備期間中は1日に4~5コマ勉強していたと語った。彼は26.1点の成績で、商科大学の金融・銀行学科に合格した。

田舎からハノイの大学に進学したTTAは、首都の華やかな美しさと活気あふれる生活に魅了されました。彼は自由時間をすべて友人と出かけたり、 街を散策したり、食事をしたりして過ごしました。TAは夜中の1時か2時に帰宅し、勉強する時間さえありませんでした。

家族と離れて過ごしたTTAは、徐々に勉強を疎かにし、試験が近づくまで遊び続けました。その結果、彼は2科目を再受験し、320万ドンもの授業料を追加で支払わなければならなくなりました。これは、田舎に住む彼の母親の半月分の給料に相当します。「大学に入学して以来、初めてのショックでした。自由には責任が伴うということを実感しました。自分をコントロールできなければ、その代償を払わなければならないのです」とTTAは語りました。

ハノイ国立教育大学2年生のMVQさんは、TAだけでなく、1年目に3科目も再受験しなければなりませんでした。「私を含め、多くの学生が大学入試合格の喜びに浸り、うとうとしていました。もっと早くもっと努力していれば、奨学金獲得の夢はもっと楽だったでしょう」とQさんは言います。

男子学生は、主な理由は新しい学習方法にまだついていけていないことだと言いました。講師は授業を非常に速く進めることが多く、学生は自分で読んで理解しなければなりません。午前中4時間で教科書1冊分を網羅する科目もあり、積極的に取り組まなければついて行くのは難しいのです。

ジャーナリズム・コミュニケーションアカデミーの最終学年の学生であるグエン・タオ・マイさんは、これまで一度も科目を留年したことはなかったが、1年目に多くの学生がこうした状況に陥るのを目にしてきた。

マイ氏によると、多くの学生がアルバイトの忙しさで学業についていけなくなっているという。「1日に2~3交代勤務をし、深夜に仕事が終わってしまい、翌朝起きて学校に行けない学生もいます。最初は数回授業を欠席するだけですが、それが習慣になり、いつの間にか勉強がおろそかになってしまうのです」と彼女は語った。

マイ氏は、アルバイトは学生の成長に役立つと考えていますが、時間の使い方を知らないと、疲れ果ててしまったり、授業中に居眠りしたり、テストを欠席したりしてしまいます。「アルバイトで忙しすぎて、1年目に2、3科目も留年しなければならない学生が多いんです」と彼女は言います。

新しい環境では、批判的思考、自学自習、自立が求められます。

ハノイ工科大学の教育心理学専門家であるファム・マン・ハ准教授は、次のようにコメントしています。「高校時代は『スター』だった学生の多くが、大学に入学すると息切れしてしまいます。根本的な原因は、学習モデルの根本的な変化にあります。厳密に管理された環境で暗記と再現を学ぶ環境から、批判的思考、自学自習、そして自律性を求める環境へと変化したのです。」

ハ准教授によると、このショックにより多くの学生が混乱し、意欲を失い、新しい学習方法に適応できなくなっているという。専門学校やトップスクールで学んでいた学生も、かつての「リーダー」としての地位を維持できなくなったことで、アイデンティティの危機に陥る可能性が高い。

「多くの学生は、満点を取ることに自分の価値を見出してしまいます。低い点数や不合格になると、『もうダメだ』と感じてしまいます。そこから、劣等感、先延ばし、さらには勉強を避けるといった感情が、防衛機制として現れ始めるのです」と専門家は語った。

専門家によると、優秀な学生だけでなく、地方や農村部出身の学生も同様の困難に直面している。故郷を離れて大都市に移住すると、生活環境や学習環境の変化によるカルチャーショックを受けるだけでなく、コミュニケーション能力、人間関係、時間管理能力といった面で不足している場合もある。

「多くの学生は生活費を稼ぐために勉強と仕事を両立させており、家族からは人生を変えるためにしっかり勉強しなければならないという大きな期待を寄せられています。困難に直面しても、弱いと思われてしまうことを恐れて、なかなか打ち明けることができません。この二重のプレッシャーが、多くの学生を精神的に追い詰め、簡単に意気消沈させ、学業成績を低下させてしまう原因となっています」とハ准教授は分析した。

学習危機を乗り越えるための「心理的再構築」の3つの方向性

ハ准教授によると、この「疲労」期間を乗り越えるために、学生は3つの側面で思考と学習習慣を再構築する必要があるという。

まず、成長志向に切り替えましょう。失敗や低い点数は、弱さの証拠ではなく、アプローチを調整するためのフィードバックだと捉えましょう。学習目標は、成績だけでなく、進歩を重視すべきです。

2つ目は、ポジティブ思考を実践することです。失敗をしたときは、自分を批判するのではなく、友人に接するように、思いやりと励ましの気持ちで自分自身に接しましょう。自分の価値と成果を切り離すことで、ストレスを軽減し、健全な学習意欲を維持することができます。

3つ目は、自己管理能力を養うことです。意志の力だけに頼ってはいけません。具体的な学習計画を立て、タスクを細分化し、ポモドーロ法などのテクニックを使って集中力を高め、講師や学習グループから積極的にサポートを受けましょう。

「大学で最も魅力的なのは自由だが、自己管理能力がなければ、その自由こそが最大の課題となる」とハ博士は強調した。

専門家によると、大学環境に適応するには長いプロセスが必要であり、学生はスキルを磨き、間違いを受け入れ、自分自身を成長させることが求められます。学業成績はほんの一部に過ぎず、より重要なのは、自己を律し、学ぶ精神を維持する能力です。

出典: https://vietnamnet.vn/nam-sinh-tung-la-ngoi-sao-truong-chuyen-soc-khi-phai-hoc-lai-2-mon-tu-nam-nhat-2458931.html

![[写真] ダナン:数百人が嵐13号後の重要な観光ルートの清掃に協力](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)

コメント (0)