天文学者らは、近くの伴星から物質を吸い取る「宇宙の吸血鬼」に例えられる白色矮星のイメージに昔から慣れ親しんできた。

このプロセスは、通常は両方の天体を破壊する超新星爆発で終わりますが、十分に研究されてきました。

しかし、カリフォルニア工科大学(米国)による最近の発見により、驚くべき秘密が明らかになった。それは、これらの系において静かな「仲人」の役割を果たす第3の星の存在である。

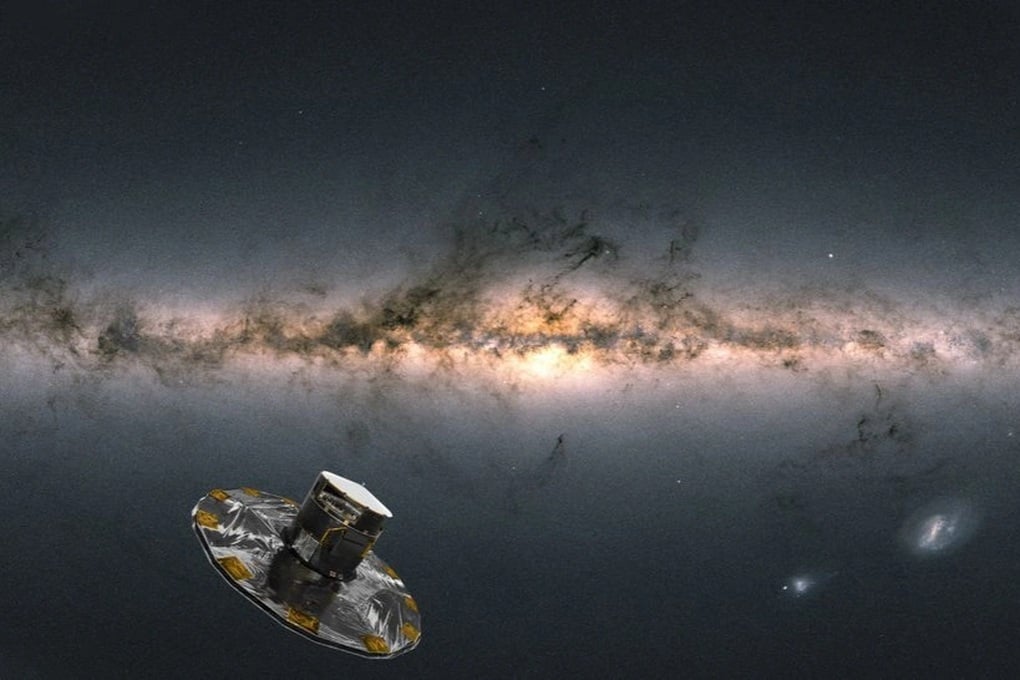

犠牲となる恒星から物質を吸い取る白色矮星を示すイラスト(画像:Caltech)。

欧州宇宙機関(ESA)のガイア計画のデータに基づくこの研究は、変光星を含む50個の三重星系を特定した。これらの系では、近くの2つの星が主星ペアを形成し、3つ目の星ははるかに遠い距離を周回している。

2,000件のコンピューターシミュレーションの結果、約20%のケースでは、3番目の星からの重力が連星の軌道を変え、従来想定されていた共通のガス層段階を経ずに連星同士を近づけていることがわかった。

「第三者」の重要な役割

これまで天文学者は、ほとんどの変光星は共通の外殻進化によって形成されると信じていました。

したがって、恒星は赤色巨星へと膨張し、伴星を飲み込みます。

2 つの恒星が相互作用すると、この殻が放出され、物質を捕獲するプロセスを開始するのに十分な距離で伴星を周回する白色矮星が残ります。

ESA の Gaia ミッションによる天の川の観測を示すイラスト (画像: ESA)。

しかし、新たな発見は、このモデルが唯一の解決策ではないことを示唆している。研究チームのシミュレーションでは、最大60%のケースで共通のガス層が形成されるものの、そのきっかけは3つ目の恒星の衝突であることが示された。

残りのケースのうち、3 番目の星が存在せず、従来の方法で形成されたガス殻は約 20% のみです。

驚くべきことに、研究チームは現実世界で起こる大惨事の最大40%が三重星系によって引き起こされる可能性があると予測しており、これはガイアの観測データがこれまで記録した数字よりもはるかに高い。

その理由は、多くの第3の星が遠すぎたり、光が弱すぎたりして検出できなかったり、あるいは強い重力の影響で系から追い出されていたりすることが原因であると考えられる。

また、データは、3 番目の星の軌道が 100 天文単位 (地球から太陽までの距離の 100 倍) を超える三重星系では変光星が形成される可能性が高いことを示しています。

「過去50年間、天文学者は変光星の形成を説明するために一般的なガス殻モデルを用いてきました。しかし今、これらの系の多くは実際には三重星の相互作用によって生み出されていることがわかりました」と研究者のカリーム・エル=バドリー氏は述べています。

この発見は、宇宙の恒星系の進化に関する長年の仮説に疑問を投げかけ、研究の新たな方向を切り開くものである。

出典: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/phat-hien-ke-giau-mat-dang-am-tham-giet-chet-ca-he-sao-20250715130457970.htm

![[写真] ラムドン省:トゥイフォン湖の決壊の疑いのある被害画像](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)

![[写真] ルオン・クオン大統領、ピート・ヘグゼス米国陸軍長官と会見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)

コメント (0)