ベトナム人が特に興味を持っている通り:棺桶通り

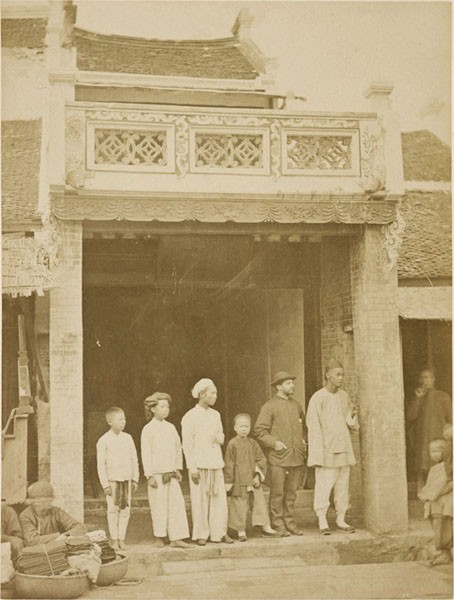

ロースー通りはかつて棺桶(ハンスーとも呼ばれる)の製造と販売を専門としていましたが、通りにあるスーを祀る寺院は、大工と鍛冶の祖を祀っています。これは、スー職人が皆、大工と鍛冶の出身だからです。ハンスー地区の住民の大部分は、200年以上前にフオンドゥック(旧ハータイ)のリュウビエン村からタンロン城塞に移住してきました。しかし、この通りのスーはもはや存在せず、名前だけが残っています。

インドシナ総督ポール・ドゥメールの著書『インドシナ』には、既に各都市に多数存在していた棺職人たちがハノイのある通りを占拠し、ロー・スー通りと名付けたという記述があります。ドゥメールによれば、もしこの通りがフランスで命名されたら、地主は迷信を理由に必ず全員の借家人を追い出すだろうとのことです。

「…中国と同様に、ここでは特に盛んに行われ、自然発生的に、そして自発的に、そして顧客を惹きつけている産業があります。それは棺桶の製造です。これは、この地域に他の地域よりも多くの死者がいるという意味ではありません。ただ、人々は死という概念に暗いイメージを抱かず、むしろ穏やかに、そして穏やかに考え、語っているだけです。だからこそ、私たちは、人が納められ埋葬されるものを見て、喜びを感じずにはいられないのです。」

棺が美しいほど、木材の質が良いほど、そして精巧で巧みに作られているほど、それを使う人の趣味がより豊かで洗練されているとみなされる。生まれ故郷から、そしてずっと死にたいと願っていた場所から遠く離れた、漂流してしまった貧乏人や哀れな怠け者でない限り、アンナン人は皆、死が迫る前に棺を用意する。余裕ができたらすぐに購入し、贈り物として受け取ることさえある。

これらの極東の民族地域では、人々は両親や親戚に棺を贈ります。このような贈り物はヨーロッパ人には絶対に受け入れられないでしょう…」(『インドシナ』より抜粋)。

著書『北の戦役』(ハノイ出版社刊)の中で、著者のオカール博士は、ハンチェ通りのロースー付近にある棺を売る通りについても触れています。ハノイ旧市街で人々が棺を買い求める様子を、彼は繊細に観察し、生きている人々はすでに死に備えるためのきちんとした方法を選んでいると確信していました。「ハノイ市内を紅河沿いに歩き、木製家具店が並ぶハンチェ通りを通り過ぎると、川岸に直角に伸びる通りに出ました。そこには、北部で最もユニークな職業の一つ、棺を売る専門店がありました。これは安南では非常に儲かる職業です。この国では誰も長生きできないことに加え、人々は棺を早く買い、家の片隅に置く習慣があります。孝行な息子が両親の誕生日に贈る最も貴重な贈り物は、美しい棺です。」

オカール博士は、棺の販売に加えて、足や腕を載せる三角形の灰色の紙枕、埋葬の儀式用にあらかじめ裁断された布、隙間を埋める薄い紙のロール、板の間の隙間をすべて覆う黒いコーキング剤など、故人のための副葬品も販売されていると付け加えた。

古代ベトナムのユニークで興味深い製品は、もはやここでは販売されていません。かつては賑わっていた棺桶作りの仕事は、今では葬儀場が街中にあり、棺桶作り、防腐処理、埋葬、そして葬儀のサービスを提供するようになったため、衰退しました。

賑やかな商業街

当時、ハンムオイ通りは紅河の岸まで伸びており、塩や油が大量に取引されていました。フランス人から「両替通り」と呼ばれていたハンバック通りは、当時の塩取引と両替の需要が旺盛だったため、当時ハノイで最も裕福な通りと考えられていました。

塩は中部地方(タンホア省、ゲアン省)から船で運ばれ、雲南省(中国)へ輸出されていました。当時ハノイで採れた塩は、中国市場では高品質で高価とされていました。オッカール博士によると、ハノイで売られた塩箱1つ(約76リットル相当)の値段は3フラン以上でした。これらの塩交易船は紅河を遡り、ラオカイ省を経て雲南省を通過しました。「ハンムオイ通りの店は、美しいレンガ造りの家に広々とした空間で並んでいました。店の奥には塩が積み上げられ、油はバクニン省で作られた大きな土瓶や古代ギリシャの壺を模した土瓶に保管されていました。」

イラスト写真。(出典:Chat GPT) |

ハンマム通りを通った際、オカール博士は、通り沿いの家々の正面には窓がなく、正面には竹で編んだ幅広のオーニングが立てられており、それが入り口の一部を覆い、通りにまで伸びているため、通りが狭く見えるのが特徴だと語った。通りの家々に窓がない理由について、オカール博士は次のように説明した。「フランス人が来る前は、ハノイのほとんどの通りがそんな様子でした。時折、国王が通りを通行する際、皇帝の顔が庶民に見られないようにする必要がありました。そのため、すべての家の正面に窓を設けることは許されず、正面に大きなブラインドがオーニングとして付いているドアはすべて、兵士が国王の通行を知らせるために通りを駆け下りてくるとすぐに、しっかりと閉めなければなりませんでした。」

ハン・マム通りを抜けると「両替通り」があります。フランス植民地時代、この通りには両替店がたくさんあったため、フランス人はハン・バック通りをそう呼んでいました。「両替通りはハノイで最も美しい通りの一つです。店主たちは、山積みになった未使用の紙幣と、金庫代わりに使われている小さな漆塗りの箱の前であぐらをかいて座っています」とオカール博士は語りました。

安南の貨幣は、500枚ずつ紐で繋がれていました。銀貨1枚と交換するには、5~7連の貨幣が必要でした。中国人商人や安南の役人による投機を避けるため、ハノイのフランス領事は、銀貨のドンチンへの交換レートを毎月公式に規制していました。しかし、この街ではその規制された交換レートは適用されていませんでした。この街での両替方法も、「聴覚と視覚」を基準としていました。彼らは貨幣の品質と鋳造技術を観察していました。「現地の人々にとって、硬いものに落としたときに澄んだ長い音を出す鋭い鋳造の貨幣は、同じ重さと材質であっても上記の条件を満たしていない他の貨幣よりも、1連のティエンチンの価値が高かった」(『トンキンでの作戦』からの抜粋)。

柯頂地区では、塩の取引、棺桶作り、両替の街路は今や歴史の産物となっている。オカール博士の回想録には、もう一つ興味深い街路が登場する。それは犬肉取引の街路だ。博士によると、杭博街の入り口では5日に一度、犬肉を売る会が開かれる。小型犬は檻に入れられ、大型犬は鎖につながれて連れて行かれる。「これらの犬は皆キツネのように見える… たいていは黄褐色の毛皮に灰色のまだら模様がある。しかし、中には黒い毛の犬もおり、こちらの方が人気が高い」とオカール博士は記している。

彼はさらに、安南の犬は原住民には温厚だが、ヨーロッパ人に会うと非常に獰猛になる、と付け加えた。田舎に入る際は、必ず原住民が道を案内してくれないと、犬に噛まれてしまうそうだ。また、焼いた犬肉を食べたことがあるが、かなり硬かったが、食べにくいほどではなかったそうだ。

さらに、アヘン喫煙、サム歌、売春など、今では存在しないサービスを提供する商店が並ぶ通りもあります。簡単に概観すると、過去 2 世紀でハノイがどれだけ変化したかがわかります。

トゥアン・ゴック

出典: https://baophapluat.vn/pho-hang-ha-noi-qua-quan-sat-cua-nguoi-phap-post543812.html

コメント (0)