|

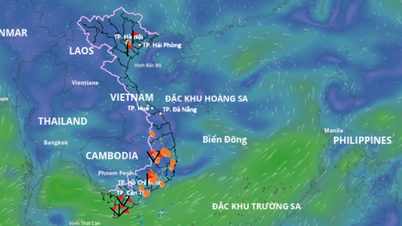

| フーロックのハイテク有機野菜栽培モデル |

最近、フーロック県農業サービスセンター(ASC)は、同県における農業生産への新技術の適用を組織しました。生産物の加工・消費に関わる潜在的な条件、気候、土壌に適応した多くのモデルが、農家に経済効率をもたらしました。

アンノン1協同組合の農家、トラン・スアン・ソン氏は、現在の市場の需要を考えると、生産性と品質の高い製品を生み出すには、発想の転換、先進技術の適用、そして高品質品種の導入以外に道はないと主張した。ソン氏は「三減三増」の稲作モデルに参画し、生物農薬を用いて害虫や病気を防除することで、稲作の効率化を真に実現した。

フーロック県農業普及センター所長のホアン・ピ・クオン氏は、近年、同県の農業部門は多くの新しいモデルを研究し、生産に導入することに注力しており、新たな潮流に直面しながらも徐々に市場の需要に応えていると述べた。生産性、品質、そして「三減三増」の面でポテンシャルを持つ米品種が、アンノン1、アンノン2、ダイタン、ドンスアン、バックソン、トゥイアンの各協同組合で生産されており、HG12、ハファット3、HG244などの米品種が栽培されている。新しい農法の導入は、米の生産性と品質を向上させるだけでなく、生産過程における環境汚染の削減にも貢献する。

ミーハイ協同組合では、2019年から7ヘクタール以上の面積で有機ピーナッツ栽培モデルを実施し、安全で高品質なピーナッツオイル製品の供給源を確保しています。ピーナッツオイル加工を伴う生産モデルは、農家によって徐々に拡大しています。有機ピーナッツオイルの価格は1リットルあたり25万ドンと、通常のピーナッツオイルの2倍の価格ですが、依然として多くの人々から信頼を得ており、供給が需要に追いついていない状況です。

|

| 放し飼い鶏の養殖モデル |

有機野菜栽培は省内では目新しいものではありませんが、フーロック村にとっては新たな方向性であり、農家に実用的な成果をもたらしています。安全で高品質、そして環境に優しい製品は、今日では避けられないトレンドです。ヴィンミー村では、約30世帯が約3ヘクタールの面積で有機野菜を栽培しており、レタス、アマランサス、マラバルほうれん草、キュウリ、ハーブ、スイカなどを栽培しています。有機野菜の平均生産量は年間25トンで、従来の野菜の1.5~2倍の価格で企業や法人に消費されています。

フーロック県農業普及センターは、プログラムやプロジェクトを通じて、地域と連携し、緑皮グレープフルーツの栽培モデルを実施してきました。現在、同県の緑皮グレープフルーツの栽培面積は50ヘクタールに達し、収穫期にあります。モニタリングと評価を通じて、緑皮グレープフルーツは県内の多くの地域で順調に生産・育成できています。現在の製品価格は1kgあたり3万~3万5千ドンで、地元のグレープフルーツ品種よりもはるかに高くなっています。同県農業普及センターは、緑皮グレープフルーツに加え、ロックトゥイ村の5ヘクタールの土地で、経済的価値のあるオレンジとミカンの新しい品種を数多く研究・植栽しました。作物は順調に生育しており、地域での栽培面積拡大の見通しも良好です。

ビンミー、ザンハイ、ビンヒエン、ロックティエンの各村では、約1.5ヘクタールの面積でアスパラガスが栽培されています。これは省内で新しい作物です。市場の需要に応え、同県の農家の経済発展を促進するため、フーロック県農業振興センターは企業と連携し、アスパラガス栽培面積の拡大と生産物の消費拡大に取り組んでいます。当初は多くの困難がありましたが、フーロック県産のアスパラガスは1kgあたり6万~7万ドンの価格で市場に供給されています。

フーロック県農業普及センターは、丘陵地帯における大規模菜園モデルの利点を活かし、大規模かつ体系的な放し飼い養鶏モデルを実施しました。当初の成功から現在に至るまで、フーロック県では150世帯が丘陵地帯で数千羽規模の放し飼い養鶏を行っています。この放し飼い養鶏法は、市場で好評を博し、消費しやすい、美味しく高品質な製品を生み出しています。

現在、当地区では、土池でのウナギ養殖、エビ、カニ、魚類の混作、藁巻き機のモデルなど、高い経済効果をもたらす農業普及モデルが数多く実施されています。これらのモデルを効果的に実施するためには、当地区農業普及センターが技術応用と植物保護に注力していることが不可欠です。同センターは、作物の病害虫発生状況を的確に予測し、効果的な予防対策を講じています。特に、病害虫の予防に生物製剤を活用し、品質と安全性を確保した農産物の生産に貢献していることは特筆に値します。

| 近年、フーロック県の農業部門は、地域の潜在力と優位性を最大限に活かすため、農業生産を効果的に再構築し、徐々に商品生産へと発展させてきました。各部門は、生産性と品質が保証された製品を生み出すために、生産における先進技術、 科学技術の適用を強化しています。加工や消費に関わる生産も徐々に拡大し、「豊作・安値・高値・不作」といった状況を回避し、農家の生産に対する安心感を確保しています。 |

ソース

コメント (0)