|

独立系エコノミストのアンディ・シー氏によると、中東紛争の激化は米ドルの「スーパーバブル」の崩壊を引き起こす可能性があるという。(出典:Shutterstock) |

SCMPによると、原油価格が上昇し、米国の財政赤字が拡大すると、債券利回りは急上昇するだろう。これは、米国のみならず他の国々の株式・不動産バブルの崩壊につながる可能性がある。

中国の貿易黒字と急騰する賃金インフレは、人民元とドルの非公式なペッグ制にさらなる圧力をかけることになるだろう。この関係が崩れれば、ドルは急落するだろう。

状況を変える

アメリカは超バブルに陥っているのかもしれない。米国資産は過大評価され、債務は持続不可能であり、 政治的対立は大規模な政策調整を困難にしている。米国の財政赤字は現在2兆ドル近くに達している。

中国が人民元を対ドルで狭い取引レンジ内に維持するとの姿勢を示したことで、ドルの急落をめぐる通貨市場の懸念に対する緩衝材となったが、債券市場は圧力の矢面に立たされている。

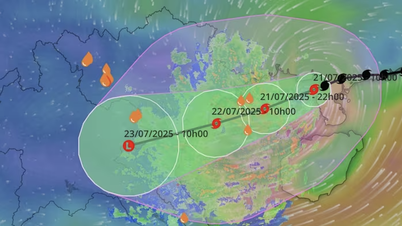

しかし、中東での紛争の激化により状況は変化する可能性がある。

ペルシャ湾からの原油供給の混乱の程度によっては、ブレント原油価格が上昇する可能性があります。インフレが加速し、米連邦準備制度理事会(FRB)を含む中央銀行はインフレ抑制に再び重点を置く必要が生じ、債務市場の救済が困難になるでしょう。

一方、世界のマネーサプライは数兆ドル増加する可能性があります。2001年9月11日の同時多発テロ後、米国は中東で勃発した紛争に推定6兆ドルを費やしました。これらの支出は米国の債務増加を意味し、債券利回りは2桁に上昇する可能性があります。

米国の利回りは依然として名目GDP成長率(約6%)を下回っています。しかし、堅調な支出を維持するための政治的圧力があり、米国は引き続き債券を発行できるため、利回りの上昇は米国の借入ペースを鈍化させない可能性があります。

投資家が米国債の購入を止めれば、FRBは米国債を購入せざるを得なくなる可能性があり、債券市場は一時的に安定するだろう。しかし、インフレ上昇への懸念は投資家の心に再び浮かぶだろう。米国債市場の今後の動向は、世界の金融安定に何年にもわたって影響を及ぼす可能性がある。

重要なのは、米国債利回りが2桁に上昇した場合、過大評価されている米国株式市場と不動産市場が崩壊するということです。米国債券市場はGDPの180%、米国不動産はGDPの170%の規模です。資産価格が調整されれば、下落幅はGDPの150%に達する可能性があります。

米国の金融システムの安定性低下は、中国にとって人民元をドルにペッグ(連動)させることを困難にするだろう。競争が激化する自動車セクターだけでも、10年間で輸出台数が2,000万台増加し、貿易黒字を生み出す可能性があり、人民元のドルペッグは維持できなくなるだろう。

中国の労働力不足は賃金インフレも引き起こしている。もし中国が為替レートを変動相場制にした場合、今後5年間は大幅な賃金インフレに見舞われる可能性がある。中国は人民元とドルのペッグ制を解くことを余儀なくされ、ドルの変動幅がさらに拡大することになるだろう。

潜在的なリスク

中国は数十年前に輸出主導型の成長モデルを採用した際、他の東アジア諸国と同様に、1994年に米ドルへの通貨ペッグ制の導入を決定した。これは2005年に正式に終了したが、調整と変動の抑制はあるものの、人民元は米ドルへのペッグ制を維持している。

米ドルにペッグされた通貨を持つ小規模な経済では、ドルの世界は変わりません。しかし、規模が大きく急速な成長を遂げている中国経済は、状況を変えました。

2008年の最初のバブル崩壊後、主要中央銀行は量的緩和策を講じ、バブルをさらに拡大させました。中国のマネーサプライM2は2007年から2022年の間に5.6倍に増加し、FRBのバランスシートは9倍に増加しました。この2つの数字は、世界中で多くの資産クラスにおいて、GDPに占める資産価値の急激な上昇を説明しています。

長期にわたる急速な通貨高により、マネーサプライとインフレの連動性は低下した。これは、数億人の中国人労働者が世界経済に参入し、企業が生産拠点を中国に移転したことによる。

アメリカは借金と支出の道を歩み始めた。ベン・バーナンキ前FRB議長が実施した量的緩和政策がその道を切り開いた。2007年以降、米国の公的債務は約9兆ドル増加し、33兆ドル近くに達しているが、GDPはわずかその半分しか増加していない。

借金は簡単に習慣化してしまう。市場が警鐘を鳴らさなければ、米国の債務は10年で倍増する可能性がある。最終的には、借金が経済を急落に導く可能性がある。

[広告2]

ソース

コメント (0)