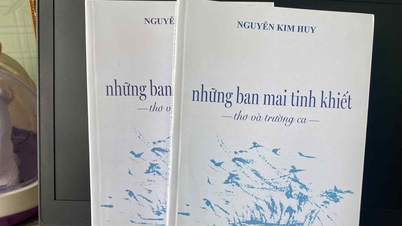

시 부문은 네 부분으로 나뉜다. "시간의 파도 사이로"(19편), "햇살의 색깔"(8편), "창밖"(26편), "바람이 바다를 한숨짓게 한다"(25편). 장시 "새벽에 본 나의 조국"은 응우옌 킴 휘의 첫 번째 장시로, "서문"과 "결론"을 포함하여 총 3장으로 구성되어 있다.

응우옌 킴 휘의 시적 목소리는 바람에 흩날리는 향기처럼, 반짝이는 풀잎 위의 이슬처럼, 매일 아침 눈을 떴을 때 마주하는 첫인상처럼 맑고 순수합니다. 휘의 시를 읽을 때면, 마치 강한 손길이 향기를 녹여버릴까 봐 매 페이지를 살며시 넘겨야 할 것 같은 느낌이 듭니다. "이 이른 아침, 부드러운 바람 속에 향기가 / 살며시 퍼져 나간다" ("말 속에 향기를 날려 보내라"). 감정의 순간들을 붙잡기 위해 숨을 참는 것은, 시간이 그토록 연약하고 쉽게 부서지는 것을 손이 닿지 않는 곳으로 밀어낼까 봐 두려운 일입니다. 휘의 시에서 바람은 늦은 밤부터 이른 아침까지 열정적으로 불지만, 그저 부드러운 바람처럼 보입니다. 그래서 새벽을 알리는 닭 울음소리 속에서 시는 불안합니다. "열정적인 밤바람 속에 / 새벽 전 불안한 말들 / 아침 닭 울음소리 속에 / 새벽 전 불안한 말들" ("새벽 전 불안한 말들").

이 시집을 통해 예순의 문턱을 넘은 응우옌 킴 후이의 시적인 영혼과 시적인 눈빛은 여전히 순수한 아이의 눈빛으로 시작된 하루의 이른 햇살과 같습니다. "오늘 아침, 나는 갑자기 일찍 깨어났네/ 새가 감미롭게 노래하는 소리를 들으며/ 그리움에 잠에서 깨어나/ 어린아이처럼..." ("어떤 불안정한 노래"). 먼지와 삶의 고군분투가 가득한 번화한 도시에서 살아가는 시인은 야생화의 향기를 잃거나 잊어버릴까 봐, 야생 농어의 물소리를 잃을까 봐, 고향 뜨라우 강변의 작은 마을 동안의 마을 바람 향기를 더 이상 간직할 수 없을까 봐 두려워합니다. 그래서 그는 어린 시절을 간직하려고 애쓴다. "어린 시절 작은 마을에서 꽃과 과일을 사랑했네/ 하루 종일 트라우 강을 따라 걸었네/ 횃대를 잡고 야생화를 따왔네/ 아침 햇살 아래 가슴을 펴고 들바람을 들이마셨네" ("거기를 지나면서 내 마음은 다시 따뜻해졌네"). 서사시 속에서도 위이의 시는 "어머니께서 다리 아래 서서 내 그림자가 가는 것을 지켜보시네/ 아침 산 연기를 짊어지고, 이른 아침 안개 낀 들판에서 밤 향기를 맡으셨네"(서사시 "새벽에 본 나의 조국")처럼 여전히 부드럽다 .

연약하고 쉽게 사라지는 아름다움을 붙잡으려 애쓰는 이러한 상태야말로 응우옌 낌 후이의 시에서 이슬방울의 이미지가 매우 빈번하게 등장하는 이유입니다. "침묵으로부터의 시" 시집에서는 이슬방울이 드물게 등장하는데, 아침 이슬방울은 종종 눈물에 비유됩니다. "어젯밤 하늘은 울었나요/ 내가 아침 풀밭을 적시며 깨어났을 때/ 그리고 오 아침이여, 그대는 하고 싶은 말이 있나요/ 그대는 밤의 눈물을 조용히 닦아주었나요?" ("무슨 말을 하고 싶은가"), 그러면 이제 이슬방울은 당신이 항상 "순수하게 말하고 웃었던" 지난 하늘에서 "맑아졌어". "슬픔을 몰랐기" 때문에, "걱정"을 몰랐기 때문에: "어린 새처럼 순수하게 말하고 웃었던/ 아침 이슬방울처럼 맑았던/ 그날 당신은 슬픔을 몰랐고/ 그날 당신은 앉아서 시를 읽는 법을 몰랐고, 꽃을 바라보며 백일몽을 꾸는 법을 몰랐고/ 거울을 들여다보며 걱정스러운 표정을 보지 못했지" ("모든 표정 뒤에는 봄 햇살의 색이 있다")...

이른 바람이 불고, 이슬방울이 맺힌 새벽이 있기에, 휘의 시는 언제나 "첫 만남처럼 눈물겹고"("봄꽃") "처음 쓴 시처럼 그리움이 가득하다"("말 속에 향기를 날리자")... 그렇다고 휘의 시에 삶의 모든 면에 대한 고민과 의심, 의문이 없다는 것은 아니지만, 전반적으로 맑은 웃음소리가 그의 시를 무엇보다도 "삶" 위로 끌어올렸다. "놓아버려, 삶을 놓아주고 싶어 / 웃음소리를 들으려고 고개를 들어, 멈춰라" ("놓아버려").

시는 풀과 같습니다. 풀은 왜 자라는지 모르지만 여전히 순수하게 푸르듯, 위이의 시는 아침 햇살 속에서도 순수하여 "아침 이슬로 반짝이며 태양을 맞이합니다"...

출처: https://hanoimoi.vn/nhung-giot-suong-ban-mai-tinh-khiet-724426.html

![[답변] 오래된 주택을 리모델링할 때 엘리베이터를 설치해야 할까요?](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/25/1764039191595_co-nen-lap-thang-may-cho-nha-cai-tao-cu-khong-04.jpeg)

댓글 (0)