|

| Chinas Wirtschaft dürfte im Jahr 2023 noch um 5 % wachsen – eine im internationalen Vergleich beeindruckende Wachstumsrate. (Quelle: Getty) |

Kürzlich veröffentlichte das Nachrichtennetzwerk Project Syndicate eine Analyse von Professor Yang Yao vom China Economic Research Center der Peking-Universität.

Laut diesem Professor war Chinas Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2023 enttäuschend, so sehr, dass einige Beobachter behaupteten, das Land habe seinen Wachstumshöhepunkt überschritten und befinde sich nun in einer Abwärtsspirale. Es sei jedoch noch zu früh, die Widerstandsfähigkeit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auszuschließen.

Beeindruckendes Wachstum

Anfang 2023 weckte die Aufhebung der „Null-Covid“-Beschränkungen in China Optimismus, der sich in einem rasanten Anstieg des Konsums widerspiegelte. Doch das wirtschaftliche Bild hat sich deutlich eingetrübt: Im zweiten Quartal 2023 sanken die Exporte, die Einzelhandelsumsätze brachen ein, die Unternehmensgewinne fielen schwach aus, die Ausgaben der Kommunalverwaltungen wurden gekürzt und der Immobiliensektor schwächelte.

Das Vertrauen der inländischen Wirtschaft ist auf einem Tiefpunkt angelangt, und ausländische Unternehmen sind besorgt. Im November 2023 verzeichnete China erstmals negative Netto-Direktinvestitionen aus dem Ausland.

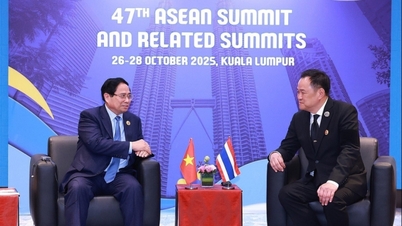

Professor Yang Yao sagte jedoch, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Jahr 2023 voraussichtlich immer noch eine Wachstumsrate von 5 % erreichen werde – ein beeindruckender Anstieg nach internationalen Maßstäben.

Wichtiger noch, so die Einschätzung des Professors, habe Chinas Wirtschaft noch viel „Kraftstoff im Tank“: Rekordhohe Sparquoten bedeuten, dass das Land Zugang zu günstigen Finanzmitteln für Investitionen und Innovationen hat.

China investiert massiv in Technologien wie erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und künstliche Intelligenz – allesamt Faktoren, die die Weltwirtschaft für die kommenden Jahrzehnte prägen werden.

Das Land baut zudem seine Kompetenzen in Zukunftstechnologien wie Kernfusion, Quantencomputing, Quantenkommunikation und photonischen Halbleitern aus. Diese Strategie kann funktionieren, wie die wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten vieler Länder, beispielsweise Japans in den 1970er und 1980er Jahren, belegen.

China sieht sich jedoch auch mit Gegenwind für sein Wachstum konfrontiert. Geopolitische Spannungen, insbesondere die von den USA angeführten Bemühungen zur Entkopplung der chinesischen Wirtschaft, bremsen die ausländischen Direktinvestitionen und veranlassen Unternehmen zur Diversifizierung ihrer Produktion.

Statt den Markt ganz zu verlassen, entscheiden sich viele ausländische Unternehmen für eine „China+1“-Strategie: Sie eröffnen neue Produktionsstätten in Drittländern und führen ihre Geschäfte in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt fort.

Der Grund ist einfach. Der chinesische Markt trägt 30 % zur globalen Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe bei, was dem kombinierten Anteil von Deutschland, Japan und den USA entspricht. Daher bietet das Land Unternehmen nach wie vor einen besonders großen Kostenvorteil.

Durch die zusätzlichen Kapazitäten wird Chinas Fertigungssektor weiter florieren. Tatsächlich ist das letztendliche Ziel der US-amerikanischen Entkopplungsbemühungen, die chinesische Fertigungskapazität ins Ausland zu verlagern – und zwar in einem Ausmaß, das Japan seit den 1980er Jahren bereits getan hat.

Ebenso wird der negative Einfluss demografischer Trends auf das langfristige Wachstum übertrieben dargestellt. Zwar altert und schrumpft die chinesische Bevölkerung, doch da KI die Automatisierung in immer mehr Sektoren vorantreiben kann, wird die Produktivität steigen und der Bedarf an Arbeitskräften sinken.

Zusammen mit Verbesserungen im Bildungswesen würde dies den Rückgang der Arbeitskräfte mehr als ausgleichen und sogar das gegenteilige Problem eines Mangels an Arbeitsplätzen schaffen.

|

| Das zentrale Geschäftsviertel von Shenzhen, China. (Quelle: China Daily) |

Neue Entwicklungstreiber

Nach Einschätzung des China Commentary Network aus Hongkong wird die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im nächsten Jahr ihr Wirtschaftswachstumsziel von 4,5 % voraussichtlich problemlos erreichen.

China steht jedoch weiterhin vor großen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Zum einen ist das Welthandelssystem derzeit fragmentiert und durch regionale Freihandelszonen in verschiedene Teile zersplittert.

Man kann sagen, dass es sich hierbei um die Anwendung neuer Methoden handelt, um die Entwicklung des internationalen Handels durch Handelsprotektionismus einzuschränken.

Andererseits verschlechtert sich das internationale Umfeld weiter, und zunehmend ernste und komplexe geopolitische Beziehungen werden die Entwicklung des Welthandels zusätzlich behindern. Daher muss sich das Land auf wirksame Präventionsmaßnahmen und die Erstellung eines wissenschaftlichen Entwicklungsplans konzentrieren und dabei folgende Kernaufgaben in den Fokus rücken:

Zunächst gilt es, dem heimischen Markt treu zu bleiben und ihn zu einem großen, einheitlichen Binnenmarkt auszubauen. China ist nicht nur ein bevölkerungsreiches Land, sondern auch ein riesiger Konsummarkt. Die erfolgreiche Befriedigung der Konsumbedürfnisse der Bevölkerung kann das nachhaltige Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt fördern.

Zweitens: Starke Exporte sind unerlässlich, dürfen aber keinesfalls einseitig sein und müssen sich auf die Verbesserung der Produkte konzentrieren. Derzeit entwickelt sich der Export von Elektrofahrzeugen aller Art zu einem vielversprechenden Wachstumstreiber im chinesischen Außenhandel.

Die Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie folgt jedoch ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Steigen die Grenzkosten (Gesamtkosten für die Herstellung des Produkts) der Hauptkomponenten von Elektrofahrzeugen immer weiter, während der Grenznutzen immer weiter sinkt, stößt die Entwicklung auf einen „Engpasseffekt“ (Stagnation und Schrumpfung).

Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt in der Nutzung wissenschaftlicher und technologischer Innovationen, um die Produktionskosten von Batterien und anderen wichtigen Komponenten von Elektrofahrzeugen drastisch zu senken. Gleichzeitig müssen praxisorientiertere und effektivere Maßnahmen ergriffen und neue Triebkräfte für die Weiterentwicklung erschlossen werden.

Mit der rasanten Entwicklung der Gasindustrie etablieren sich Wasserstoff und Methan zunehmend als neue Energiequellen. Im weiteren Sinne ist Kohlendioxid kein Schadstoff, der die Klimaerwärmung verursacht, sondern eine neue, erneuerbare Energiequelle.

Das China Comment Network aus Hongkong erklärte: „Wenn diese Gase gut genutzt und eine neue Gasindustrie geschaffen wird, erhält Chinas Wirtschaft einen neuen Entwicklungsmotor. Photovoltaik (Solarenergie) ist keine neue Technologie, und das Land hat zudem viel Erfahrung in der Herstellung von Anlagen für diesen Bereich gesammelt.“

Quelle

![[Foto] Überschwemmung auf der rechten Seite des Tores, Eingang zur Zitadelle von Hue](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761660788143_ndo_br_gen-h-z7165069467254-74c71c36d0cb396744b678cec80552f0-2-jpg.webp)

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitete ein Treffen, um Lösungen zur Bewältigung der Folgen der Überschwemmungen in den zentralen Provinzen zu erörtern.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761716305524_dsc-7735-jpg.webp)

![[Foto] Hue: Einblick in die Küche, die täglich Tausende von Mahlzeiten an Menschen in überschwemmten Gebieten spendet](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761738508516_bepcomhue-jpg.webp)

![[Infografik] Vietnams sozioökonomische Lage in 5 Jahren 2021–2025: Beeindruckende Zahlen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761730747150_anh-man-hinh-2025-10-29-luc-16-38-55.png)

![[Live] Konzert Ha Long 2025: "Heritage Spirit - Brightening the Future"](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761743605124_g-anh-sang-am-thanh-hoanh-trang-cua-chuong-trinh-mang-den-trai-nghiem-dang-nho-cho-du-khach-22450328-17617424836781829598445-93-0-733-1024-crop-1761742492749383512980.jpeg)

Kommentar (0)