Viele glauben, dass die Idee für den „Männer-Männer-Stimme“-Trend von einem Videoclip stammt, in dem ein Mädchen aus einer ethnischen Minderheit in der Kinh-Sprache mit einer besonderen Betonung von ihren Schwierigkeiten bei der Arbeit in einem Industriegebiet der Stadt berichtet. Das Mädchen sagte, sie sei schlecht behandelt worden und würde lieber zu Hause bleiben und „saure Männer, Männer essen“.

Der Videoclip wurde schnell zum Trend auf TikTok, doch die Reaktion der Menge ist bemerkenswert: Anstatt Mitgefühl für eine junge Arbeiterin zu zeigen, die Ungerechtigkeit und Diskriminierung ausgesetzt ist, imitierten sie gemeinsam ihre Stimme, fügten „alberne“ Ausdrücke hinzu, übertrieben die Betonung und erstellten so eine Reihe humorvoller Parodievideos. So entstand der „Trend“, „Männerstimmen“ zu imitieren.

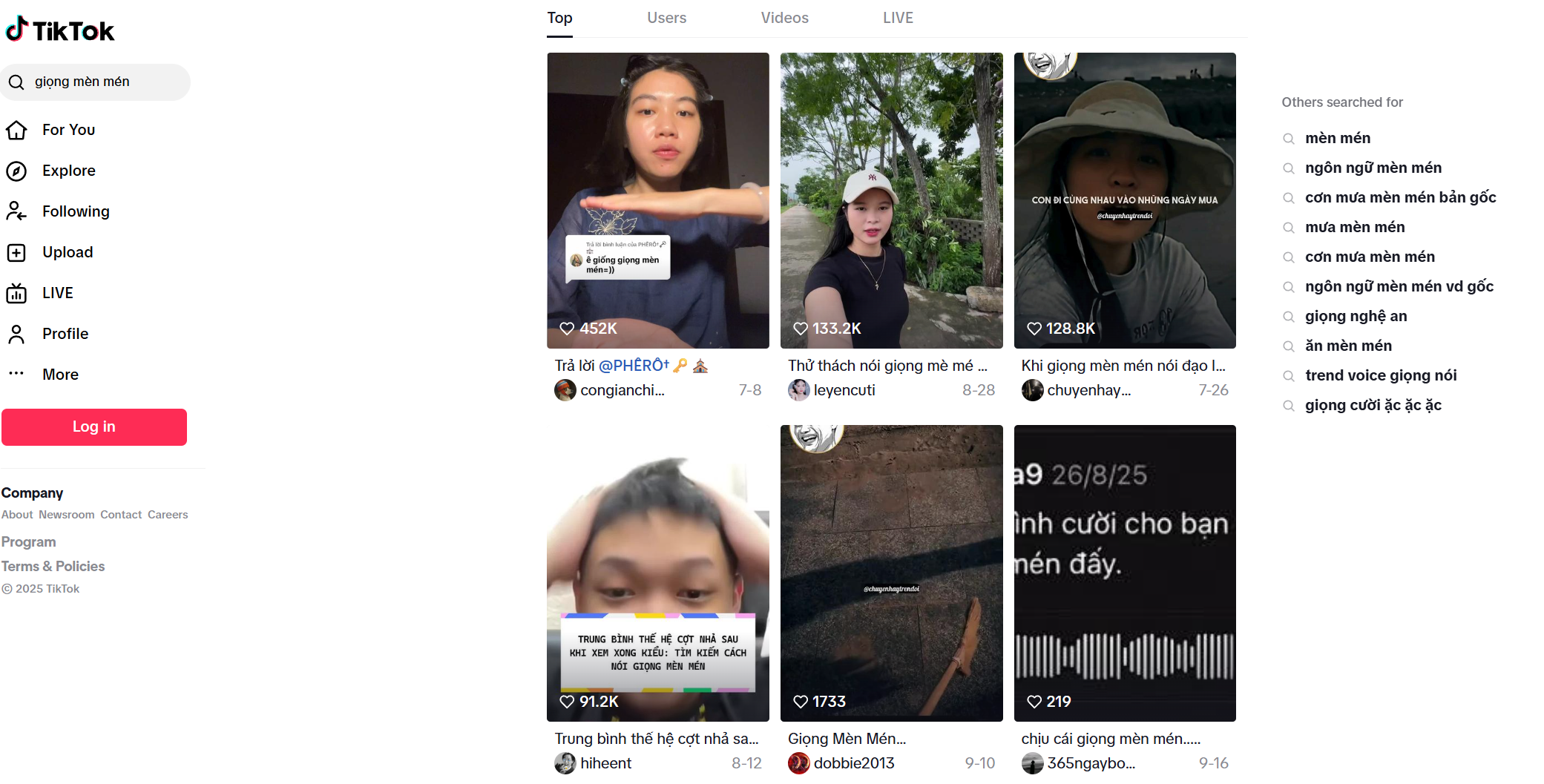

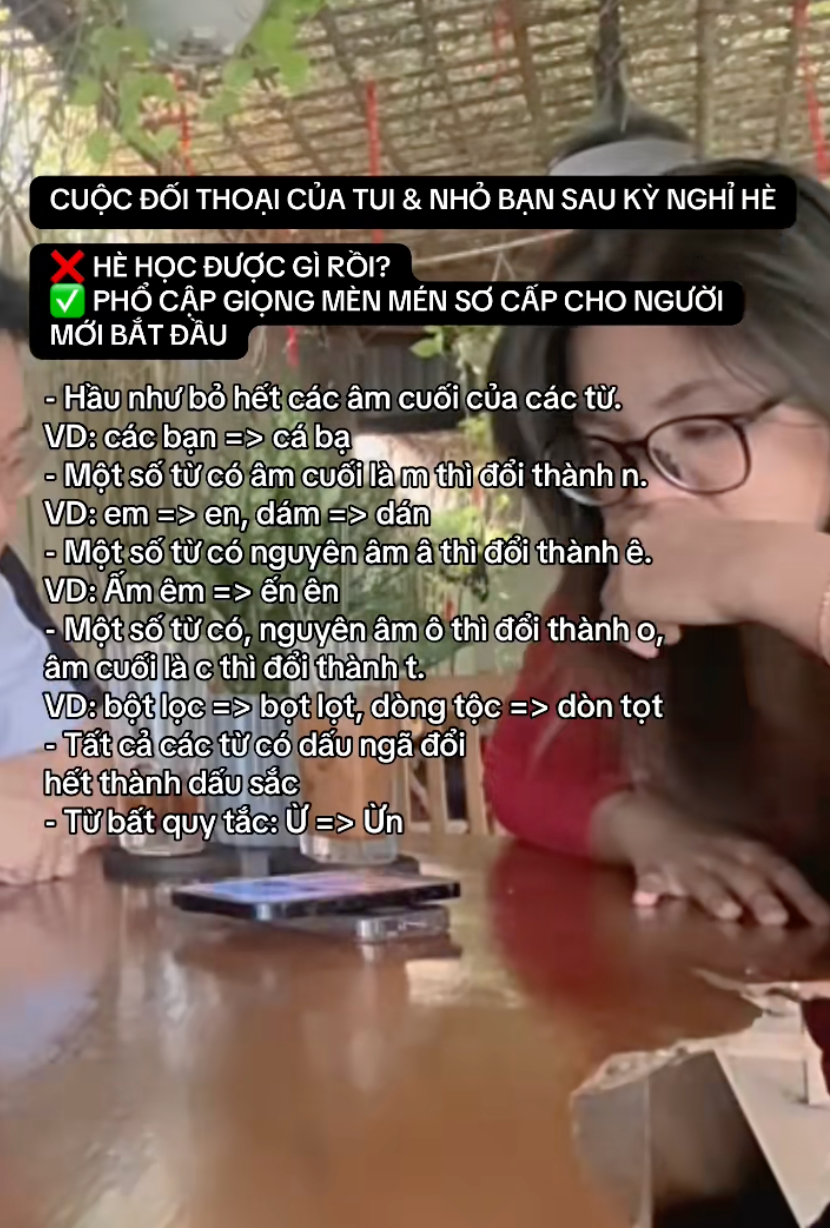

Auf TikTok, Facebook, YouTube ... gibt es Tausende von Videoclips mit der „Männerstimme“ und allen möglichen Arten der „Inhaltserstellung“: Sprech-Challenge mit der „Männerstimme“, Singen mit der „Männerstimme“, Popularisierung der elementaren „Männerstimme“ für Anfänger, 9.0-Sprechtest mit der „Männerstimme“, Unterrichten von Ausländern im Sprechen mit der „Männerstimme“ ...

Die meisten Teilnehmer vertraten die Position der Mehrheit und lachten über Unterschiede, ohne zu merken, dass sie damit zur Entstehung von Vorurteilen beitrugen. Dies ist kein lokales Phänomen, sondern Beweis für einen Mechanismus sprachlicher Macht: Die Stimme der dominanten Gruppe wird zur Norm, während die Stimme der Minderheit leicht zum Gespött gemacht wird.

Dieses Phänomen ist nicht neu, wenn man es in einem größeren Kontext betrachtet: Von Comedy-Bühnen über Dramen bis hin zu Videoclip-Produkten im Internet ist das Publikum schon oft Zeuge geworden, wie ethnische Minderheiten durch eine ungeschickte Ausdrucksweise, „ungewöhnliche“ Kleidung und „naives“ Verhalten dargestellt werden.

Auch viele Social-Media-Content-Ersteller verfolgen diesen Ansatz, indem sie Bräuche und Sprache als Mittel zum Lachen nutzen. Ein typisches Beispiel, das öffentliche Empörung hervorrief, ist der Fall des YouTube-Kanals A Hy TV mit zahlreichen Sketchen, die als diffamierend und die Ehre und Würde ethnischer Minderheiten beleidigend gelten. Das Ethnische Komitee forderte daraufhin die Verwaltungsbehörde auf, dagegen vorzugehen. Im Grunde sind solche Produkte nicht nur „Unterhaltung“, sondern nutzen den kulturellen Ausdruck benachteiligter Gruppen im Austausch gegen Ansichten aus.

Die Aussprache ethnischer Minderheiten in der gemeinsamen Sprache ist das Ergebnis einer Geschichte des Sprachkontakts, eines einzigartigen phonemischen Systems, unterschiedlicher Rhythmen und Töne; sie zeugt von Zweisprachigkeit und der Fähigkeit zur Anpassung an die Sprache, nicht von mangelndem Verständnis. Das Nachahmen von Akzenten, das Verzerren von Tönen oder die Trennung eines einheimischen Substantivs (z. B. „men men“) von seiner ursprünglichen Bedeutung, um es in ein abwertendes Adjektiv zu verwandeln, ist ein Prozess der Sprachtransformation mit dem Ziel, das Subjekt herabzuwürdigen. Aus einer breiteren Perspektive ist dieses Verhalten Ausdruck einer akzentbedingten Diskriminierung, die bei der nachgeahmten Person zu Diskriminierungsgefühlen und psychischen Traumata führt, sie an Selbstvertrauen verliert und sogar ihre Berufschancen und ihre Ausbildung beeinträchtigt.

Die Folgen von Spott beschränken sich nicht nur auf persönliche Gefühle. Es besteht auch die Gefahr, die Stimme zu verlieren. Wenn die Stimme als Witz aufgefasst wird, besteht die Gefahr, dass viele Botschaften, die ethnische Minderheiten vermitteln möchten, leicht vom Gelächter der Menge übertönt werden. Redner werden nicht mehr ernsthaft angehört, den Zuhörern fehlt der Respekt zur Rücksichtnahme. Langfristig kann dies dazu führen, dass die jüngere Generation ethnischer Minderheiten versucht, ihre sprachliche Identität zu verbergen und sich zwingt, „standardmäßig“ zu sprechen, um Diskriminierung zu vermeiden. Die sprachliche Vielfalt läuft daher Gefahr, ausgelöscht zu werden, wenn charakteristische Töne und Rhythmen im Bemühen um Integration durch Assimilation allmählich verschwinden.

Auf sozialer Ebene vertieft Akzent-Shaming die Kluft zwischen „uns“ und „ihnen“. Angehörige der Mehrheit lachen unbesorgt über Unterschiede, während Minderheiten sich zusätzlich beschämt fühlen. Schlimmer noch: Im Zeitalter der sozialen Medien kann ein einziges Parodievideo viral gehen und Millionen von Aufrufen erzielen – schneller als jedes Gegenargument oder jede Aufklärungsarbeit. Verschwunden geglaubte Stereotype werden unter dem Deckmantel harmloser Unterhaltung wiederbelebt und reproduziert.

Was also sollten wir tun? Zunächst einmal müssen die Ersteller von Inhalten soziale und kulturelle Verantwortung übernehmen. Sie müssen verstehen, dass Lachen nicht auf der Herabwürdigung anderer beruht. Es gibt viele Möglichkeiten, Menschen zum Lachen zu bringen und gleichzeitig zivilisiert und menschlich zu bleiben. Darüber hinaus müssen die Verwaltungsbehörden Fälle, in denen ethnische und kulturelle Merkmale ausgenutzt werden, um andere zu diffamieren, herabzusetzen und lächerlich zu machen, entschlossen angehen. Gleichzeitig müssen Presse und Medien proaktiv positive Geschichten verbreiten und den Wert sprachlicher und kultureller Vielfalt betonen. Vor allem müssen ethnischen Minderheiten die Möglichkeit gegeben werden, ihre Meinung zu äußern, ihre Geschichten mit ihrer eigenen Stimme zu erzählen und respektvoll angehört zu werden.

Die Stimme ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch lebendiges Erbe einer Gemeinschaft. Sie trägt Geschichte, Erinnerung, Wissen und Stolz. Diese Stimme zum Gespött zu machen, ist nicht nur eine Beleidigung des Einzelnen, sondern einer ganzen Kultur. Die Verurteilung dieser Spotts ist keine übertriebene Härte, sondern ein notwendiger Schritt zum Aufbau einer gerechten Gesellschaft, die Vielfalt respektiert. Nur wenn ein Land allen Stimmen zuhört und sie wertschätzt, kann es wahrhaft reich an Kultur sein und einen höflichen Umgang miteinander fördern.

Quelle: https://baonghean.vn/gieu-nhai-giong-noi-thieu-so-tren-mang-xa-hoi-van-nan-van-hoa-10308708.html

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh trifft sich mit dem südafrikanischen Präsidenten Matamela Cyril Ramaphosa](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/23/1761226081024_dsc-9845-jpg.webp)

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet Sitzung zu Eisenbahnprojekten](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/23/1761206277171_dsc-9703-jpg.webp)

![[Foto] Präsident Luong Cuong führt Gespräche mit dem südafrikanischen Präsidenten Matamela Cyril Ramaphosa](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/23/1761221878741_ndo_br_1-8416-jpg.webp)

Kommentar (0)