(VHQN) – Der berühmte französische Sanskrit-Gelehrte Abel Bergaigne war der Initiator der Erforschung der Cham-Inschriften ab Ende des 19. Jahrhunderts. Seine ersten Studien und Übersetzungen von Cham-Inschriften wurden 1893 veröffentlicht, erwähnten jedoch nur Inschriften in Sanskrit.

Zwei Jahre zuvor hatte ein anderer berühmter Gelehrter, Étienne Aymonier, eine Abhandlung mit dem Titel „Erste Studie der Tcham (Cham)-Inschriften“ verfasst, in der er ausschließlich Inschriften erwähnte, die in der Muttersprache des Cham-Volkes, nämlich Cham, verfasst waren.

Lange Reise der Forschung

In den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts machte das Studium der Sanskrit- und Cham-Inschriften große Fortschritte, dank der Bemühungen von George Cœdès, Édouard Huber und insbesondere Louis Finot, drei Mitgliedern der französischen École Française d'Extrême-Orient (EFEO).

Im Jahr 1906 setzte ein anderer Professor der Pariser Universität, Antoine Cabaton, diese anspruchsvolle Arbeit fort. Obwohl er nur wenige Studien zu Cham-Inschriften veröffentlichte, leistete er zusammen mit Étienne Aymonier einen wichtigen Beitrag zur Zusammenstellung eines modernen Cham-Wörterbuchs.

Ebenfalls im frühen 20. Jahrhundert stellte Cœdès einen sogenannten „Generalkatalog“ der Champa-Inschriften (einschließlich Sanskrit und Cham) zusammen. Jede Inschrift wurde durch arabische Ziffern (1, 2, 3…) bezeichnet, die mit dem Buchstaben „C“ (C = Campā) begannen.

Unter jedem Symbol finden sich nützliche Informationen wie: Fundort, aktueller Aufbewahrungsort (falls die Inschrift nach dem Fund an einen anderen Ort verlegt wurde), Sprache der Inschrift: Sanskrit oder Cham, Datum, Möglichkeit der Reproduktion in öffentlichen Bibliotheken, Referenzquellen. Dies ist quasi ein „literarisches“ Verzeichnis für alle, die Cham-Inschriften studieren möchten.

Die erste Ausgabe dieses Werkes mit 118 Einträgen erschien 1908, die zweite Ausgabe mit 170 Einträgen 1923. Die Anhänge wurden 1937 mit 196 Einträgen veröffentlicht, in der Ausgabe von 1942 wurden sie jedoch auf 200 Einträge erweitert. Die Liste wurde danach aufgegeben; Jahrzehnte vergingen ohne nennenswerte Aufzeichnungen über neu entdeckte Inschriften.

Nachdem die Wissenschaftler der EFEO in den 1920er und 1930er Jahren Veröffentlichungen über die Epigraphik der Cham veröffentlicht hatten, kam die epigraphische Forschung bei der EFEO und anderswo aufgrund des Zweiten Weltkriegs und des darauf folgenden Unabhängigkeitskampfes des vietnamesischen Volkes völlig zum Erliegen.

Zu dieser Zeit wurde dem Studium der Sanskrit-Inschriften mehr Aufmerksamkeit geschenkt und es wurden daher größere Fortschritte erzielt als beim Studium der Cham-Inschriften.

Trotz erheblicher Wissenslücken über die Cham-Inschriften wurden im 20. Jahrhundert zahlreiche kunsthistorische undpolitikgeschichtliche Werke veröffentlicht, deren Inhalt größtenteils auf diesen veröffentlichten Inschriftenmaterialien beruhte und bis heute von der Wissenschaft konsultiert und verwendet wird.

Es muss betont werden, dass den Autoren dieser Werke nicht bewusst war, dass der Verweis auf Cham-Inschriften auf unvollständigen Daten beruhte. Und selbst wenn ihnen dieser Mangel bis zu einem gewissen Grad bewusst gewesen wäre, wäre dieses Bewusstsein in den nachfolgenden Forschergenerationen völlig verloren gegangen.

Hinweise zu Charakteren und Sprache

Glücklicherweise unterstützte die Ecole Française d’Extrême-Orient in Paris auch im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts die Sammlung und Übersetzung von Cham-Inschriften. Dieses Projekt mit dem Titel „Études du corpus des inscriptions du Campa III (ECIC III)“ (Studien zur Sammlung der Champa-Inschriften III (ECIC III)) wurde von Prof. Arlo Griffiths, einem renommierten Experten für südostasiatische Inschriften, und seinen Kollegen geleitet.

Sie überprüften die Übersetzungen der Wissenschaftlergeneration der 1930er Jahre erneut, darunter viele unveröffentlichte und kürzlich entdeckte Inschriften. Sie überprüften auch frühere Übersetzungen, korrigierten Lesefehler und verbesserten den Wortlaut älterer Texte.

Die erste Veröffentlichung dieses Projekts war „Champa-Inschriften im Da Nang Museum für Cham-Skulptur“, die 2012 auf Vietnamesisch und Englisch erschien. Für diese Arbeit wurden die meisten Inschriften des Museums, darunter intakte Stelen und Fragmente, sorgfältig ins Englische übersetzt und mit Anmerkungen versehen und anschließend ins Vietnamesische übersetzt.

Bei der Untersuchung von Cham-Inschriften müssen Wissenschaftler zwischen Schriftsystem und Sprache unterscheiden. Die beiden im Champa-Königreich gebräuchlichen Schriftsprachen waren Sanskrit und Alt-Cham, doch für beide Sprachen wurde nur ein Schriftsystem verwendet.

Wie bei den meisten antiken Zivilisationen Südostasiens begann die Geschichte der Cham-Inschriften mit Texten in Sanskrit, verfasst in einer aus Indien stammenden Schrift. Diese Schrift besaß ein Alphabet, das im 3. Jahrhundert v. Chr. unter der Herrschaft von König Aśoka (A Dục Vương), der über Nordindien herrschte, entstand und „brāhmī lipi“ genannt wurde. Dies bedeutet „das Schriftsystem (lipi) Brahmas“, benannt nach dem Gott des Wissens Brahma.

Mehrere Jahrhunderte nach ihrer Entstehung entwickelte sich die Brahmi-Schrift zu zwei verschiedenen Formen, die in Nord- und Südindien verwendet wurden: Nord-Brahmi und Süd-Brahmi. Wissenschaftlern zufolge ist die Süd-Brahmi-Schrift die vorherrschende Schrift in Südostasien.

Inschriften dienten nicht nur irdischen, sondern auch übernatürlichen Zwecken. In den meisten Fällen stellten sie auch die Anwesenheit von Königen dar.

Wir können erkennen, dass der Unterschied in der Verwendung von Sanskrit und Cham den säkularen Charakter eines Textes oder eines Teils davon widerspiegelt: Je mehr es um das Ewige geht – den Ruhm der Könige und die Macht der Götter –, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sanskrit verwendet wird. Wenn es jedoch um die Bedürfnisse des gesellschaftlichen Lebens geht, wird eher Cham verwendet.

Erste Gedanken zum Naturschutz

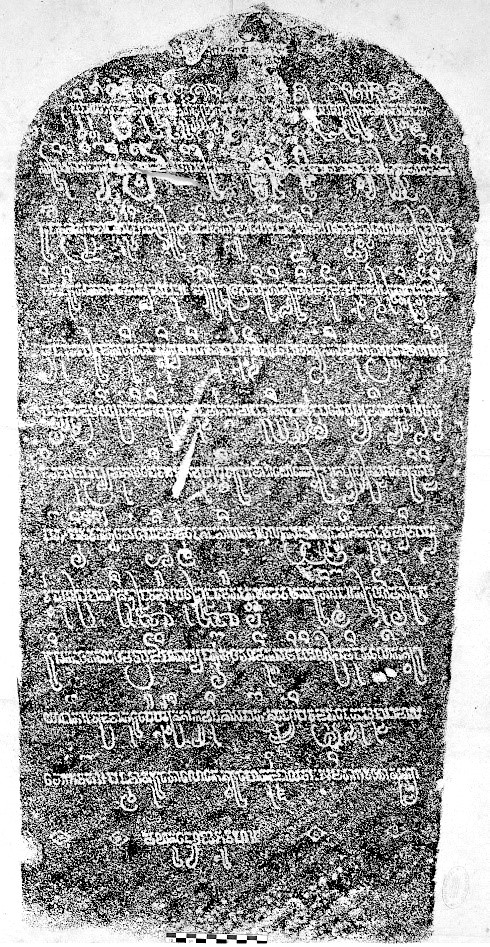

Die meisten der gesammelten Cham-Inschriften stammen aus My Son, einige aus anderen Orten in Quang Nam und Da Nang. In dieser Sammlung finden sich berühmte Inschriften mit reichem Inhalt und eindeutiger Datierung, wie beispielsweise die My Son-Stelen, die vom 4. und 5. Jahrhundert bis ins 13. Jahrhundert kontinuierlich über die Dynastien hinweg errichtet wurden.

Die buddhistischen Inschriften von Dong Duong (875) und An Thai (902) sind äußerst wertvolle Quellen, um die einzigartigen Gedanken der Champa und des südostasiatischen Buddhismus kennenzulernen. Die Erhaltung der Cham-Inschriften ist dringend erforderlich, da sie wertvolle und authentische Zeugnisse der Geschichte des Champa-Königreichs im Allgemeinen und des alten Quang darstellen.

Besonders in Quang Nam, einem der Fundorte vieler bedeutender Inschriften, ist der Erhalt dieses Kulturerbes umso dringlicher. In naher Zukunft bedarf es langfristiger Projekte zur Sammlung der gravierten Kopien der Inschriften, die noch heute in Relikten wie Khuong My, Chien Dan, Huong Que, Dong Duong, Bang An usw. aufbewahrt werden oder im Nationalen Geschichtsmuseum in Hanoi und im Museum für Cham-Skulpturen in Da Nang aufbewahrt werden.

Darüber hinaus können Sie sich an die Bibliothek der École Française d’Extrême-Orient in Paris wenden, wo die meisten Cham-Inschriften aufbewahrt werden, um Kopien anzufordern. Die gesammelten Inschriften sollen nicht nur in der Quang Nam-Bibliothek aufbewahrt und bereitgestellt, sondern auch im Quang Nam Museum und im My Son Museum ausgestellt werden, um bedürftigen Besuchern zu helfen und zukünftigen Generationen eine Einführung und Ausbildung zu bieten, damit sie weiter lernen und forschen können.

[Anzeige_2]

Quelle

Kommentar (0)