La confrontation tarifaire entre les États-Unis et leurs voisins comme le Canada et le Mexique, ainsi que leurs rivaux comme la Chine, s'est intensifiée comme jamais et pourrait mener à une « guerre économique mondiale ».

Évolutions et réactions de différents pays

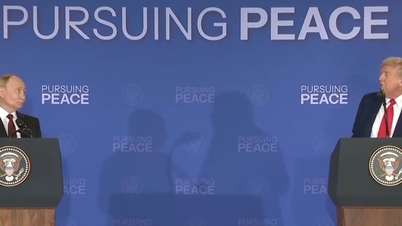

Le 4 mars, le monde a été témoin d'un nouveau tournant tendu dans les relations commerciales lorsque le président américain Donald Trump a officiellement imposé un droit de douane de 25 % sur la plupart des marchandises importées du Canada et du Mexique après un report de 30 jours, tout en augmentant les droits de douane sur les produits chinois de 10 % à 20 %.

En guise de riposte cinglante, les trois pays ont annoncé des mesures de rétorsion contre les États-Unis, rapprochant plus que jamais le risque d'une véritable guerre commerciale.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a immédiatement annoncé des droits de douane de représailles de 25 % sur 30 milliards de dollars canadiens (20,7 milliards de dollars américains) de marchandises américaines à compter du 4 mars, avec l'intention de les étendre à 155 milliards de dollars canadiens (107 milliards de dollars américains) dans les 21 jours.

La liste des produits touchés comprend la bière, le vin, le café, les articles ménagers, les vêtements, les chaussures, les motos, les cosmétiques et bien d'autres. Trudeau a qualifié cette mesure de « guerre économique » déclenchée par les États-Unis, soulignant l'interdépendance des chaînes d'approvisionnement nord-américaines, notamment dans le secteur automobile. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a même menacé de couper l'électricité dans les États du nord des États-Unis.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les tarifs douaniers canadiens resteraient en vigueur jusqu'à ce que les États-Unis annulent leurs mesures commerciales. Autrement, le gouvernement canadien discutera avec les autorités locales de la possibilité de mettre en œuvre des mesures non tarifaires.

Concernant le Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum a déclaré que les droits de douane de rétorsion seraient annoncés ce dimanche. Selon Bloomberg , le Mexique aurait des « plans B, C et D », sans donner plus de précisions.

Pékin a immédiatement annoncé des mesures de rétorsion, imposant des droits de douane supplémentaires de 10 à 15 % sur un certain nombre de produits américains à compter du 10 mars, notamment le soja, le bœuf, le porc, les fruits de mer, les légumes, le blé, le maïs, le coton, etc. Le ministère chinois du Commerce a ajouté 15 entreprises américaines supplémentaires à sa liste de restrictions à l'exportation.

La Chine, le Canada et le Mexique représentent près de 50 % du commerce américain. La guerre commerciale a engendré une spirale de tensions sans précédent. Les politiques de Trump mettent à mal un ordre économique mondial déjà fragilisé par la pandémie et les conflits géopolitiques.

Le risque d'une guerre commerciale et d'une confrontation économique à grande échelle.

Les droits de douane imposés par Washington et les mesures de rétorsion de la Chine, du Canada et du Mexique vont-ils dégénérer en une véritable guerre commerciale à l'échelle mondiale ?

La réponse dépend de trois facteurs : le degré d’escalade entre les parties, la réaction en chaîne des autres économies et la capacité des États-Unis à contrôler les conséquences.

À court terme, le risque d'une escalade de la guerre commerciale est très élevé. Trump a déjà averti qu'il augmenterait les droits de douane en cas de représailles de la part des pays. Il s'agit d'une tactique qu'il a déjà employée lors de son premier mandat.

Les économies du Canada et du Mexique sont fortement dépendantes des États-Unis, leurs exportations vers ce pays représentant respectivement 75 % et plus de 80 % de la valeur totale de leurs exportations. Il est peu probable que ces deux pays fassent des concessions totales, mais ils ne peuvent pas non plus supporter un conflit prolongé en raison des dommages potentiellement considérables.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique, pays voisins, entretiennent des liens économiques étroits. Par conséquent, une hausse des droits de douane peut entraîner une forte inflation, préjudiciable aux trois pays.

Quant à la Chine, Pékin pourrait riposter par des mesures plus drastiques, comme la restriction des exportations de matières stratégiques, ce qui placerait les États-Unis et leurs alliés dans une situation délicate. Si Trump réagit en imposant des droits de douane de 60 %, comme il l'a menacé durant sa campagne, le cycle de représailles deviendrait incontrôlable.

Les investisseurs craignent un effet domino mondial. L'Union européenne (UE) suit de près les initiatives américaines. Début février, Trump a même affirmé que l'UE avait été créée pour saper l'influence des États-Unis et a menacé d'imposer un droit de douane de 25 % sur toutes les importations en provenance du bloc. Lors de son premier mandat, il avait déjà imposé un droit de douane de 25 % sur les importations d'acier européen et de 10 % sur celles d'aluminium. L'UE avait alors pris des mesures de rétorsion.

De plus, si lors de son second mandat, Trump impose un droit de douane de 25 % à l'UE et fait face à des représailles, la guerre commerciale s'étendra à travers l'Atlantique, entraînant par la suite des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Inde dans un tourbillon qui remodèlera les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Si les principaux pays érigent simultanément des barrières commerciales, le système économique mondialisé – déjà ébranlé par la pandémie de Covid-19, le conflit ukrainien et l’instabilité au Moyen-Orient – pourrait s’effondrer.

Actuellement, les observateurs sont attentifs à la manière dont l'administration de Donald Trump maîtrise la situation. La Maison Blanche semble parier sur le fait que la position économique supérieure des États-Unis peut contraindre ses rivaux à faire des concessions.

Cependant, l'histoire montre que les guerres commerciales entraînent souvent des difficultés économiques pour les pays participants en raison de la flambée des prix des matières premières, ce qui exerce une pression sur les consommateurs et perturbe les chaînes d'approvisionnement.

Trump lui-même a admis que « le peuple américain peut supporter des difficultés à court terme ». Trump a-t-il donc la patience et les ressources nécessaires pour maintenir ce jeu ?

Dans le pire des cas, la guerre commerciale pourrait s'étendre au-delà des droits de douane pour inclure des mesures non tarifaires telles que des embargos technologiques, des restrictions sur les investissements ou la manipulation des devises.

En effet, la Chine a déjà interdit l'exportation de plusieurs technologies de traitement des terres rares. Le Canada a également menacé de couper l'électricité, et le Mexique pourrait utiliser des produits agricoles pour faire pression sur les États agricoles américains.

Si d'autres pays se joignent à eux, de l'UE aux BRICS, le monde pourrait se scinder en blocs économiques rivaux, ravivant le spectre de la Grande Dépression des années 1930, lorsque la loi Smoot-Hawley sur les tarifs douaniers avait contribué à déclencher des guerres commerciales mondiales.

Il est clair que le risque d'une guerre commerciale généralisée est bien réel et atteint un niveau sans précédent depuis dix ans. Si Trump et ses adversaires privilégient le dialogue à l'escalade, les dégâts pourraient être limités. Cependant, avec leur position intransigeante actuelle, le monde est au bord du précipice, entre conflits économiques localisés et guerre commerciale mondiale sans vainqueur. Les prochaines actions de chaque camp seront déterminantes.

Source : https://vietnamnet.vn/canada-mexico-trung-quoc-ap-thue-tra-dua-my-no-ra-thuong-chien-toan-cau-2377465.html

![[Image] Le parcours coloré de l'innovation au Vietnam](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F14%2F1765703036409_image-1.jpeg&w=3840&q=75)

![[Image] Le parcours coloré de l'innovation au Vietnam](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/14/1765703036409_image-1.jpeg)

Comment (0)