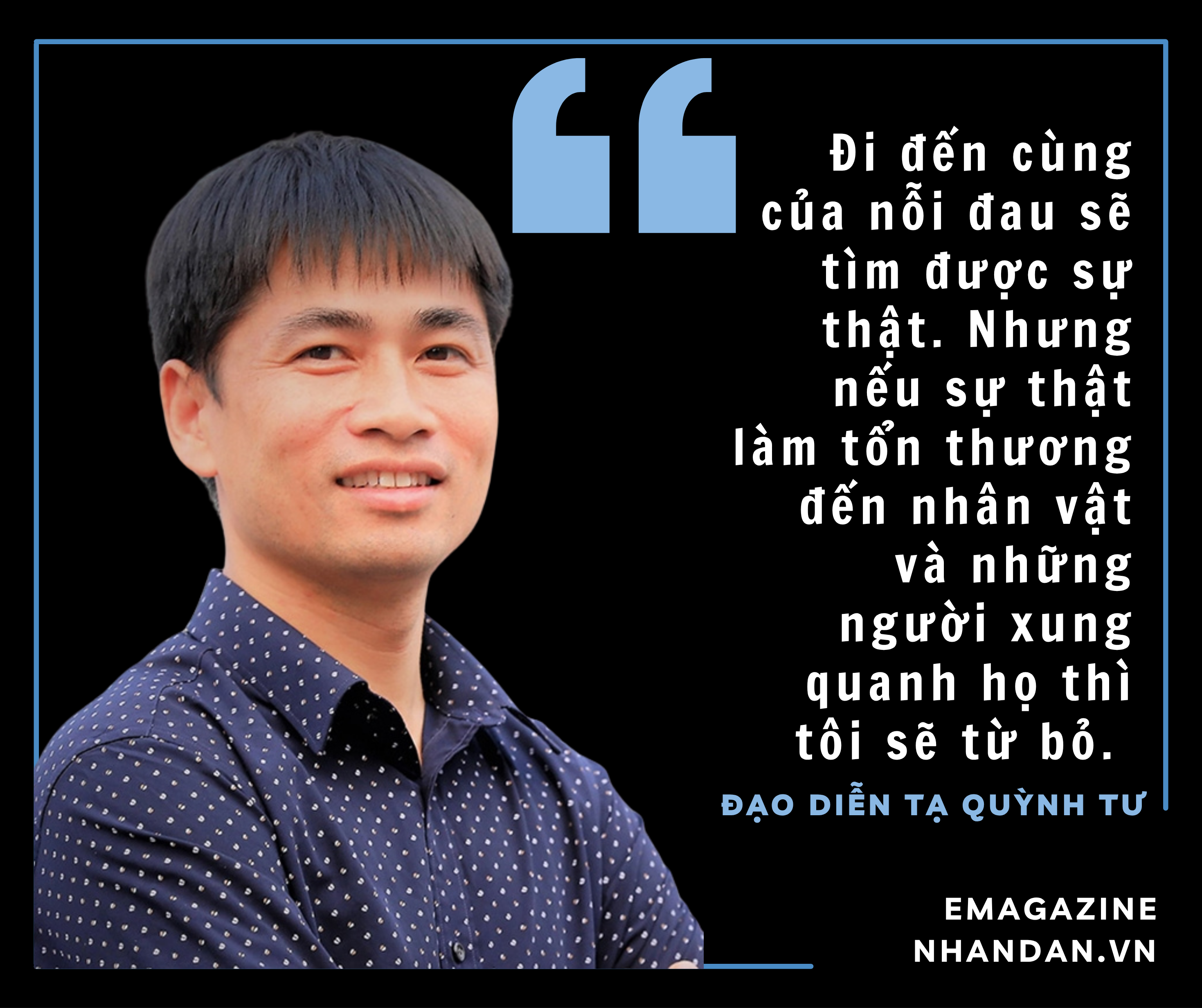

Ayant marqué de son empreinte le public et les professionnels avec de nombreuses œuvres remarquables telles que « Deux Enfants », « Terre Promise », « Instable », « Frontière »… Ta Quynh Tu a choisi sa propre voie. Ses films, dépourvus de tout commentaire, s’attachent à explorer le destin et la vie des personnes malheureuses et vulnérables.

Ayant eu l'opportunité de rencontrer le réalisateur et artiste émérite Ta Quynh Tu à l'approche du centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, nous en avons appris davantage sur son histoire personnelle, sa carrière et ses précieux souvenirs de cinéma.

Ta Quynh Tu (chemise blanche, à droite) travaille au centre de lutte contre l'épidémie de Covid-19 à Hô Chi Minh -Ville.

Le sujet revient parfois dans... les rêves

PV : Quand on évoque le nom de Ta Quynh Tu, beaucoup pensent immédiatement à son rôle de réalisateur, scénariste et cadreur. Comment êtes-vous arrivé à la télévision et aux documentaires ?

Le réalisateur Ta Quynh Tu : J'ai commencé comme caméraman. Mais pour vraiment comprendre pourquoi j'ai choisi cette carrière, il faut se souvenir de l'histoire d'un garçon paresseux et sans but précis. Mes parents, à l'époque, étaient déjà âgés et travaillaient dur comme ouvriers. Ils me disaient seulement que je devais travailler dur à l'école pour échapper à la pauvreté. Mes études, mes choix de carrière et mon avenir ne dépendaient que de moi.

Même si on me l'avait rappelé, j'étais toujours… trop paresseuse pour étudier ! Alors que mes amis s'inscrivaient avec enthousiasme au concours d'entrée à l'université, je ne savais pas quoi choisir, alors… je suis rentrée chez moi et j'ai aidé ma famille aux champs. Je n'avais pas encore fini de labourer le champ quand le soleil était déjà haut dans le ciel, et la chaleur devenait de plus en plus intense. Assise au milieu de cet immense champ, j'en ai pris conscience de l'immensité ! Si je ne trouvais pas de travail, j'allais certainement souffrir beaucoup plus tard ! Dès lors, j'ai pris la décision d'aller à l'université.

Un jour, en passant devant le parc Nghia Tan, je me suis arrêté et j'ai vu un réalisateur donner des instructions, mais le caméraman n'écoutait pas car l'angle de la caméra ne convenait pas. J'ai alors commencé à songer à apprendre le cinéma, dans l'espoir de maîtriser les angles de caméra et de résoudre rapidement les problèmes.

Réalisateur Ta Quynh Tu (à gauche).

J'ai commencé l'école quatre ans après mes camarades. Ma famille était pauvre. Après avoir obtenu mon diplôme de l'Académie de théâtre et de cinéma de Hanoï , je devais une somme importante, près de 100 millions de dongs.

En 2005, après avoir obtenu mon diplôme en cinématographie, il fallait généralement travailler 5 à 10 ans comme assistant caméraman avant de devenir caméraman principal. À cette époque, les opportunités étaient rares. Un jour, un ami, très occupé, m'a demandé de l'aider à filmer pour l'émission « Pour les pauvres » de la télévision vietnamienne. Voyant que je maîtrisais la prise de vue, une collègue m'a proposé de travailler avec elle. C'est ainsi que je travaille pour cette chaîne depuis.

PV : Combien de temps après votre arrivée à la station avez-vous réalisé votre premier documentaire ?

Réalisatrice Ta Quynh Tu : Durant mes cinq premières années à la chaîne, j’ai toujours caressé l’idée de devenir réalisatrice de documentaires ou de longs métrages. Sachant que la chaîne disposait d’un fonds documentaire très important, tandis que les services de production comptaient très peu de réalisateurs, j’ai postulé en juillet 2011 pour un poste de réalisatrice à VTV4.

À mon arrivée, j'étais très inquiet. J'étais constamment en proie à une angoisse permanente : comment faire un premier film marquant ? Après mûre réflexion, j'ai choisi de réaliser un film sur les gardiens du cimetière de Truong Son ( Quang Tri ), sur les histoires de ceux qui vivent parmi les morts.

Après avoir choisi le sujet, je me suis demandé : il me fallait trouver un angle nouveau. Un ami qui enseignait dans une école de journalisme m'a fait remarquer que l'image de l'arbre de la Bodhi n'avait jamais été exploitée. J'ai donc immédiatement repris l'expression « vitalité de la Bodhi » pour évoquer le dévouement et les vœux de ceux qui en prennent soin.

Pour réaliser « Bodhi Vitality », j’ai investi mes propres deniers dans une caméra. Si je me souviens bien, c’était une Canon 7D. À l’époque, presque personne autour de moi ne filmait avec une caméra.

Le point fort de cet appareil photo est de sublimer chaque scène. Comparé à une caméra vidéo, il excelle dans le flou d'arrière-plan et la mise en valeur des détails. De plus, il est très mobile, compact et pratique. Malgré ses limitations en termes de durée d'enregistrement et de son, j'ai persévéré, animé par le désir d'offrir au public une vision esthétique inédite.

Ainsi, lors du premier test, pour « Bodhi Vitality », environ un quart des images du film ont été tournées à la caméra. En revanche, pour « Breakwater », 100 % des images ont été tournées à la caméra.

Réalisateur Ta Quynh Tu

Réalisateur Ta Quynh Tu.

Plus tard, à chaque sortie d'un nouveau modèle d'appareil photo doté de fonctionnalités améliorées, je revendais l'ancien pour en acheter un nouveau. Ma famille m'a toujours soutenue et a toujours cru en mes décisions professionnelles, même lorsque j'ai dû financer moi-même des films comme « Deux Enfants ».

PV : Avez-vous des difficultés à trouver des sujets de documentaires ?

La metteuse en scène Ta Quynh Tu : Les sujets me viennent par hasard. Parfois, ils me viennent même en rêve !

Voici l'histoire. Après avoir vu le film « Deux Enfants », je rêvais souvent de deux mères qui prenaient leurs enfants pour des martyrs. J'ai toujours cru que ce n'était qu'un rêve. Mais finalement… c'est arrivé pour de vrai.

C’est alors qu’un collègue de la station de radio et de télévision de Quang Tri m’a envoyé une liste de 1 000 martyrs, avec toutes les informations nécessaires, mais sans famille pour les réclamer. Ma femme et moi avons immédiatement choisi un cas à Vinh Phuc pour mener des recherches et avons décidé de… réaliser un film.

Deux mères étaient assises près de la tombe, sans savoir si la personne qui y reposait était leur enfant ou non. - Photo : NVCC

Nous avons accompagné la famille au service des personnes méritantes pour accomplir les formalités, quand deux inconnus sont apparus. Je les ai vaguement entendus dire que toute leur famille vénérait leur proche depuis dix ans, mais que soudain… la tombe avait disparu. Et cette tombe avait été revendiquée par erreur par une autre famille… Mon cauchemar nocturne, d'une certaine manière, était devenu réalité.

J'ai donc décidé d'abandonner l'ancien sujet et de me consacrer à la réalisation d'un film sur la tragédie de confondre la tombe d'un proche avec « Le Chemin du Retour ».

« Le Chemin du Retour » est inspiré d'une histoire vraie. En 2002, la famille de Luu Thi Hinh découvrit la tombe du martyr Dinh Duy Tan au cimetière des martyrs de la pente de Ba Dac, dans le district de Tinh Bien, province d'An Giang. Souhaitant que leur fils repose près de ses camarades, la famille de Luu Thi Hinh refusa de rapatrier sa dépouille dans leur ville natale. En juin 2018, lors d'une visite sur la tombe, la famille apprit que la famille de Ha Thi Xuan avait transféré la dépouille du martyr dans la province de Ninh Binh huit ans auparavant. Après de nombreuses discussions, les deux mères finirent par reconnaître leur fils.

Les documentaires ont leur propre langage « caché », sans besoin de commentaires.

PV : Il semble que lorsqu'on se lance dans un projet, il soit inévitable que la réalité soit très différente de ce qui avait été prévu au départ.

La réalisatrice Ta Quynh Tu : C'est courant chez de nombreux journalistes lorsqu'ils sont sur le terrain. Mes films n'ont pas de scénario. Quand je commence à travailler sur un sujet, je lui donne souvent plusieurs pistes en tête.

Il arrive souvent que certaines situations se présentent : si elles s’orientent dans une direction prédéterminée, je poursuivrai le fil conducteur. Mais il arrive aussi que la réalité ne corresponde à aucune hypothèse. La scène nous révélera alors des sujets totalement inédits.

« The Way Home » est né de façon aléatoire, sans aucune intention préconçue. Ta Quynh Tu l’a qualifié d’improvisation journalistique…

J'en ai conclu que s'en tenir à un scénario préétabli est contraignant. Le sujet sera limité. La réflexion manquera d'ouverture. Un documentaire doit suivre les personnages et la réalité. Il faut donc s'appuyer sur les personnages et les situations qu'ils vivent réellement pour construire le scénario.

En postproduction, le scénario final et détaillé est achevé. C'est le moment de travailler la narration, la manière dont les idées sont transmises, et de définir l'intrigue et la trame générale du film.

PV : Vos films sont très réalistes et simples. Reflètent-ils un aspect ou une personnalité de Ta Quynh Tu ?

Le réalisateur Ta Quynh Tu : J'ai exercé de nombreux métiers avant de devenir cinéaste ou journaliste. Il y a eu un Ta Quynh Tu qui a travaillé comme ouvrier du bâtiment, agriculteur ou artiste graveur sur bois, voyageant de ville en ville pour rencontrer les personnes dans le besoin.

Je viens d'un milieu ouvrier, ce qui me permet de comprendre pleinement le travail et les difficultés rencontrées par les personnages. Il n'y a aucune distance entre eux et moi. Lorsque je choisis l'angle de la caméra ou que je pose des questions, je me place toujours du point de vue d'un travailleur. Selon moi, il est essentiel de raconter des histoires authentiques, même les plus anodines.

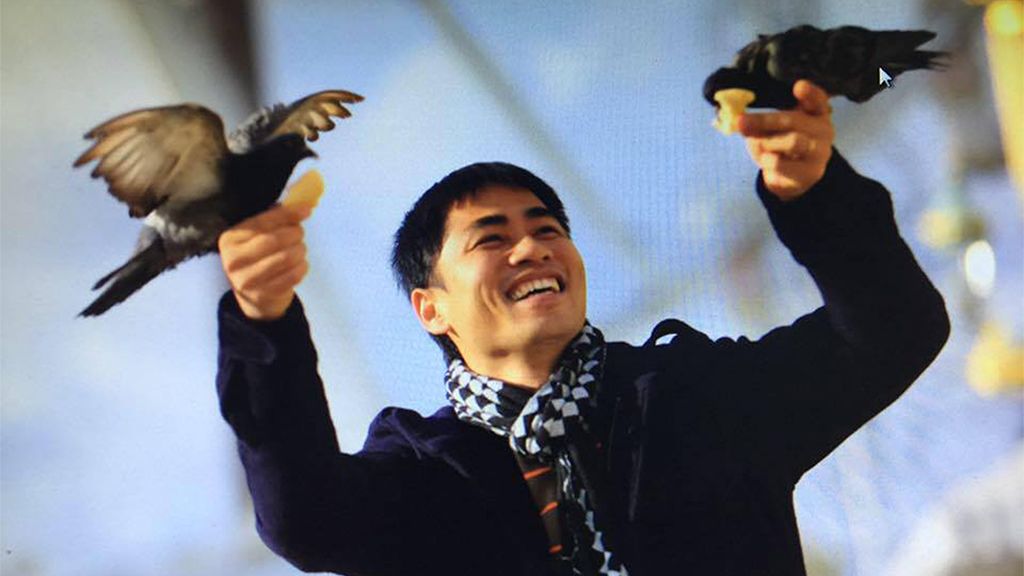

À mon retour à Taïwan, où j'ai travaillé comme caméraman pour l'émission « Pour les pauvres », j'ai continué à voyager. Chaque voyage est pour moi une page du livre de la vie. Je voyage beaucoup pour me sentir pleinement vivant.

L'émission spéciale de VTV « Une mère attend le retour de son enfant à la maison », réalisée par Ta Quynh Tu, a été diffusée sur VTV1.

C’est la sincérité qui m’a permis de me connecter rapidement au personnage. Par exemple, lorsque j’ai rencontré un Vietnamien d’outre-mer, « à l’article de la mort », qui est rentré au pays, j’ai écouté son histoire. Une fois ses sentiments compris, j’ai réfléchi à la manière de les retranscrire avec plus d’intimité. J’ai alors choisi une digue, symbole de l’amour entre l’armée et le peuple, de l’amour entre voisins et amis. C’est cette digue qui a ramené un expatrié de plus de 80 ans sur sa terre natale. Le film « Breakwater » est né de là.

Mais il arrive que je sois contraint d'agir pour découvrir la vérité. Lors du tournage de « Chong lac », un film sur la vie des épouses vietnamiennes à Taïwan, je suis devenu « Oncle Cuoi », interprétant le rôle d'un homme chargé de démanteler un réseau de fausses nationalités. Si l'on me demande si j'en ai honte, je réponds non. Car il est clair que je révèle une vérité déplaisante pour contribuer à améliorer la situation d'autrui.

Le réalisateur Ta Quynh Tu (à gauche) et un personnage du documentaire « Unstable ». (Photo : Équipe de tournage)

PV : Quand avez-vous commencé à réaliser des documentaires sans commentaire ?

Réalisateur Ta Quynh Tu : Cette histoire est née d'une situation pour le moins embarrassante. Après le tournage et l'écriture du scénario, j'ai demandé à quelqu'un de rédiger un commentaire audio pour « Breakwater ». Mais à l'approche de la date de diffusion, toujours rien… J'ai donc passé trois jours et trois nuits à écrire un commentaire pour le film. Mais une fois terminé, je me suis rendu compte qu'il n'était pas très convaincant. Peut-être que rédiger des commentaires audio n'est pas mon point fort.

À cette époque, réaliser des films sans commentaire n'était pas une nouveauté à l'échelle mondiale. Mais au Vietnam, cette approche était peu répandue. Un commentaire rédigé dans un style général, se contentant de décrire et de raconter, ne représentait pas un coût important, car les images parlaient d'elles-mêmes. Pour élaborer un bon commentaire, il fallait s'inspirer de films comme « Hanoi dans les yeux de qui » et « Une histoire touchante » de l'artiste populaire Tran Van Thuy.

Avec le recul, je constate que dès leur naissance, avant même de parler, les êtres humains communiquent et se comprennent souvent par gestes et actions. Le documentaire est une œuvre culturelle, porteuse de thèmes et d'idées, et véhiculant toujours un message. Ainsi, plutôt que d'utiliser des mots, nous pouvons filtrer et insuffler le sens à travers le récit des personnages.

Leurs interactions avec la vie, entre les personnes, de leurs expressions à leurs actions en passant par leurs paroles, véhiculeront le message que le film souhaite transmettre. Ces interactions constituent une matière riche à exploiter dans le film. Et « L'Arbre de Vie » est mon premier documentaire sans commentaire.

Le réalisateur Ta Quynh Tu et son équipe avec les personnages du documentaire Chong lac.

PV : Si je ne me trompe pas, ce sont « Breakwater » et « The Tree of Life » qui vous ont valu deux Silver Awards au Festival national de télévision de 2011 ?

Réalisateur Ta Quynh Tu : C’est exact. Ce furent mes premiers prix. Et à ce jour, il semble que personne dans la chaîne n’ait remporté deux médailles d’argent simultanément dans la catégorie documentaire lors d’un festival national de télévision. Ce prix est très précieux à mes yeux. Malgré mes nombreux succès passés, l’émotion ressentie lors de la remise de ces deux médailles d’argent reste vivace.

Bien sûr, les prix ne sont pas le principal critère de qualité d'un produit. Mais ils ont le mérite d'encourager et de motiver les journalistes. Plus que tout, chaque film m'apporte un enseignement, une leçon .

Perspective : le facteur décisif du succès ou de l'échec d'un produit journalistique

PV : Selon vous, quel est l’élément le plus important lorsqu’on aborde un problème ?

La réalisatrice Ta Quynh Tu : La perspective est primordiale. Au début, je ne le voyais pas, mais je peux maintenant affirmer que la perspective est extrêmement importante pour les journalistes. Car c'est la clé pour aborder un problème et réfléchir à son analyse.

L'objectif ultime d'une œuvre est d'apporter de la valeur au spectateur. Cependant, sa réussite ou son échec, sa qualité ou sa médiocrité, dépendent largement du point de vue. C'est pourquoi, pour chaque œuvre que je crée, je m'efforce toujours de l'aborder sous un angle nouveau.

Le réalisateur Ta Quynh Tu (à gauche) prend une photo avec un personnage de "Borderline".

Il y a des films que j'ai poursuivis pendant des années sans succès. Mais il y en a d'autres que j'ai réalisés en une semaine seulement et qui ont rencontré le succès. J'en ai conclu que la réussite ou l'échec d'un film ne se mesure pas au temps passé, mais à la profondeur de l'histoire et des personnages, à l'attachement que j'ai pour eux, ainsi qu'à la connexion que j'ai créée avec eux.

Pour avoir une bonne perspective , il faut, je crois, observer attentivement et analyser en profondeur. C'est un processus cyclique. Si l'on veut créer quelque chose, il faut se déplacer, et pour se déplacer, il faut acquérir une expérience concrète. Pour acquérir une expérience concrète, il faut se confronter à des difficultés , et c'est seulement en se confrontant à ces difficultés que l'on peut ressentir de l'empathie pour un personnage. Si l'on se contente d'observer passivement, comme « en flânant à cheval pour admirer les fleurs » , il sera difficile de faire du journalisme.

PV : Nombre de vos films sont cinématographiques : ils comportent des moments forts, du drame, des rebondissements… Les personnages sont également stylisés. L’exploitation de ces éléments contredit-elle l’honnêteté inhérente au journalisme ?

La réalisatrice Ta Quynh Tu explique : « Un documentaire doit impérativement traiter de personnes et d’événements réels. Aucune fiction n’est permise. Même si certaines scènes recréent des situations ou des scènes du film, elles sont basées sur les informations et les faits que je possède concernant les personnages. Parfois, je me base aussi sur leurs propres paroles, que je visualise par des images et des actions précises afin de faciliter la compréhension du public. »

Cela repose également sur mes principes de réalisation : au lieu de décrire l’histoire par des commentaires, je la raconte par les images. Des films d’investigation aux œuvres traitant du destin, de la douleur et des épreuves, tous cherchent à marquer profondément le spectateur. Et ces messages doivent être positifs.

Réalisateur Ta Quynh Tu.

PV : Vous voulez dire que même lorsque le film traite de la douleur, le réalisateur doit quand même transmettre des messages positifs ?

Le réalisateur Ta Quynh Tu : Évidemment. Prenons l'exemple de l'histoire de l'enfant échangé par erreur dans « Deux Enfants ». Si, à la fin du film, on se contente d'expliquer la souffrance en attribuant l'échange d'enfants à la négligence des médecins, alors cette souffrance persistera pour les deux enfants. Le film se limitera alors à condamner et à illustrer cette impasse.

Mais si l'on ajoute des éléments, en s'intéressant à la réinsertion des enfants après leur retour chez eux, et à la manière dont on trouve une solution à ce dilemme, la portée du film s'en trouvera modifiée. Dans « Deux Enfants », c'est M. Khien qui s'engage à encourager les deux familles à s'unir et à prendre soin des deux enfants.

La petite Thin, une fillette issue d'une minorité ethnique, a été confiée par erreur à la famille de M. Khien. Voici une photo de la fillette rendue à sa mère biologique, Mme Lien, dans le village de Soc.

Dans le film « Borderline », si l'histoire commence et se termine par la mort, elle évoque une terrible épidémie et une impasse dans laquelle se trouve la population. Mais si elle commence par la mort et se termine par un cri de naissance, le récit est tout autre. « Borderline » délivre un message : aussi terrifiante que soit l'épidémie, la vie renaît grâce à la solidarité et au dévouement du personnel médical.

Le réalisateur Ta Quynh Tu lors de la réalisation du documentaire Border.

En fin de compte, le choix de la fin d'un film et du message qu'il souhaite transmettre reste du ressort de l'équipe de production. La post-production est le processus par lequel le réalisateur retravaille le montage pour donner au film une apparence plus aboutie .

Réalisateur Ta Quynh Tu

Les opportunités ne se présentent que lorsqu'on ose se lancer.

PV : Pendant que vous teniez la caméra, avez-vous pensé à la fin du film ?

La réalisatrice Ta Quynh Tu : Pour tous mes documentaires, pendant le tournage, je réfléchis à l'intrigue, aux images à choisir pour commencer et terminer. Il m'arrive aussi d'être bloquée ; dans ce cas, au visionnage des rushes en postproduction, je fais un choix parmi les séquences déjà tournées. Cela reste toutefois rare.

Raconter une histoire dans un documentaire, c'est comme construire un Lego sans modèle ni gabarit. On ne dispose que des pièces détachées et c'est à nous de créer.

Réalisateur Ta Quynh Tu

Je me considère toujours comme chanceux. Réaliser un film, c'est à 30 ou 40 % de chance. La chance de rencontrer un bon acteur. La chance de trouver une histoire intéressante. Mais cette chance tient aussi à la préparation minutieuse du réalisateur. Si une scène importante est manquée, il doit rapidement imaginer d'autres images pour exprimer cette idée. Puis, il doit continuer à évaluer, et se demander si une scène similaire se reproduira.

C’est par la préparation et l’engagement que l’on peut aborder le problème en profondeur. Ensuite, à partir des faits et des données, on peut porter des jugements appropriés à chaque situation.

Le réalisateur Ta Quynh Tu se considère comme un homme chanceux. Mais cette chance a sans doute été acquise au prix d'un travail rigoureux et minutieux.

PV : Pour en revenir à « Borderline », après sa diffusion, le film a-t-il réellement eu un impact sur le grand public ?

La réalisatrice Ta Quynh Tu : Pour tout travail journalistique en général, et pour la télévision en particulier, le timing est primordial. « Borderline » en est un parfait exemple. Le film a été diffusé dans un contexte exceptionnel, alors que le pays tout entier luttait contre la Covid-19.

Lorsqu'on m'a confié la réalisation d'un film sur la lutte contre l'épidémie, on m'a demandé de le faire rapidement et de le diffuser au plus vite. C'était aussi l'époque où l'épidémie de Covid-19 était à son apogée. À ce moment-là, à Hanoï, les gens se demandaient s'il fallait se faire vacciner avec le vaccin Pfizer ou celui d'AstraZeneca. Pour moi, ce problème était très stressant. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas fait le travail, ou que nous l'avons mal fait. J'y vois toujours une opportunité de travailler.

Le réalisateur Ta Quynh Tu a enregistré pour le documentaire « Border ».

En entrant dans la zone K1 de l'hôpital Hung Vuong, je m'étais fixé pour objectif de tourner en dix jours. Je suis ensuite retourné en zone de quarantaine pour la post-production. En réalité, le film a été diffusé avant la fin de la période de quarantaine. L'ensemble du processus de production a duré moins d'un mois.

L'essence de « Borderline » réside dans son aspect militant, sensibilisant le public à la lutte contre l'épidémie et lui montrant des images réelles de personnes qui, chaque seconde, chaque minute, se battent pour leur vie. Au lieu d'hésiter ou de faire des choix, il est impératif d'agir rapidement et efficacement pour se protéger. Le film a sans doute eu un impact profond sur le public en raison de sa sortie à un moment si particulier.

PV : La portée sur les réseaux sociaux est-elle la mesure du succès d’une œuvre journalistique ? Et qu’est-ce qui détermine la survie d’un documentaire ?

La réalisatrice Ta Quynh Tu : Lorsqu'un film est diffusé, sa portée et son impact sur le public permettent de mesurer l'influence d'une œuvre journalistique. Mais pour juger du succès ou de l'échec d'un film, il faut prendre en compte de nombreux facteurs.

Pour instaurer le rythme, le film doit reposer sur des faits. Pour accélérer le tempo et susciter l'émotion, les images doivent être soignées et l'intrigue solide. Cela exige une préproduction méticuleuse. Rien ne doit être négligé.

Avant tout, pour saisir ces éléments, il faut être présent. Il faut être avec les personnages. Il faut vivre avec eux. Sinon, nous ne pourrons jamais ressentir ce qu'ils vivent et le retranscrire dans l'œuvre.

Alors, si vous souhaitez vous impliquer pleinement, il n'y a pas d'autre solution que de plonger au cœur de la réalité , de suivre l'histoire en profondeur pour comprendre le personnage. Ce n'est qu'en vivant avec lui que vous pourrez saisir le fond du problème, juger s'il faut croire ce qui se présente à vous ou s'il est nécessaire de chercher la vérité sous-jacente.

Ta Quynh Tu durant le processus de post-production de son documentaire.

PV : En réalité, il faut aller jusqu'au bout pour trouver la réponse et découvrir les détails intéressants. Y a-t-il des détails que vous avez choisi de ne pas inclure dans votre travail, même si vous saviez qu'ils étaient précieux ?

La réalisatrice Ta Quynh Tu : Beaucoup. J'ai aussi abandonné de nombreux projets prometteurs en cours de route. Lors de la création d'une œuvre, je bénéficie toujours de la confiance des personnages. Ils se confient à moi et me racontent leur vie. Au moment de la diffusion, je prends souvent en compte, outre l'impact sur la société, si ces détails affectent la vie des personnages.

Chacun comprend que le devoir d'un journaliste est de lutter contre le mal et de diffuser le bien. Et chacun doit assumer la responsabilité de sa fonction et de son travail. Bien sûr, aller jusqu'au bout, même si c'est douloureux, permet de découvrir la vérité, mais si cette vérité blesse la personne et son entourage, j'y renoncerai.

Par conséquent, dans le cadre de mon travail, je suis constamment tiraillée entre l'éthique professionnelle et mes aspirations personnelles. C'est parfois un véritable dilemme, mais c'est inévitable dans ce métier.

Il y a eu des moments où, une fois le tournage terminé et rentrée chez moi, je devais, à regret, supprimer l'enregistrement. J'avais peur de ne pas pouvoir résister un jour. J'avais peur de changer. J'avais peur qu'un jour, en y repensant, je regrette tous les efforts fournis. Alors, j'ai choisi de le supprimer pour ne plus avoir à y penser.

PV : Avant la diffusion d'un film, essayez-vous souvent d'imaginer comment le public va réagir à l'œuvre ?

Le réalisateur Ta Quynh Tu : Je me fie souvent aux réactions de la majorité pour sonder l'opinion publique, car il est très difficile de satisfaire tout le monde. Par exemple, après la diffusion du film « Borderline », certains ont critiqué le fait que les visages des personnages ne soient pas couverts.

La question est donc de savoir comment définir les limites de la profession. Ont-elles déjà été définies ? Vous êtes-vous déjà posé la question ? Êtes-vous mentalement prêt à assumer les conséquences de votre décision ? La réponse est oui.

Après mûre réflexion et de nombreuses hésitations, j'ai finalement choisi de ne pas masquer le visage du personnage. Il a d'abord fallu demander l'autorisation pour chaque scène. À un moment où la frontière entre la vie et la mort était si ténue, leurs proches, même éloignés, souhaitaient ardemment les voir une dernière fois. Après la diffusion du film, certaines personnes m'ont contacté pour me demander d'autres photos afin de conserver ces précieux souvenirs.

« Border » – un film documentaire qui amène le réalisateur Ta Quynh Tu à s’interroger sur les « limites » de ses propres choix.

PV : Y a-t-il quelque chose que vous regrettez au cours de vos plus de 10 ans de carrière ?

Le réalisateur Ta Quynh Tu : Chaque film me laisse des regrets. Mais le plus préoccupant et le plus regrettable est sans doute « Deux Enfants ». Lors de sa présentation en compétition à l'étranger, le film n'a remporté aucun prix. J'y ai recréé la scène où un grand-père se rend au village pour faire du commerce et aperçoit par hasard un enfant qui ressemble étrangement à son petit-fils.

En réalité, l'histoire n'est pas fausse, mais la scène a été reconstituée avec un tel réalisme que les spectateurs se sont demandés : pourquoi à ce moment précis ? Car, de toute évidence, peu de documentaires sont capables d'un tel procédé. Les membres du jury ont estimé que cette reconstitution avait nui à la véritable valeur de l'œuvre. Ils ont pensé que l'équipe de production avait interféré avec le récit. Ce fut une leçon précieuse tout au long de mes plus de dix ans de carrière.

À l'époque, je pensais simplement que pour raconter une histoire intéressante, il fallait l'illustrer. Mais outre le fait que l'histoire – les choses qui ne peuvent plus se reproduire – exige une grande prudence avant de décider de recréer des événements réels. Si c'était à refaire, j'utiliserais les paroles des personnages pour rappeler la situation. Même si ce n'est pas aussi efficace qu'une narration par l'image, au moins, le film conserve toute son authenticité.

Le documentaire « Deux Enfants » raconte l'histoire de deux enfants échangés par erreur à la naissance. Le parcours des parents pour récupérer leurs enfants est bouleversant, car il est extrêmement difficile de séparer deux enfants de ceux qu'ils ont appelés père et mère pendant plus de trois ans. Et pour les adultes, c'est infiniment plus difficile…

Après une longue expérience, on réalise qu'il faut parfois accepter l'imperfection. Il faut bien réfléchir pour faire le bon choix, et même surmonter son propre perfectionnisme. Parfois, ce sont les images brouillonnes, les partages éphémères, qui ont plus de valeur que les séquences d'images parfaites.

Quand on regrette quelque chose, on se dit souvent : « Si seulement… ». Mais sans ces « si seulement… », il n’y aurait pas de film suivant. Car on a souvent tendance à se contenter de ce qu’on a accompli. La vérité, c’est qu’il y a des œuvres pour lesquelles, deux ou trois ans plus tard, je réalise que j’étais naïf. Et j’ai enfin trouvé les réponses à de nombreuses questions restées sans réponse. Pour moi, chaque « si seulement… » est une motivation pour me surpasser dans mon prochain projet.

Source : https://nhandan.vn/special/dao-dien-Ta-Quynh-Tu/index.html

![[Infographie] Le marché boursier vietnamien dépasse les 11 millions de comptes de trading](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/09/1762677474332_chungkhoanhomnay0-17599399693831269195438.jpeg)

![Transition de Dong Nai à l'OCOP : [Partie 2] Ouverture d'un nouveau canal de distribution](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/09/1762655780766_4613-anh-1_20240803100041-nongnghiep-154608.jpeg)

Comment (0)