Le vieil ascenseur à deux portes en fer qu'il fallait ouvrir et fermer manuellement nous a conduits au deuxième étage, où étaient exposées les reliques de la famille de l'entrepreneur du Palais de l'Indépendance, Mai Hong Que (de son vrai nom Tran Van Lai - Nam Lai), un riche homme célèbre de Saigon il y a 70 ans et également un courageux soldat des forces spéciales.

Son histoire personnelle a été en partie dépeinte à travers le personnage de Hoang Son, propriétaire de la société de peinture Dong A, dans le film « Saigon Special Forces », une œuvre classique du cinéma révolutionnaire vietnamien.

Nous avons été accueillis par Mme Dang Thi Tuyet Mai (également connue sous le nom de Dang Thi Thiep), la seconde épouse, et M. Tran Vu Binh, le fils de M. Nam Lai. Mme Tuyet Mai et M. Binh sont ceux qui préservent les derniers témoignages de leur époux et père.

La maison de M. Tran Van Lai, qui servait autrefois de lieu de réunion secret aux forces spéciales de Saigon, est aujourd'hui devenue un musée.

Retrouvailles en photos

Une vieille dame, presque centenaire, vêtue d'une tenue bleue délavée et d'une coiffe de moine bouddhiste, les pas hésitants et nécessitant l'aide de quelqu'un, essayait encore d'atteindre et de toucher le portrait de M. Nam Lai accroché tout en haut, en criant joyeusement : « Nam Lai, Nam Lai ici ! ».

Il s'agit de la Vénérable Thich Nu Dieu Thong (de son vrai nom Pham Thi Bach Lien), une officière des forces spéciales de la ville de Gia Dinh à Saigon, camarade de M. Nam Lai il y a près de 70 ans. Durant les périodes les plus féroces de la guerre, traqués sans relâche, ils se déguisèrent pour opérer au cœur des lignes ennemies. La jeune agent de liaison Dieu Thong, toujours dissimulée dans la foule, était choyée par M. Nam Lai comme la plus jeune enfant de la famille.

Aujourd'hui, la guerre est terminée depuis longtemps, le pays est unifié depuis près d'un demi-siècle, et ils se réunissent grâce… aux photos.

Le vénérable Dieu Thong (à droite) et Mme Tuyet Mai lors de rares retrouvailles.

La vénérable Dieu Thong ne put cacher son émotion : « C’est un milliardaire, un entrepreneur. Il a toujours été l’entrepreneur qui réalisait les travaux d’intérieur du Palais de l’Indépendance. À l’époque, il possédait de nombreuses maisons, de nombreuses voitures… Il était riche, mais il m’aimait beaucoup, il me donnait tout ce que je demandais. Maintenant, où sont toutes ces maisons, où sont passées toutes ces dizaines de maisons ? »

Il semblait que la vie quotidienne et les souvenirs d'il y a près de 70 ans s'étaient perdus dans le son des prières du soir et des chants du petit matin, mais non, le portrait sur l'autel ramena le Vénérable Dieu Thong et Mme Tuyet Mai aux souvenirs de l'homme qu'ils avaient toujours admiré et auquel ils étaient attachés.

À cette époque, M. Nam Lai était connu sous le nom de milliardaire Mai Hong Que : des centaines de kilos d'or, des dizaines de maisons, des dizaines de voitures… Cela était dû à son talent pour les affaires, à son aptitude unique à se créer une couverture et à sa frugalité au service de la révolution.

Même aujourd'hui, en se remémorant ces événements, les deux femmes affirment encore : « C'était vraiment une couverture parfaite, qui a beaucoup aidé la révolution et surtout assuré la sécurité de ceux qui travaillaient avec lui. »

Autrefois, Mme Tuyet Mai avait mauvaise presse auprès des riches de Saïgon. Aux yeux de tous, y compris du vénérable Dieu Thong de l'époque, elle n'était qu'une « maîtresse », assez âgée pour être la fille du milliardaire Mai Hong Que, venue pour l'argent.

Le vénérable Dieu Thong, Mme Tuyet Mai et M. Tran Vu Binh à côté du portrait de M. Tran Van Lai.

De « domestique » à magnat de l'entrepreneuriat

Avant de devenir le milliardaire Mai Hong Que, Nam Lai n'était qu'un garçon pauvre de la commune de Vu Dong (district de Kien Xuong, aujourd'hui ville de Thai Binh , province de Thai Binh). Pour échapper à la misère, à l'âge de 13 ans, il quitta Vu Dong pour Hanoï. Seul dans cette ville inconnue, il demanda à devenir domestique dans des familles riches.

Lorsque le patron français a dû rentrer au pays, le jeune homme Nam Lai a été renvoyé au juge Pham Gia Nung avec cette recommandation : « C'est la personne idéale pour ce poste. »

Dès lors, M. Nam Lai devint proche du juge. Vif et intelligent, il était souvent emmené par ce dernier lors de ses rencontres avec des invités. La concubine du juge annonçait même fièrement aux convives qu'il était le neveu de son époux et le considérait comme son propre fils.

Né dans la famille Tran Dong A, il fut sensibilisé très tôt à la révolution. À seize ans, il rejoignit officiellement le mouvement révolutionnaire et devint soldat d'élite. Fort d'une filiation crédible avec le juge Pham Gia Nung, il fut envoyé à Saïgon pour y travailler. Cependant, vivre au grand jour dans cette ville s'avéra difficile.

Conformément aux dispositions de l'organisation, il devint l'époux de Mme Pham Thi Phan Chinh (de son vrai nom Pham Thi Chinh), également une agente spéciale vivant sous le nom de nièce du propriétaire de la bijouterie Phu Xuan, l'un des magnats les plus riches de la ville à cette époque.

Après s'être mariés, grâce au soutien de Mme Chinh, au prestige de la famille de sa femme auprès du gouvernement de l'époque ainsi qu'à sa propre ingéniosité, sous le nom de Mai Hong Que, le « bon serviteur » fut choisi comme entrepreneur principal, chargé de la décoration intérieure du Palais de l'Indépendance.

Après avoir décroché le contrat du Palais de l'Indépendance, les affaires se sont enchaînées. Dès lors, le milliardaire Mai Hong Que acquit une grande notoriété à Saigon. Sous couvert de richesse, M. Nam Lai établit des bases secrètes et des centres de lutte politique dans la ville.

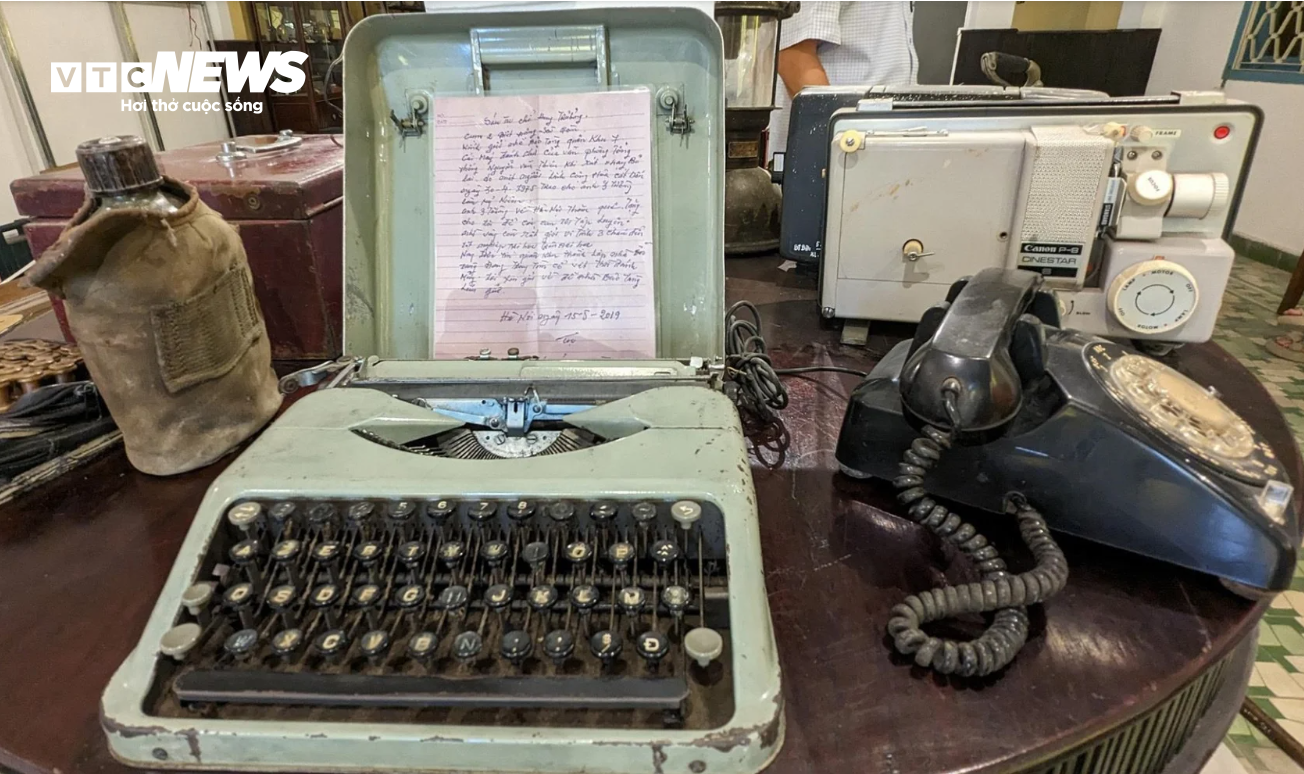

Les preuves restantes de la famille du « propriétaire de la société de peinture Dong A ».

D'un mariage arrangé, où ils n'étaient plus que mari et femme de nom, M. Nam Lai et Mme Phan Chinh, au fil des joies et des peines partagées, ont développé un amour profond et sont devenus une véritable famille. Cependant, leur union fut de courte durée et ils durent se séparer.

En 1964, l'ennemi décida de libérer deux de nos hauts responsables (Phan Trong Binh et Pham Quoc Sac), détenus à la prison de Con Dao, à condition qu'une personne à Saigon se porte garante. Conformément aux ordres de l'organisation, M. Nam Lai et son épouse se chargèrent des formalités d'accueil, prétextant être apparentés à Mme Phan Chinh. Une fois la caution accordée, les deux hauts responsables furent secrètement conduits en zone de guerre.

Quelques jours plus tard, l'ennemi constata que les deux personnes que Mme Chinh avait fait évacuer avaient disparu. Ils la convoquèrent pour un interrogatoire qui dura plusieurs jours, mais ils ne purent obtenir aucune information. Impuissants, ils durent la relâcher. Quelque temps après, Mme Phan Chinh décéda. Beaucoup pensent qu'elle est morte des suites des blessures subies lors de son interrogatoire brutal.

Malgré la douleur de la séparation, M. Nam Lai continuait d'opérer discrètement, poursuivant son activité sous l'identité du milliardaire Mai Hong Que.

Il creuse un tunnel avec sa « maîtresse » pour y entreposer des armes.

Nous avons ressenti le respect de Mme Tuyet Mai lorsqu'elle évoquait Mme Phan Chinh, l'ex-femme de son époux. Toutes deux avaient été mariées au milliardaire Mai Hong Que, conformément aux arrangements de leur organisation. Cependant, contrairement à la « première épouse » de Phan Chinh, Mme Tuyet Mai dut se contenter du rôle de « maîtresse » auprès du milliardaire et fut ainsi méprisée de tous.

« À cette époque, j’avais 18 ans, il avait 20 ans de plus que moi, il jouait le rôle d’amant, de concubine, tout le monde l’a cru immédiatement », a déclaré Mme Tuyet Mai.

Issue d'une famille de Quang Ngai imprégnée de tradition révolutionnaire, Mme Tuyet Mai a rejoint la révolution très jeune. À 17 ans, elle a été envoyée à Da Lat par l'organisation, puis transférée à Tay Ninh.

Un jour, dans la zone de guerre de Tay Ninh, elle rencontra M. Nam Lai pour la première fois. Elle l’appela « oncle » et était certaine qu’il avait une femme et des enfants. M. Nam Lai lui fit clairement comprendre qu’il avait besoin d’elle pour coordonner la mise en œuvre des tâches assignées à l’organisation : acheter une maison et creuser un bunker pour y entreposer des armes.

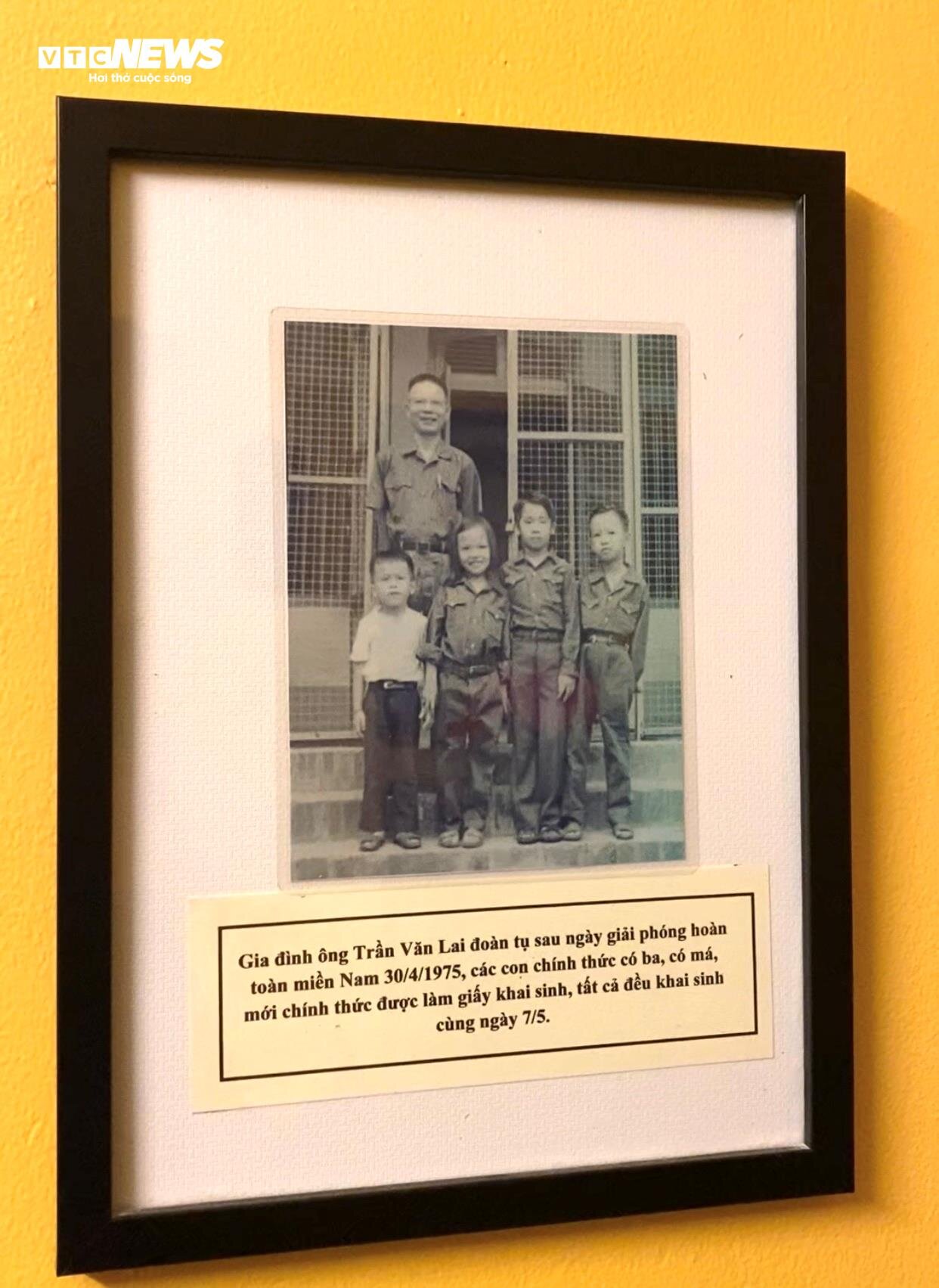

Photo des retrouvailles familiales de M. Tran Van Lai après la libération complète du Sud.

Conformément aux accords conclus avec l'organisation, elle le suivit à Saïgon. Afin que l'opération se déroule sans accroc, ils convinrent de faire croire à tous qu'elle était la maîtresse emmenée par le chef pour acheter une maison et être entretenue. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et son aventure avec le riche patron devint un secret bien gardé. Partout où elle allait, elle était la cible de moqueries, de mépris et même de violences.

C’était également l’objectif qu’elle et M. Nam Lai avaient discuté au préalable.

« À l’époque, je le suivais simplement pour faire mon devoir. Je pensais encore qu’il avait une femme et des enfants. Un jour, en passant devant le cimetière, il m’a emmenée me recueillir sur sa tombe. C’est là que j’ai appris toute l’histoire », a raconté Mme Tuyet Mai.

Connaissant la situation, elle se confia davantage à lui, et des sentiments naquirent entre eux. En 1966, après une période de collaboration, leur mariage fut approuvé par l'organisation. Cependant, aux yeux du monde, elle restait la maîtresse d'un homme riche, entretenue avec enthousiasme. L'image du patron généreux, qui incitait sa maîtresse à acheter des maisons dans tout Saïgon, bien que peu flatteuse, ne suscita aucun soupçon chez l'ennemi.

Les maisons que M. Nam Lai a choisi d'acheter devaient toutes être suffisamment profondes pour permettre le creusement d'un long tunnel. En peu de temps, il a acquis sept maisons à proximité du Palais de l'Indépendance, de l'ambassade des États-Unis et de la station de radio, autant de sites militaires stratégiques pour l'ennemi. L'ensemble de trois maisons mitoyennes, situées aux numéros 287/68-70-72 de la rue Tran Quy Cap (aujourd'hui rue Nguyen Dinh Chieu, dans le 3e arrondissement), a été choisi comme emplacement idéal pour creuser ce tunnel si particulier.

Pour garantir le secret, ils utilisaient des couteaux et de petites pelles pour creuser la terre, un peu chaque jour, puis la camouflaient et la transportaient à l'extérieur. Après près d'un an, le sous-sol fut creusé et achevé, devenant ainsi le plus grand bunker de stockage d'armes des forces spéciales dans le quartier de Gia Dinh, au cœur de Saïgon, avec une capacité d'environ 3 tonnes d'armes et 10 personnes.

Stèle commémorative des forces spéciales de Saigon se trouve actuellement chez M. Tran Van Lai.

Afin de respecter le calendrier de l'offensive générale et du soulèvement du printemps 1968 de Mau Than, M. Nam Lai a rapidement dépêché ses supérieurs pour inspecter le bunker. Ce dernier s'est avéré conforme aux exigences, et un plan de transport des armes jusqu'au bunker a été immédiatement établi.

Lors de l'offensive générale et du soulèvement du printemps de Mau Than en 1968, les caches d'armes de M. Nam Lai se révélèrent pleinement opérationnelles. Les armes furent transférées en groupes armés pour attaquer le Palais de l'Indépendance, l'État-major général, l'ambassade, etc. C'est également ce qui permit de démasquer Mai Hong Que. M. Nam Lai fut activement recherché par le gouvernement de la République du Vietnam, qui offrit une récompense de 2 millions de dongs, une somme considérable pour l'époque, pour sa capture.

Après s'être caché pendant plusieurs jours dans une poubelle du marché Ben Thanh avec l'intention de continuer à rester à Saigon pour travailler, il a reçu l'ordre de l'organisation de se retirer à Quang Ngai (ville natale de Tuyet Mai) pour y trouver refuge temporairement.

Après la libération, il travailla au Département de synthèse de la guerre (Commandement de Hô Chi Minh-Ville), où il prit sa retraite en 1981. Il décéda en juin 2002.

En 2015, le Parti et l'État lui ont décerné à titre posthume le titre de Héros des Forces armées populaires, reconnaissant et honorant son esprit indomptable, sa bravoure, son sacrifice sanglant et sa contribution de nombreux biens et matériels à la révolution.

Source

![[Photo] Déblaiement de collines pour faciliter la circulation sur la route 14E, touchée par des glissements de terrain.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/08/1762599969318_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2025-11-08t154639923-png.webp)

![[Photo] « Cimetière de navires » dans la baie de Xuan Dai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/08/1762577162805_ndo_br_tb5-jpg.webp)

![[Vidéo] Les monuments de Hué rouvrent leurs portes aux visiteurs](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762301089171_dung01-05-43-09still013-jpg.webp)

Comment (0)