À la fin du XIXe siècle, le mouvement féministe suédois fut éclipsé par les écrits misogynes de Strindberg. Néanmoins, plusieurs écrivaines continuèrent de défendre l'esprit de libération des femmes hérité du XVIIIe siècle.

Parmi elles, Ellen Key (1849-1926) émergea. Fille d'un propriétaire terrien et homme politique, elle abandonna les idéaux chrétiens pour adopter des idées utopiques et positivistes socialistes, suivant la voie de Geijer, Bremer et Almqvist.

Elle défendit les droits des femmes, souligna le rôle social des mères et revendiquait leur libération affective. Elle rejoignit le mouvement ouvrier. Contre la Seconde Guerre mondiale, elle lutta pour la paix dans le monde ; elle était l'amie de l'écrivain français R. Roland, un militant pour la paix. Son œuvre la plus célèbre, Le Siècle des enfants (1901), plaçait les enfants au premier rang au sein de la famille et de la société, marquant ainsi le rôle de l'éducation des enfants au XXe siècle.

Après la Seconde Guerre mondiale, la poésie dominait presque entièrement la littérature suédoise. Dans les années 1960, la prose, et surtout la fiction, émergea avec une génération d'écrivains dynamiques et talentueux qui restent influents aujourd'hui.

Parmi elles, il faut citer l’écrivaine Brigitta Trotzig, née en 1929. Ses œuvres soulèvent des préoccupations métaphysiques, teintées d’existentialisme et de catholicisme.

Elle traite du mal, du péché, de la souffrance, de la haine, de l'humiliation et de l'absence de Dieu. L'homme peut, avec la grâce de Dieu, surmonter la souffrance, sortir des ténèbres et devenir un homme nouveau. Dans Les Dépossédés, un prêtre du XVIIe siècle trouve enfin la lumière intérieure. La Maladie (1972) relie le destin d'un enfant malade mental aux événements destructeurs du mal.

Dans le monde , la littérature suédoise possède une section littéraire féminine dont la plus grande représentante est Selma Lagerlöf.

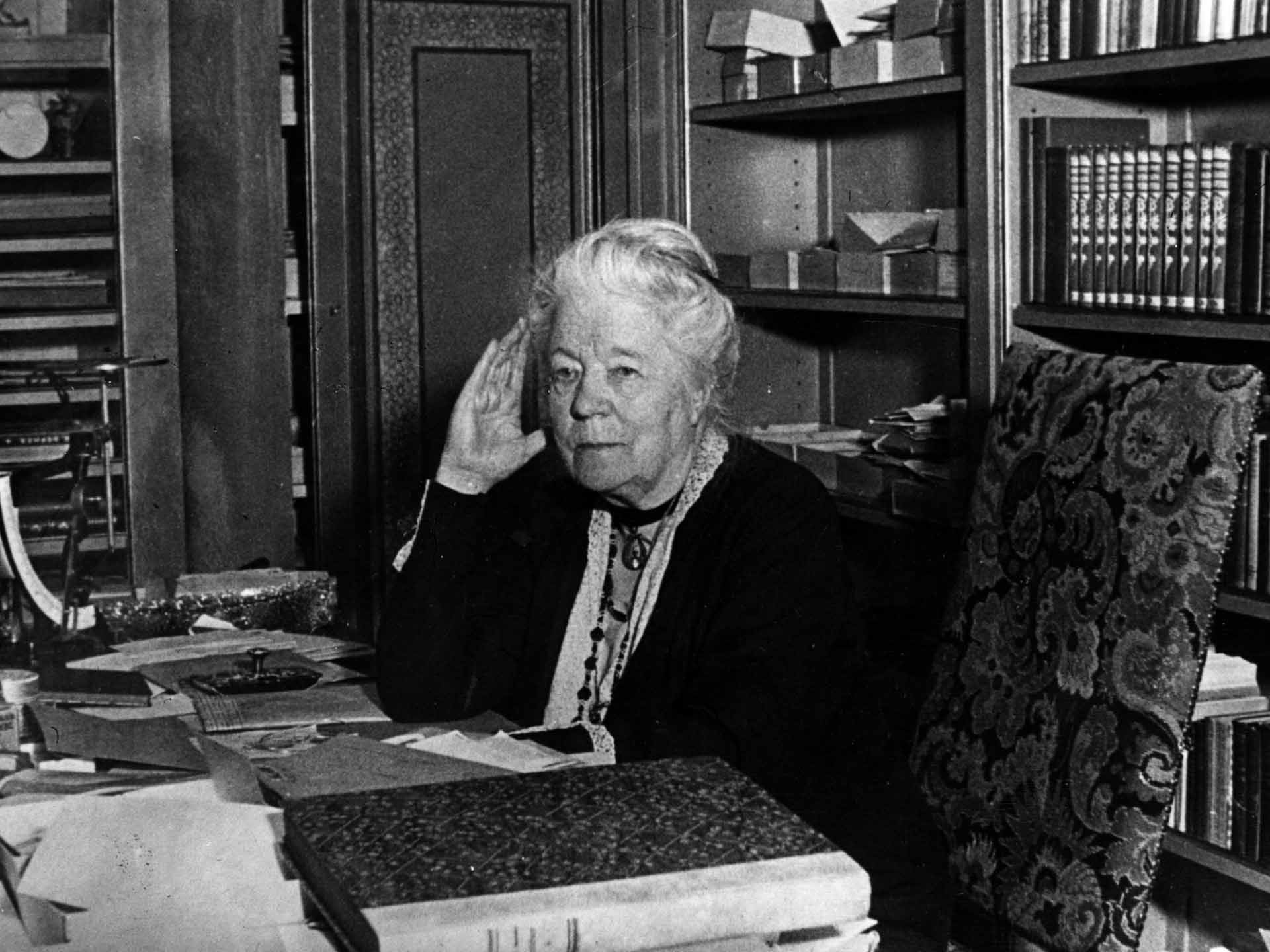

|

| L'écrivaine Selma Lagerlof. |

Parmi les écrivaines suédoises, Selma Lagerlöf est la plus brillante. Sa réputation dans la littérature suédoise et internationale n'est pas forcément inférieure à celle de Strindberg. Elle est l'une des auteures suédoises les plus traduites au monde. En 1909, elle fut la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature. En 1914, elle fut la première femme à être élue membre de l'Académie suédoise.

Selma Lagerlöf (1858-1940) est née dans le hameau de Marbacka, dans la région de Värmland. Durant son enfance et son adolescence, elle vécut une vie solitaire et maladive, baignée par les légendes populaires du village. Elle appartenait à une famille de propriétaires terriens ruinés ; son père, malade, dut vendre le hameau ; plus tard, avec de l'argent, elle le racheta. Elle étudia la pédagogie et travailla comme enseignante pendant dix ans, de 27 à 37 ans. Elle se consacra ensuite entièrement à la littérature. Elle effectua plusieurs voyages à l'étranger : au Proche-Orient, en Italie… De 51 ans jusqu'à sa mort à 82 ans, elle vécut dans son ancien hameau, s'occupant elle-même de son travail tout en poursuivant ses activités littéraires.

Avec La Légende de Gästa Berling, publiée en 1891, Selma Lagerlöf, enseignante de 33 ans, devint soudainement célèbre. L'histoire se déroule dans la campagne du Värmland au début du XIXe siècle, encore imprégnée de superstition. Gösta Berling est un prêtre fraîchement instruit, à la personnalité complexe et à l'habitude de boire. L'évêque, informé de ses mauvaises habitudes, vient enquêter ; ce jour-là, Berling prêche avec tant d'éloquence qu'il est gracié. Mais il est ensuite puni, vit en vagabond et est plus tard accepté par « Maîtresse » Elkeby, épouse et talentueuse gérante d'un fondeur, pour vivre avec un groupe de « chevaliers ».

Jouant le rôle de la bienfaitrice, elle divertissait ces « chevaliers », anciens soldats, aventuriers et artistes ratés. Une nouvelle venue, Sintram, était d'une cruauté extrême, incarnation du Diable, harcelant et semant la discorde ; toute la bande se retourna contre leur bienfaiteur ; quelqu'un l'accusa d'adultère, ce qui lui valut d'être expulsée par son mari et contrainte de mendier dans les champs enneigés. Les « chevaliers » détruisirent sans retenue les richesses de la fonderie que la « Maîtresse » avait accumulées au fil des ans.

Pendant ce temps, le talentueux, beau et charmant Berling était poursuivi par un destin cruel, et quiconque touchait lui causait le malheur. Il ruina la vie de nombreuses femmes qu'il séduisait. Finalement, affamés, les « chevaliers » durent travailler pour relancer la fonderie. À ce moment-là, la « Maîtresse » apparut, mais mourut après avoir pardonné aux « chevaliers » traîtres. Le « pasteur cobra » Berling dut expier ses péchés par l'humiliation et le travail dans la fonderie ; l'amour d'une noble condamnée le sauva.

L'histoire s'inspire des légendes du Värmland, une terre lointaine. On y trouve des scènes d'un réalisme critique, comme lorsque l'auteur met en contraste la vie fastueuse des « chevaliers » du hameau avec la fonderie et la misère des habitants. Cependant, la valeur de l'œuvre réside principalement dans son art narratif dramatique, qui fait revivre la légende, mi-fiction, mi-réalité, avec la nature symbolique et philosophique de la vie.

L'auteur exprime l'éternité des émotions scandinaves : les doutes du protestantisme, la lutte sans fin entre le Bien et le Mal, la contradiction entre la volonté et l'intuition, la relation tantôt harmonieuse, tantôt rude, entre la nature et l'homme. Berling abandonne Dieu et suit le Mal, car ses instincts sont trop forts. Cependant, tantôt lâche et égoïste, tantôt généreux, il est tiraillé entre Dieu et le diable. Finalement, il trouve sa vérité intérieure en vivant comme tout le monde.

[À suivre]

Source

Comment (0)