इसके कुछ ऐतिहासिक उदाहरण हैं: भारत से लेकर अर्जेंटीना तक के देशों ने नवजात उद्योगों की रक्षा करने और आयातों पर रोक लगाने के लिए उच्च टैरिफ और अन्य व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग किया है।

टैरिफ बाधाओं का घरेलू उत्पादन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है। ग्राफ़िक: स्मैकना

कुछ मामलों में, इन उपायों से ऐसे परिणाम सामने आए हैं जिनसे संरक्षणवादियों को खुशी हुई है, जैसे एशिया में ऑटोमोबाइल उत्पादन को बढ़ावा देना और दक्षिण अमेरिका में रेफ्रिजरेटर उत्पादन को बढ़ावा देना।

लेकिन टैरिफ और अन्य उपायों से वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और औद्योगिक स्थिरता आती है, जिससे कई देश धीमी वृद्धि के चक्र में फंस सकते हैं, और तेजी से बढ़ते वैश्विक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की बजाय प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात पर अधिक निर्भर हो सकते हैं।

यहां चार देश हैं जो टैरिफ बाधाओं पर निर्भर हैं या कर रहे हैं और वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं:

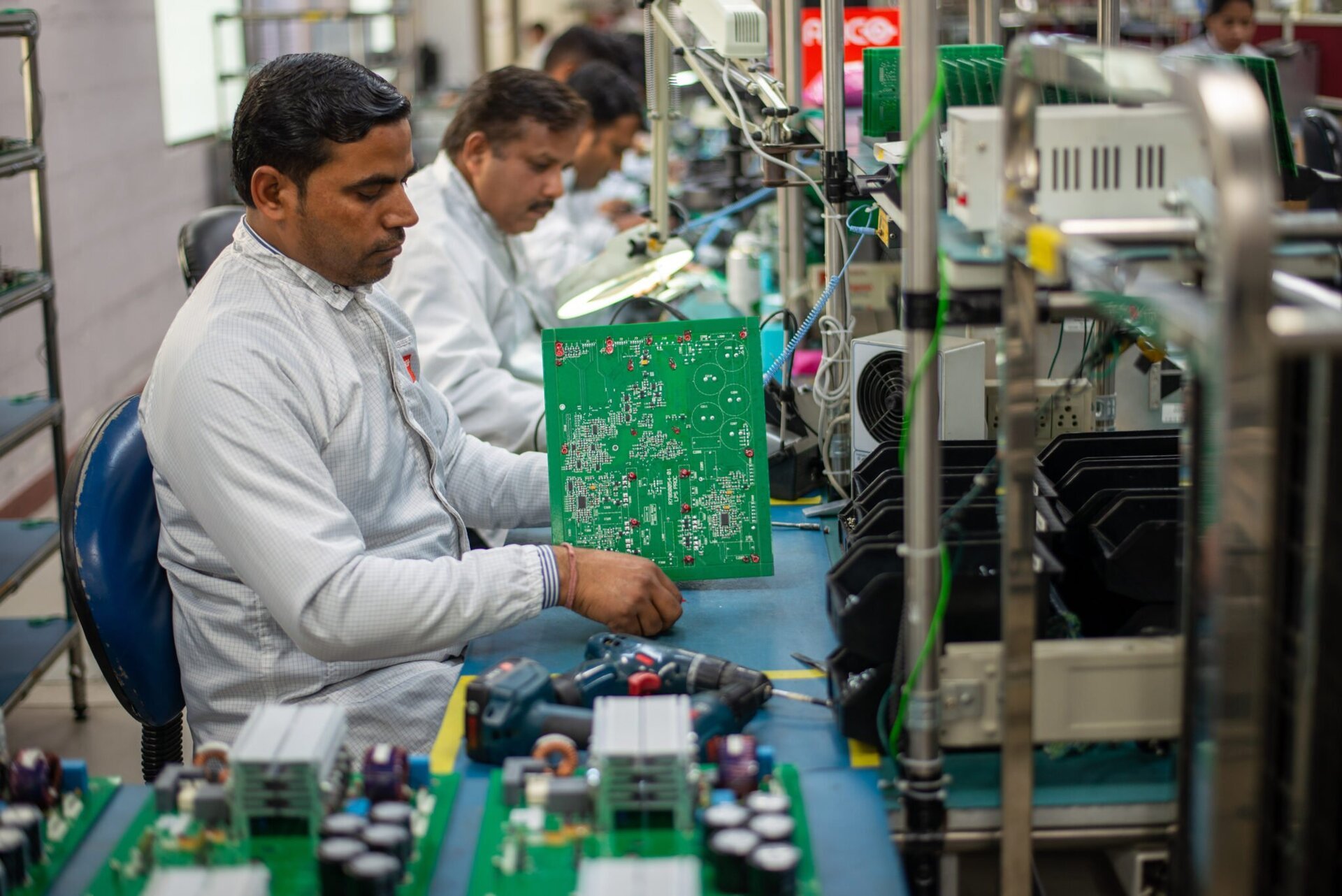

टैरिफ से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान

1947 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद के दशकों में भारत ने स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के साथ आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य उच्च टैरिफ लगाकर घरेलू कारखानों का निर्माण करना था।

हालाँकि, यह योजना भारत के लिए एक गतिशील उच्च-विकास अर्थव्यवस्था बनाने में विफल रही।

1991 के वित्तीय संकट के बाद के दो दशकों में, भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के लिए टैरिफ़ को 125% से घटाकर औसतन 13% कर दिया है। इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से उछलकर वर्तमान में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भारत का टैरिफ़ उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय कम प्रतिस्पर्धी हो गया है। फोटो: टेकवायर

लेकिन भारत ने संरक्षणवाद को नहीं छोड़ा है: टैरिफ अभी भी ऊंचे हैं, और देश को अभी भी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लालफीताशाही को कम करने, श्रम कानूनों और सरकारी एजेंसियों में सुधार करने के लिए आवश्यक साहसिक बदलाव करने हैं।

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) व्यवस्था के तहत साधारण औसत टैरिफ 8.5% है, जो चीन (3.7%) और वियतनाम (0.7%) से ज़्यादा है। इसका घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

या एक अन्य उदाहरण: दिसंबर 2023 में, भारत ने घरेलू निर्माताओं की सुरक्षा के लिए चीन से आयातित औद्योगिक लेजर मशीनरी पर 24.66% से 147.20% तक एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया।

इससे पहले, अक्टूबर 2017 में, भारत ने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन से आयातित स्टेनलेस स्टील उत्पादों पर 4.58% से 57.39% तक एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया था।

कोरियाई सफलता की कहानी

भारत के विपरीत, दक्षिण कोरिया ने दिखाया है कि टैरिफ और अन्य संरक्षणवादी नीतियां, कुछ मामलों में, वांछित परिणाम दे सकती हैं।

इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हुंडई मोटर्स है। आधी सदी पहले, इस समूह को आयातित कारों पर प्रतिबंध और फिर उच्च टैरिफ द्वारा संरक्षित किया गया था। इन संरक्षणवादी नीतियों के परिणामस्वरूप, हुंडई ऑटो उद्योग में शीर्ष पर पहुँच गई और अपनी सहयोगी कंपनी किआ के साथ, वैश्विक बिक्री के मामले में टोयोटा और वोक्सवैगन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई।

दक्षिण कोरियाई सरकार की संरक्षणवादी नीतियों की बदौलत, देश के कार निर्माता दुनिया में शीर्ष पर पहुँच गए हैं और दुनिया भर में कारों का निर्यात कर रहे हैं। फोटो: कोरिया हेराल्ड

दक्षिण कोरिया के लिए, निर्यात-आधारित भविष्य की योजना बनाना कारगर साबित हुआ है। और यही कहानी इस पूर्वी एशियाई देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है।

सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के एमेरिटस प्रोफेसर क्यून ली के हालिया विश्लेषण के अनुसार, दक्षिण कोरिया ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उपभोक्ता वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाए।

इसके कारण, कोरियाई युद्ध के बाद दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक दक्षिण कोरिया, 1,755 बिलियन अमरीकी डॉलर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 36,024 अमरीकी डॉलर के साथ, एशिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मामले में दुनिया में 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

प्रोफेसर ली ने लिखा, "यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि कोरिया ने टैरिफ लगाए बिना शुरू से ही अपने देश को खोल दिया होता, तो कोरियाई अर्थव्यवस्था घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने में सफल नहीं हो पाती।"

श्री ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया की टैरिफ नीति पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है, ताकि निर्यातकों को कम टैरिफ पर आयातित मशीनरी तक पहुंच मिल सके, साथ ही कंपनियों को विश्व बाजार के अनुशासन का पालन करने और पूंजीवाद को बनाए रखने में मदद मिल सके।

अर्जेंटीना को संरक्षणवादी दीवार को गिराना पड़ रहा है।

अर्जेंटीना ने भी घरेलू कारखानों को बढ़ावा देने की उम्मीद में अपनी अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा बंद कर दिया था, क्योंकि 1929-1933 की वैश्विक “महामंदी” ने उस देश को तबाह कर दिया था जो कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था।

आगामी दशकों में, 1940 के दशक में जनरल जुआन पेरोन से लेकर सदी के अंत में राष्ट्रपति क्रिस्टीना किर्चनर तक, लगातार लोकलुभावन नेताओं ने टैरिफ, मुद्रा नियंत्रण और आयात प्रतिबंधों के संयोजन के माध्यम से अर्जेंटीना को दुनिया के सबसे बंद लोकतंत्रों में से एक बना दिया।

राष्ट्रपति किर्चनर ने आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स पर 35 प्रतिशत तक का टैरिफ़ लगाया और अन्य कड़े आयात प्रतिबंध लगाए। इन उपायों से शुरुआत में हज़ारों उच्च वेतन वाली नौकरियाँ पैदा हुईं क्योंकि अर्जेंटीना के फ़ैक्टरी मज़दूर सैमसंग टीवी और नोकिया सेल फ़ोन असेंबल करते थे।

लेकिन इस नीति ने अकुशल व्यवसायों को भी जन्म दिया, जिसकी क़ीमत राजकोष और करदाताओं को भारी पड़ी। उपभोक्ताओं को घटिया उत्पाद मिले और उन्हें अर्जेंटीना में बने टेलीविज़न के लिए पड़ोसी देश चिली, जो एक मुक्त बाज़ार है, के मुक़ाबले दोगुना भुगतान करना पड़ा।

ब्यूनस आयर्स के टोरकुएटो डि टेला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री पाब्लो गुइडोटी ने कहा, "अर्जेंटीना ने जिस स्तर का संरक्षणवाद अपनाया है, उससे अर्थव्यवस्था को कोई मदद नहीं मिलती है और बहुत अधिक अकुशलता पैदा होती है।"

संरक्षणवाद के कारण दुनिया के कुछ सबसे लोकप्रिय तकनीकी उत्पाद, जैसे कि आईफोन, अनुपलब्ध हो गए हैं, जिसके कारण अर्जेंटीना के लोगों को "काले बाजार" पर ऊंची कीमतें चुकाने या विदेश जाकर इन्हें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

इस समस्या के समाधान के लिए, राष्ट्रपति जेवियर माइली के नेतृत्व में अर्जेंटीना विनियमन में कटौती, सार्वजनिक व्यय में कटौती तथा मुक्त व्यापार की तैयारी के लिए ठोस प्रयास कर रहा है।

राष्ट्रपति जेवियर माइली कई टैरिफ बाधाओं को हटा रहे हैं और अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं। ग्राफ़िक्स: ड्रीम्सटाइम

10 दिसंबर, 2023 को अपने शपथग्रहण से लेकर 7 दिसंबर, 2024 तक, माइली के प्रशासन ने 672 नियामक सुधार लागू किए, यानी प्रतिदिन औसतन 1.84 सुधार। इनमें से 331 नियमों को निरस्त किया गया और 341 में संशोधन किया गया।

अर्जेंटीना के उल्लेखनीय सुधार प्रयासों में PAIS आयात कर को समाप्त करना शामिल है। यह कर विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान हेतु विदेशी मुद्रा में की गई खरीदारी पर लगाया जाता है और 2019 के अंत से लागू किया गया था। PAIS कर को समाप्त करने से अर्जेंटीना में मुद्रास्फीति कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिली है।

इसके अलावा "खुले आसमान" की नीति भी है, जिसके तहत श्री माइली की सरकार ने अर्जेंटीना में संचालित एयरलाइनों की संख्या में वृद्धि की तथा राष्ट्रीय एयरलाइन एरोलिनेस अर्जेंटीनास के लिए अधिमान्य नियमों को समाप्त कर दिया।

नाइजीरिया, तस्करों और सरगनाओं की भूमि

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन (आईटीए) ने कहा कि अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादों पर औसत टैरिफ 12% है, जबकि विलासिता की वस्तुओं, शराब, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर प्रभावी टैरिफ 70% या उससे अधिक है।

नाइजीरियाई तस्करों ने इसका फायदा उठाया है, वे चावल से लेकर कारों तक हर चीज की तस्करी देश में कर रहे हैं - ये वे वस्तुएं हैं जिनका, व्यापार सुरक्षा के बावजूद, नाइजीरिया स्थानीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं करता है।

नाइजीरियाई अधिकारियों ने चावल तस्करी के एक मामले का भंडाफोड़ किया। फोटो: द सन नाइजीरिया

टैरिफ और अन्य बाधाओं से सुरक्षित कुछ व्यवसायों के लिए, यह धन संचय का एक अवसर है। इनमें सबसे प्रमुख हैं अफ्रीका के सबसे अमीर व्यक्ति, अलिको डांगोटे, जिनकी संपत्ति सीमेंट, चीनी, नमक और अन्य वस्तुओं से बनी है।

नाइजीरिया की राजधानी लागोस स्थित वित्तीय सेवा फर्म ज़ेडक्रेस्ट ग्रुप के विश्लेषक सैमुअल अलादेगबाये ने कहा, "सबसे पहले, अवसर पैदा करने के लिए टैरिफ़ लगाने होंगे। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही व्यक्ति है जो अवसर का लाभ उठा सकता है, तो आपका एकाधिकार हो सकता है।"

डांगोटे इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने कोई एकाधिकार स्थापित किया है, और ज़ोर देकर कहते हैं कि कोई भी उनके जैसे जोखिम भरे निवेश निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन 67 वर्षीय यह व्यवसायी लगातार 13 वर्षों से नाइजीरिया का सबसे अमीर व्यक्ति रहा है और अभी तक किसी ने उसकी जगह नहीं ली है।

गुयेन खान

स्रोत: https://www.congluan.vn/bao-ho-bang-thue-quan-va-nhung-bai-hoc-cua-mot-so-quoc-gia-post341562.html

![[फोटो] क्यूबा के प्रथम सचिव और राष्ट्रपति ने वियतनाम की राजकीय यात्रा शुरू की](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/f169c1546ec74be7bf8ccf6801ee0c55)

![[फोटो] प्रधानमंत्री ने चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए यात्रा शुरू की](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/054128fff4b94a42811f22b249388d4f)

![[इन्फोग्राफिक] वियतनाम और क्यूबा के बीच पारंपरिक संबंध और विशेष मित्रता](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/c4c2b14e48554227b4305c632fc740af)

![[फोटो] वियतनामी कूटनीति की 80 वर्षों की समर्पित सेवा](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/26acbccca8cc44d9a73b221ca7f352c0)

टिप्पणी (0)