Banyak orang percaya bahwa "ide" tren "suara pria" berawal dari sebuah klip video seorang perempuan dari etnis minoritas yang menceritakan kesulitannya saat bekerja di sebuah kawasan industri di kota tersebut dalam bahasa Kinh dengan intonasi yang khas. Perempuan itu mengatakan bahwa ia diperlakukan dengan buruk, dan mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di rumah dan "memakan pria-pria masam".

Klip video tersebut dengan cepat menjadi tren di TikTok, tetapi yang patut direnungkan adalah reaksi penonton. Alih-alih bersimpati dan berbagi dengan seorang pekerja muda yang menghadapi ketidakadilan dan diskriminasi, mereka justru bergabung untuk menirukan suaranya, menambahkan ekspresi "konyol", melebih-lebihkan intonasi, dan menciptakan serangkaian video parodi yang lucu. Dari situlah, lahirlah "tren" meniru "suara pria".

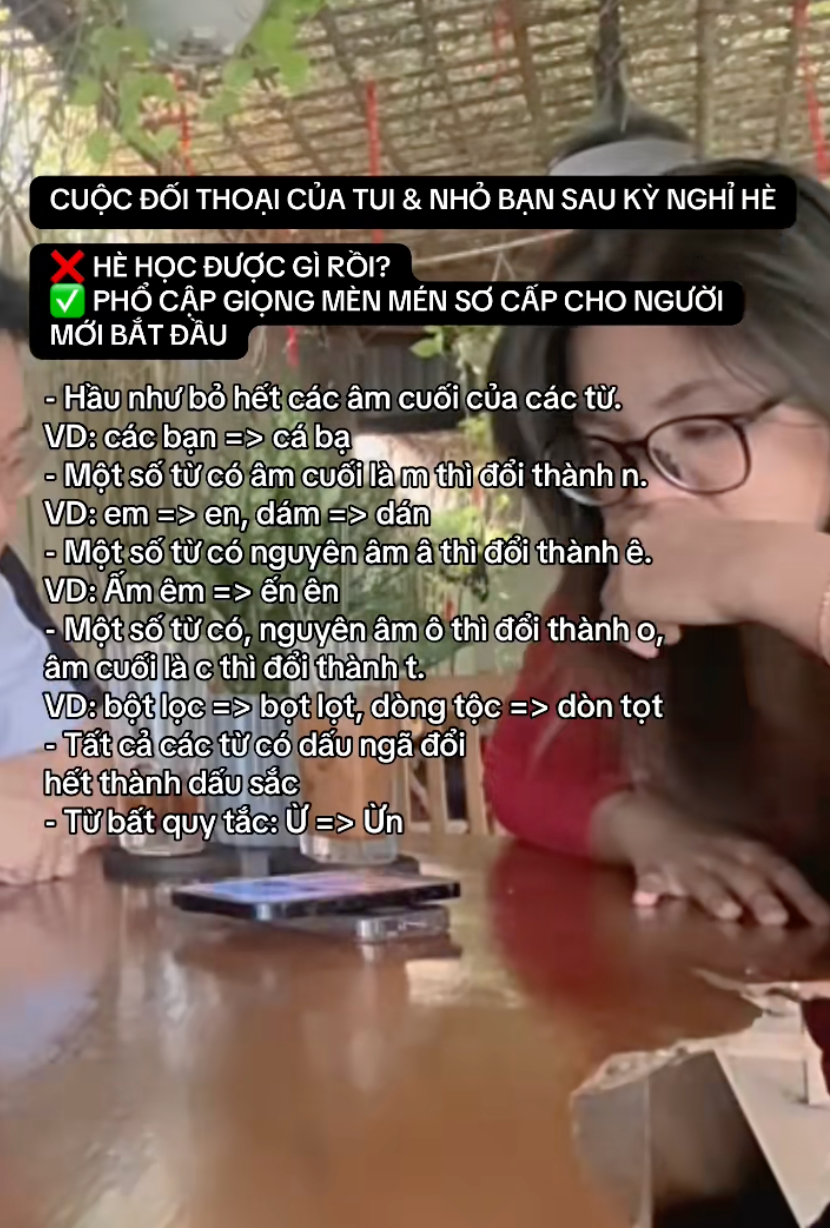

Di TikTok, Facebook, YouTube... ada ribuan klip video "suara pria", dengan berbagai macam "pembuatan konten": tantangan berbicara "suara pria", bernyanyi dalam "suara pria", mempopulerkan "suara pria" tingkat dasar untuk pemula, tes berbicara "suara pria" tingkat 9.0, mengajar orang asing berbicara "suara pria"...

Sebagian besar peserta mengambil posisi mayoritas, menertawakan perbedaan tanpa menyadari bahwa perbedaan tersebut berkontribusi pada terciptanya prasangka. Ini bukan fenomena lokal, melainkan bukti mekanisme kekuatan linguistik: suara kelompok dominan menjadi norma, sementara suara minoritas mudah dijadikan bahan ejekan.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal yang baru jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, mulai dari panggung komedi, drama, hingga produk video klip di internet, sudah berkali-kali penonton menyaksikan citra kaum minoritas etnis digambarkan lewat tutur kata yang janggal, cara berpakaian yang "tak lazim", dan perilaku yang "naif".

Banyak kreator konten media sosial juga mengikuti jejak tersebut dengan menjadikan adat istiadat dan bahasa sebagai bahan tertawaan. Contoh tipikal yang memicu kemarahan publik adalah kasus kanal YouTube A Hy TV yang banyak menampilkan sketsa yang dianggap mencemarkan nama baik dan menghina kehormatan serta martabat etnis minoritas, yang telah diminta oleh Komite Etnis kepada badan pengelola untuk turun tangan menanganinya. Intinya, produk-produk tersebut bukan sekadar "hiburan", melainkan tindakan mengeksploitasi ekspresi budaya kelompok-kelompok yang kurang beruntung demi mendapatkan tayangan.

Pengucapan etnis minoritas ketika berbicara dalam bahasa umum merupakan hasil dari sejarah kontak bahasa, sistem fonemik yang unik, ritme dan nada yang berbeda; hal ini merupakan bukti bilingualisme, yang menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan bahasa, bukan bukti "pemahaman yang buruk". Meniru aksen, mendistorsi nada, atau memisahkan kata benda asli (misalnya "men men") dari makna aslinya untuk mengubahnya menjadi kata sifat yang merendahkan merupakan proses transformasi bahasa yang bertujuan untuk merendahkan subjek. Dari perspektif yang lebih luas, perilaku ini merupakan manifestasi diskriminasi berdasarkan aksen, yang menyebabkan perasaan diskriminasi dan trauma psikologis pada orang yang ditiru, membuat mereka kehilangan kepercayaan diri dan bahkan memengaruhi peluang kerja, pendidikan , dan sebagainya.

Konsekuensi ejekan tidak hanya terbatas pada perasaan pribadi. Ada juga risiko kehilangan suara. Ketika suara dianggap sebagai lelucon, risiko banyaknya pesan yang ingin disampaikan oleh etnis minoritas mudah terabaikan oleh tawa penonton. Para pembicara tidak lagi didengarkan dengan serius, pendengar kehilangan rasa hormat untuk mempertimbangkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan generasi muda etnis minoritas berusaha menyembunyikan identitas linguistik mereka, memaksa diri untuk berbicara "standar" guna menghindari diskriminasi. Oleh karena itu, keberagaman bahasa berisiko terhapus, ketika nada dan ritme khas secara bertahap menghilang dalam upaya integrasi melalui asimilasi.

Di tingkat sosial, mempermalukan aksen memperlebar jurang antara "kita" dan "mereka". Mayoritas merasa aman menertawakan perbedaan, sementara minoritas merasakan lapisan rasa malu tambahan. Lebih parah lagi, di era media sosial, satu video parodi bisa menjadi viral, ditonton jutaan kali, lebih cepat daripada argumen tandingan atau upaya edukasi apa pun. Stereotip yang tampaknya telah memudar kini dihidupkan kembali dan direplikasi dengan kedok hiburan yang tidak berbahaya.

Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, para kreator konten harus memiliki tanggung jawab sosial dan budaya. Mereka perlu memahami bahwa tertawa tidak bisa dibangun dengan merendahkan orang lain. Ada banyak cara untuk membuat orang tertawa, namun tetap beradab dan manusiawi. Selanjutnya, agensi manajemen harus tegas menangani kasus-kasus yang memanfaatkan karakteristik budaya etnis untuk mencemarkan nama baik, meremehkan, dan mengolok-olok. Di saat yang sama, pers dan media perlu secara proaktif menyebarkan kisah-kisah positif, yang menegaskan nilai keberagaman bahasa dan budaya. Yang terpenting, penting untuk menciptakan kesempatan bagi etnis minoritas untuk bersuara, menceritakan kisah mereka dengan suara mereka sendiri, dan didengarkan dengan hormat.

Suara bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga warisan hidup suatu komunitas. Suara membawa sejarah, kenangan, pengetahuan, dan kebanggaan. Mengubah suara itu menjadi bahan tertawaan bukan hanya penghinaan bagi individu, tetapi juga bagi seluruh budaya. Mengutuk tindakan ejekan bukanlah kekerasan yang berlebihan, melainkan langkah penting untuk membangun masyarakat yang adil dan menghormati keberagaman. Hanya ketika suatu negara tahu bagaimana mendengarkan dan menghargai semua suara, barulah ia benar-benar kaya akan budaya, dan dapat meneguhkan kesopanan dalam cara orang-orang berperilaku satu sama lain.

Sumber: https://baonghean.vn/gieu-nhai-giong-noi-thieu-so-tren-mang-xa-hoi-van-nan-van-hoa-10308708.html

![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh memimpin rapat proyek kereta api](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/23/1761206277171_dsc-9703-jpg.webp)

![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/23/1761226081024_dsc-9845-jpg.webp)

![[Foto] Presiden Luong Cuong mengadakan pembicaraan dengan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/23/1761221878741_ndo_br_1-8416-jpg.webp)

Komentar (0)