ホーチミン市在住の71歳のミエンさんは、心膜の炎症と線維化につながる結核に感染していたが、肺炎だと思って気づかなかった。

ミエンさんは2ヶ月前、発熱、咳、倦怠感、食欲不振の症状が見られました。病院を受診したところ、肺炎と診断され、2週間入院しました。11月初旬、再び発熱し、倦怠感と呼吸困難が悪化し、体重も大幅に減少したため、ホーチミン市のタムアン総合病院で検査を受けました。

12月13日、心臓血管センター心臓科副部長のホアン・ティ・ビン医師は、患者が呼吸不全、多量の心嚢液および胸水、そして肝臓腫大を呈しており、呼吸器疾患が原因と疑われると発表しました。医師は肺液を排出しましたが、2~3日後に再び心嚢液が溜まり、結核菌検査は陰性でした。

1週間後も彼女の病状の原因は依然として不明で、治療は症状の改善のみを目的としていました。数回の肺穿刺検査の結果、液体は心不全(がんや感染症で通常見られる液体とは異なる)に関連している可能性があることが判明しました。この時点で医師は心エコー検査を指示し、心不全であることが判明しました(心臓のポンプ機能を示すEFは50%で、正常者では50%以上でした)。

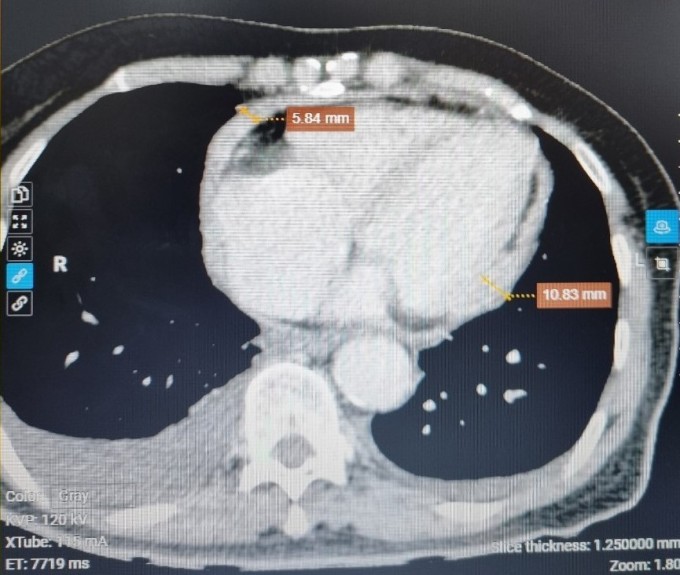

MRI検査の結果、心膜が一部で11mm近くも厚くなっていることが判明しました(通常の心膜の厚さは2~3mm程度です)。医師は、彼女が収縮性心膜炎であると診断しました。これは、心膜が弾力性を失い、瘢痕化し、硬い殻となって心臓をしっかりと包み込む状態です。その結果、心臓は体が必要とする血液を十分に送り出すことができなくなり、最終的には心不全に陥ります。さらに、心臓への血液の還流が困難になり、停滞が生じ、肝臓の腫大や胸水貯留を引き起こします。

心臓MRIで心膜肥厚の画像。最も厚い部分は最大11mm。写真:タムアン病院

心臓血管センター心臓血管・胸部外科部長のグエン・アン・ズン医師と外科チームは、心膜剥離手術と心膜生検を併せて実施しました。その結果、収縮性心膜炎の原因は結核菌であることが判明しました。結核菌は体内に侵入すると、近くのリンパ節を通り、血液を介してあらゆる臓器に広がります。この症例では、結核菌が心臓を侵し、ミエンさんはここ数ヶ月、呼吸困難、倦怠感、胸水に悩まされていました。

手術の翌日、患者の息切れは軽減し、心不全も改善し、胸水も消失しました。結核菌を完全に根絶するために、患者は結核治療を継続しました。

結核菌による心膜剥離手術から3週間が経ち、ミエンさんの健康状態は安定し、倦怠感や息切れもなくなりました。食欲も睡眠も良く、体重も2kg増加しました。EF指数は56%に上昇し、心嚢液や胸水もなくなりました。

ドゥン医師(左から2番目)と外科チームが患者の心膜の厚い層を除去した。写真:タムアン病院

ビン医師によると、収縮性心膜炎はゆっくりと進行し、発見が難しいとのことです。医師は、疲労感や息切れの原因として、心不全、冠動脈疾患、肝疾患、その他の消化器疾患などを疑うことが多いようです。ミエンさんの場合も、当初は肺疾患を疑い、その後、収縮性心膜炎が発見されました。

収縮性心膜炎の原因は、胸部外傷、狼瘡、関節リウマチ、シェーグレン症候群などの自己免疫疾患または炎症性疾患、心臓手術の合併症、癌の放射線療法、転移性癌など、多岐にわたります。そのうち、心膜炎症例の20~30%は結核に関連しています。

ビン医師によると、現時点では収縮性心膜炎を予防する方法はありません。患者は、細菌感染症を迅速に治療し、放射線療法中に心膜への放射線損傷を最小限に抑え、胸部外傷を引き起こす可能性のある状況を避けることで、この疾患の発症リスクを軽減することができます。

トゥハ

* 患者名は変更されています

| 読者はここで心血管疾患に関する質問をし、医師が答えます |

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)