国家の独立と自由のための闘争の中で、 ベトナム共産党の指導の下、芸術家と作家のチームは継続的に成長し、成熟し、次第に傑出した才能を発揮し、革命の歴史の輝かしいページに永遠にその名を残しました。

|

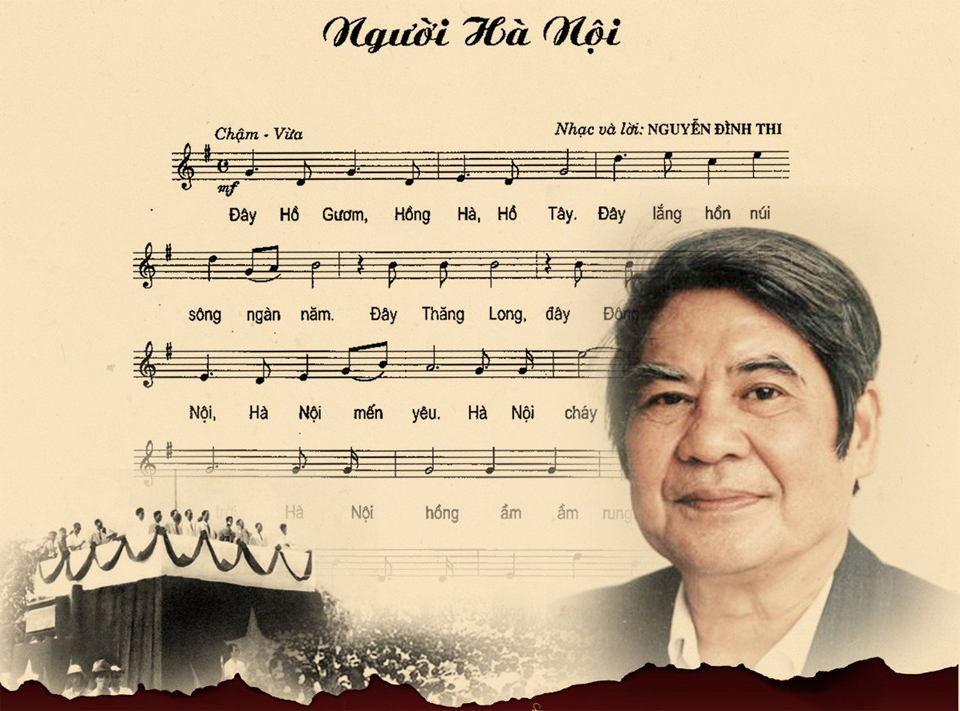

| 音楽家であり詩人でもあるグエン・ディン・ティと彼の作品「 ハノイの人々」。 |

こうした傑出した文学的、芸術的才能を持つ人々の中で、詩人、作家、劇作家、文芸評論家、音楽家として多才なグエン・ディン・ティ氏を名乗らないわけにはいきません。ティ氏は1996年に国家から第一回ホーチミン文学芸術賞を受賞しました。2003年、79歳でこの世を去り人間界に戻り、その素晴らしい魂とペンによって創り出された貴重な芸術的遺産を未来の世代と祖国に残しました。

国の歴史の転換期に音楽家たちが築き上げた数々の頂点の中でも、グエン・ディン・ティというミュージシャンが生み出した不朽の名曲を二つ挙げずにはいられません。それは、1945年に生まれた「ファシストよ」と、1947年に生まれた「ハノイ・ハノイ」です。「ファシストよ」を書いた当時、作者は21歳になったばかりで、「ハノイ・ハノイ」は23歳の時に書かれたものです。その若々しい情熱と活力はメロディーと歌詞に溢れ、時に英雄的で激しく、時に叙情的で深く、時に抑圧された憤りに満ち、時に高揚感と誇りに満ちていました。息子で作家のグエン・ディン・チン氏の思い出によると、彼が「Nguyen Ha Noi」を作曲した当時、まだ作曲が達者ではなく、感情がこみ上げてきたときに即興で作曲し、その後、ピアノの演奏が得意な義理の弟がそれを音楽として録音したという。

「心から湧き出るものは心に届く」という古い諺があります。音楽家グエン・ディン・ティの心から生まれた2曲は、ベトナム数百万世代の人々の心に「行き着いた」だけでなく、「留まった」のです。同時に、これらの曲は我が国の輝かしい革命史における記念碑、マイルストーンとなっています。「ファシストを滅ぼせ」と「グオイ・ハノイ」の2曲が、これほど輝かしく完璧な成果を上げたのは、高い芸術的価値に加え、革命史、闘志、勝利への信念といった点で比類のない価値、未来を予言する預言的価値、そして他の曲にはなかなか達成できない独自性を備えているからだと私たちは考えています。

歴史は、1940年に日本のファシストがベトナムとインドシナ半島に侵攻したことも記録しています。人々は極度の苦難と悲惨に苦しみ、1945年には200万人の同胞の命を奪った大飢饉へとつながりました。1945年3月9日、日本はフランスを追い出し、インドシナを独占するためにクーデターを起こしました。直後の1945年3月12日、党中央常務委員会は拡大会議を開催し、「日本とフランスは互いに、そして我々の行動と戦う」という指令を発布しました。これは大衆闘争のクライマックスを開き、8月総蜂起への道を切り開き、日本のファシストから権力を取り戻し、ベトナム民主共和国を樹立する機会を捉えました。こうした歴史的背景の中で、「ファシズムを打倒せよ」という歌が生まれました。この歌は、ホー・チ・ミン主席とベトナム共産党の指導によるベトナム革命の転換期と結びついています。同時に、これは世界的なファシズムの敗北とも関連しており、それゆえ、歴史的価値においても同様に重要な意味を持っています。

ドイツ・イタリア・日本のファシスト枢軸が崩壊した後、連合軍の影に隠れていたフランス植民地主義者たちは、再び我が国への侵攻を開始しました。祖国を失うことを拒み、奴隷となることを拒む決意をしたホー・チミン主席は、1946年12月19日、「国民抵抗の呼びかけ」を発しました。首都ハノイの軍隊と人民は、最初の砲弾を発射しました。「通りにはバリケードが築かれ、道路には塹壕が横切っていた」(ト・フー)。血の誓いが交わされる、英雄的で悲劇的な光景を目の当たりにしたグエン・ディン・ティは、ハノイ戦線の新聞「クー・コック」の記者として、胸の高鳴りとともに「グオイ・ハノイ」という歌を作曲しました。リズムとメロディーから判断すると、これは革命歌の最初の叙事詩と言えるでしょう。そして、これまで首都ハノイを題材にした数百もの歌の中で、ドンド、タンロン、ハノイを題材にした叙事詩はおそらくこれだけでしょう。このように、この歌、つまり叙事詩は、ハノイをベトナム革命の輝かしい時代である民族抵抗戦争の節目と結びつけています。そのため、他の歌にはない歴史的意義を持つのです。

闘志は、まさに「ファシストよ」という曲名に表れています。荘厳なメロディーと、まるで兵士たちが行進するマーチングバンドのリズムを思わせるこの曲の歌詞は、すべての人々に立ち上がり革命を起こすよう呼びかけています。そして、その呼びかけは、どのように力を結集し、どのように武器を装備して敵を攻撃するかをも明確に示しています。「急げ、急げ、肩を並べて/老いも若きも、男も女も区別なく/銃や剣を手に、我々は進む、敵を滅ぼすために進む」。今日、国は平和で、人々は幸せで穏やかです。しかし、「ファシストよ」という曲を歌ったり聞いたりすると、私たちは今でも、ハノイだけでなく国中に、剣や銃を持った軍隊、棍棒や槌や鎌を持った抗議者たちの足音が響き渡り、日本軍とその手下たちを追い払うために押し寄せ、八月革命の大蜂起が勝利した姿を思い浮かべます。

叙事詩「ハノイの人々」は、優しく明るいメロディーで千年の魅力的な文化を持つハノイの街並みを描き出す冒頭の後、煙と炎に包まれた首都の情景が次々と展開されます。そして革命軍の壮大で激しい戦闘シーン。「街路の埃が舞い上がり/敵の死体が踵の下に倒れる/銃声は歓喜に満ちている」と歌われ、感情が高ぶる場面は、歌のエンディングにもなっている「帰還の日の笑い声/勝利!」へと続きます。

ミュージシャン、グエン・ディン・ティの2曲は、勝利への信念を持って戦う歴史的な歌であるだけでなく、未来を予言し、国家に起こるであろう重要な出来事を予言する意味も持っています。「ファシズムを打倒せよ」という曲は、1945年初頭、国が失われていく中で、日本のファシストとフランスの植民地主義者が「年齢、性別、年齢を問わず」蜂起を狂ったように鎮圧しようと競い合う中で作曲されました。「自由と食料を取り戻せ」「民主共和国へ進撃せよ」「ベトナム万歳!」と歌われていました。そして実際、日本のファシストから権力を奪取した後、歴史的なバディン省の真っ只中、ホー・チ・ミン大統領は「独立宣言」を読み上げ、ベトナム民主共和国を誕生させました。ここに、1945年9月2日の偉大な出来事と、上記で引用した作者の歌詞の間に、何かが重なり合っているように思われます。 1947年に書かれた歌「ハノイの人々」には、「明日、何世代もの人々が空に向かって大声で勝利を叫ぶだろう」という歌詞があります。

はい。グエン・ディン・ティの音楽の歴史的、闘争的、そして予言的な性質について言及しました。しかし、より深く研究し比較していくと、彼の音楽は他に類を見ない、つまり、反映されているテーマにおいて唯一無二の作品、唯一無二の作品であることに気づきます。「ファシストよ」は、1945年の抗日ファシズム運動と関連づけられた唯一の歌であり、もはや議論の余地はありません。「グオイ・ハノイ」は、千年の文化の都を題材にした数百もの歌曲の一つで、他にも優れた歌は数多くありますが、グエン・ディン・ティの作品は芸術性など様々な側面を持つ長編詩であり、革命音楽の最初の長編詩であり、ドン・ド・タンロン・ハノイを題材にした唯一の長編詩でもあります。ですから、もちろん、彼の作品も唯一無二の作品なのです。約80年経った今でも輝き続けるこれらの作品は、ベトナム革命音楽の貴重な宝石であり、音楽家グエン・ディン・ティが今日そして明日の社会に残してくれた誇らしい遺産であると同時に、音楽業界に携わる私たちにとって生涯学び従うべき素晴らしい手本でもあります。

グエン・ディン・ティの音楽遺産、特に不朽の名曲「ファシストよ」と「ハノイよ」について語るとき、この2曲の芸術性の高さに触れないのは大きな間違いでしょう。しかし、本稿の冒頭でも述べたように、音楽理論家、ジャーナリスト、そして音楽家によって、この2曲について多くの記事が書かれてきました。そして、それらの記事による称賛を必要とせずとも、「ファシストよ」のメロディーは、80年近くもの間ベトナムの声のテーマソングとして、今もなお日々響き渡っています。長編歌曲「ハノイよ」は、多くの劇場や歌手によって定期的に演奏されているだけでなく、音楽学校の声楽カリキュラムや、ベトナム最高の声と歌手を競うコンクールでも重要な曲の一つとなっています。これらの事実だけでも、この2曲の芸術的価値は十分に語られるでしょう。したがって、本稿では、他の多くの記事では触れられていない、隠れた価値についてのみ言及することにします。これらは革命的な歴史的価値、勝利を信じる闘志、未来予測、そして類まれな独自性であり、ベトナム革命史上最も輝かしいマイルストーンを刻む記念碑となった2つの音楽作品を通じて、グエン・ディン・ティの音楽の芸術的価値に加えて重要な価値でもある。

音楽家、功績ある芸術家。キエウ・カック・ドゥ

(ナムディン省文学芸術協会会長)

[広告2]

出典: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202502/kham-pha-nhung-gia-tri-an-khuat-trong-am-nhac-nguyen-dinh-thi-f9b7d51/

コメント (0)