|

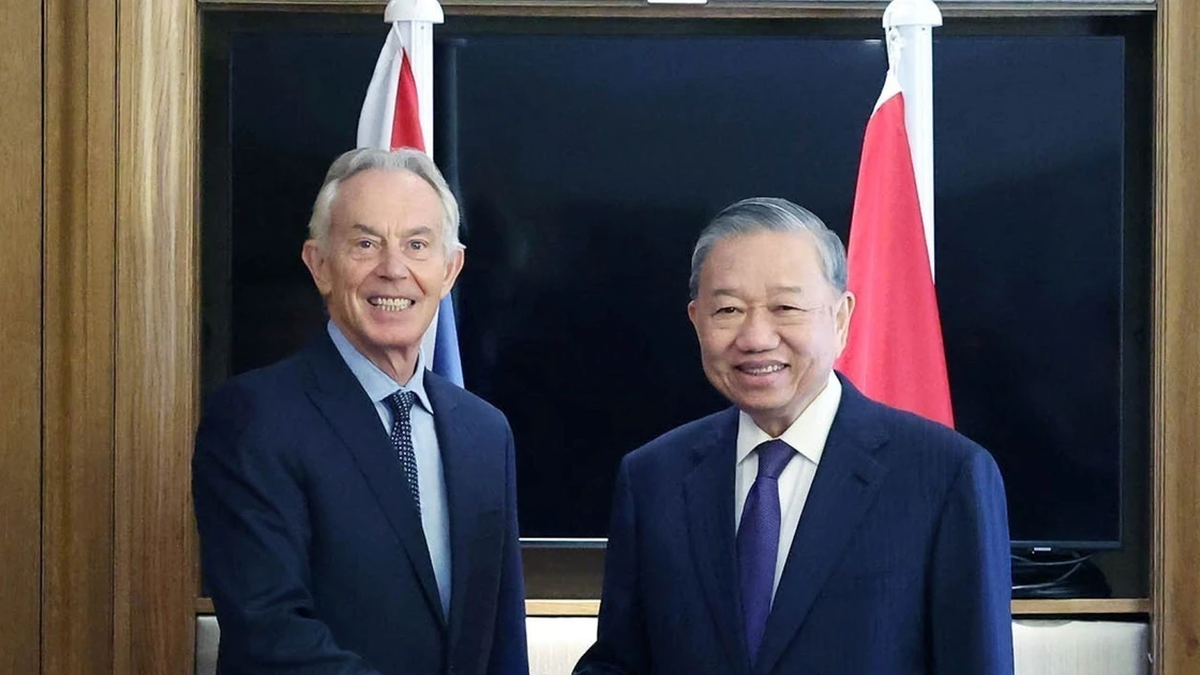

| 大学の合併により、研修の質が向上し、学習者が質の高い教育を受けやすくなります。(写真:ヴァン・トラン) |

ベトナムの高等教育史上最大の改革が進行中です。約140校の公立大学が統合、再編、あるいは解散しています。これは、分散化と小規模化という現状を打破し、経営効率を向上させ、地域および国際的に競争力のある強力な大学へと進化するための「画期的な」一歩と捉えられています。しかし、真に強力な大学となるためには、単に大学を統合するだけでなく、ビジョン、人材、そして大学文化の強化が不可欠です。

避けられない転換点

過去20年間、ベトナムの高等教育システムは量は急速に成長しましたが、質の面での成長は鈍化しています。1987年には101校でしたが、現在では264校に増加し、そのうち173校は公立です。急速な発展により、資源の分散化が進み、多くの学校は小規模で、専攻が重複し、設備は脆弱で、研究能力も低い状況となっています。多くの学校は予算不足に陥り、入学者数は伸び悩み、運営は停滞しています。

このような状況において、再編と統合政策は不可避です。 政治局決議71号と政府決議281号はともに、「中間層の整理、合理化、廃止、効果的な統治の確保」という要件を明確に規定しています。グエン・キム・ソン大臣はこれを「重要な機会であり、突破口となる」と呼び、この機会を捉えなければ、高等教育は今後も地域のペースに遅れをとることになるだろうと述べました。

実際、ベトナムはこのプロセスにおいて主導的な立場にありません。中国は1996年から2001年にかけて385の大学を統合し、学際的かつ総合的な大学を設立しました。韓国も人口危機を受けて、一連の大学再編を進めています。ベトナムにおける統合は、拠点の効率化だけでなく、研究・教育・生産を連携させ、グローバルブランドを確立する大学の構築を目指しています。

適切に実施されれば、大学の合併は多くのメリットをもたらすでしょう。まず、資源の集中化、専門分野の重複回避、そして地域力の強化に役立ちます。強力な大学が弱い大学を率いることで、大規模な学術・研究エコシステムを構築できます。学生はより良い環境で学び、教員は専門知識を伸ばすための条件を得ることができ、政府は数百もの分散した「拠点」を維持するコストを削減できます。

合併はガバナンスモデルの再構築の機会でもあります。現在、多くの学校は厳格な管理体制の下で運営されており、真の自治権が欠如しています。再編においては、合理化されたガバナンスモデルを確立し、学校理事会と校長の権限を強化し、説明責任と自治権を結び付ける必要があります。さらに、これはリーダーシップチームを見直し、新たなビジョンを定義し、多分野、分野間、そして国際的な統合に向けた発展戦略を構築する機会でもあります。

正しく捉えれば、大学再編は単なる「合併」の問題ではなく、経営思考、研修から研究、知識移転に至るまで、包括的な改革の機会となる。グエン・キム・ソン大臣が示唆したように、3~5校の世界トップクラスのエリート大学形成への道を開くことができるだろう。

学習者を中心に据える必要がある

しかし、機会は綿密な準備があって初めて現実のものとなります。なぜなら、性急に合併を行うと、大きな混乱を引き起こす可能性があるからです。ホーチミン市医科薬科大学のトラン・ディエップ・トゥアン教授は、「合併は必ずしも発展を意味するわけではありません。ガバナンス基盤と組織文化が欠如している場合、新しいシステムは以前よりも脆弱になる可能性があります」と警告しています。

実際、「大学文化」は測定が難しい要素ですが、極めて重要です。各大学は、教育、研究、学術活動に至るまで、それぞれ独自のアイデンティティを持っています。2つ以上の組織が統合されると、権力闘争、利害対立、あるいは文化的な衝突は避けられません。リーダーの選任、新たな組織の設置、そして資源の分配は、透明性と公平性を保ち、大規模大学と小規模大学の間で「飲み込み」の精神が生じないようにしなければなりません。

一方、グエン・キム・ホン准教授(ホーチミン市教育大学元学長)は、報道機関を通じて、「再編は正しいが、基準は公開され、明確なロードマップが策定され、関係者との協議が不可欠だ。透明性が欠如すれば、合併は社会の信頼を損なう可能性があり、ベトナムの高等教育セクターはこれを早急に回復する必要がある」と指摘した。

では、真に「強くなる」にはどうすればよいのでしょうか?専門家の意見が一致するのは、機械的な合併を避けることです。タ・ヴァン・ハ議員は率直にこう述べました。「弱小校が強豪校と合併する場合、十分な準備がなければ、強豪校に悪影響を及ぼし、質の低下を招く可能性があります。」合併は、単に校名を追加したり、場所を統合したり、職員を統合したりするだけでは不十分です。学術的基準、地域の発展ニーズ、そして新組織の運営能力に基づいて行われなければなりません。

「強くなる」ためには、慎重な審査が必要です。基準を満たさない学校は廃止すべきです。潜在力のある学校は、平準化するのではなく、発展のために投資すべきです。統合後の施設については、特に移行期間において、財政、インフラ、人員に関する具体的な政策が必要です。初期投資がなければ、「再編」は単なる形骸化になってしまいます。

さらに重要なのは、学習者を最優先に考えることです。規模の大小を問わず、あらゆる改革は学生の権利を保障するものでなければならず、学生が行政上の妨害の犠牲者となることがあってはなりません。強力な大学システムは、規模や予算だけで測られるものではなく、教育の質と学生満足度によって測られるべきです。

140の大学の統合は、組織上の問題であるだけでなく、教育経営の考え方の試練でもあります。ベトナムは「学校を行政単位とする」モデルを脱却し、「学校を知識の中心とする」モデルへと移行する必要があります。その際、制度の合理化は、経費削減だけでなく、真に自立的で創造的、そして社会的に影響力のある大学を再生し、創造することにつながります。

その精神は、グエン・キム・ソン大臣の「掴むべきものはしっかりと掴み、手放すべきものは断固として手放す」という指示に反映されています。これは深く考える価値のあるメッセージです。国家は戦略的経営の役割に注力する一方で、大学は学問、財政、人事において自律性を持つ必要があります。権力と責任が密接に結びつき、自律性が透明性と結びつくとき、大学システムは成熟することができます。

今後の再編は決して容易なものではないでしょう。しかし、長期的なビジョン、開かれた対話、そして学ぶ精神をもって実行されれば、歴史的な転換点となるでしょう。持続的な発展を目指す国は、弱体な大学に頼ることはできません。大学が規模ではなく、質、知性、そして勇気において強くなったとき、初めて国は真の知識の時代へと突入できるのです。

出典: https://baoquocte.vn/sap-nhap-dai-hoc-thach-thuc-va-co-hoi-tu-cuoc-cai-to-lon-332360.html

![[写真] 数千人が堤防を激しい水から救う感動的な光景](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761825173837_ndo_br_ho-de-3-jpg.webp)

コメント (0)