ベトナムは、大胆なイノベーションによって発展の階段を登ってきました。しかし、成功への道はどれも同じではありません。初期の離陸段階では「奇跡の薬」と言われたものが、今や現状維持のままでは障壁となり得ます。したがって、次のステップには、1986年の勇気だけでなく、 経済が成長するだけでなく、変化する世界において持続可能で公平かつ適応力のある発展を遂げるための新たな制度的ビジョンが必要です。

ヴー・ホアン・リン博士は、 2008年にミネソタ大学(米国)で応用経済学の博士号を取得し、現在はハノイにあるベトナム国家大学経済大学で講師を務めています。長年にわたり世界銀行に勤務し、開発経済学、応用ミクロ経済学など、国内外の多くの組織でコンサルティングや研究活動を行ってきました。

第一次ドイモイが計画経済から市場経済への移行を開始したとすれば、現在は要素ベースの成長から制度的かつ生産性ベースの成長へと、より困難な移行を必要としている。

2026年初めに開催予定の第14回全国党大会は、1986年のドイモイと同様の改革の節目となることが期待されている。

ちょうど40年という時の一致には象徴的な意味があるが、さらに重要なのは、ベトナムが建国100周年を機に、2045年までに高所得国になるという大望を実現するために、今後20年間の制度的ビジョンを再構築する必要がある時だということ。

1986年の改革:経済改革は制度改革と並行して進む

1986年の第6回党大会における包括的改革の決定は、政策プログラムの開始のみならず、何よりもまず思考の革命をもたらした。数十年にわたる中央集権的な計画モデル維持の後、ベトナム経済は停滞、ハイパーインフレ、深刻な食糧、物資、そして社会的な信頼の不足に陥った。

その文脈において、 ベトナム共産党は、旧モデルの限界を認め、国家管理の下、市場メカニズムの下で運営される多部門商品経済へと移行するという政治的勇気を示した。

これは、自発主義から実用主義へ、市場を否定することから効率的な資源配分の原動力として受け入れることへ、そして民間部門を改革の対象と見なすことから開発の正当かつ必要な主体と見なすことへの、思考の根本的な転換です。

新たな考え方に基づき、その後数年間にわたり一連の経済制度改革が強力に実施されました。

これらの改革の影響は広範囲に及びました。わずか1年で、ベトナムは米の輸入国から世界第3位の米輸出国へと躍進しました。補助金の廃止により、数十年にわたる配給制は終焉を迎えました。

国有企業は損益計算の原則に基づいて運営され、生産と経営において自律性を持つようになりました。それに伴い、1990年に会社法と民営企業法により民営経済が合法化され、数千もの民営企業が設立され、貿易、サービス、生産の分野で事業を展開し、経済の活力ある補完力となりました。

ベトナムも、1987年に外国投資法を公布し、段階的に外国からの投資を封鎖しました。これは大胆な一歩であり、外国企業が合弁事業または100%外資の形で直接投資できるようになりました。これにより、FDIはインフラ開発、加工産業、雇用創出において重要な資本フローとなりました。

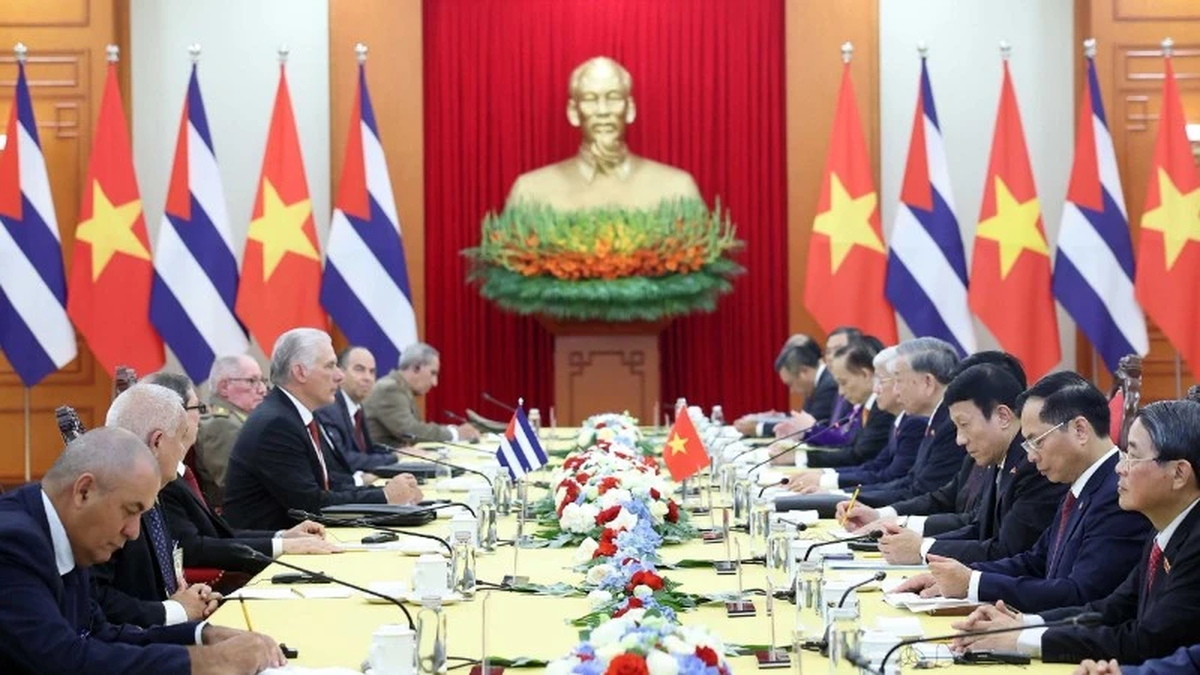

中国との関係正常化(1991年)から韓国、EU、そして特に米国との外交関係樹立(1995年)までの外交努力により、ベトナムは正式に統合の時代に入った。

1995年のASEAN加盟は地域的な意義を持つだけでなく、国際社会におけるベトナムの責任ある一員としての重要性を再確認するものでもありました。

ベトナムの経済は1991年から1995年にかけて年平均8.2%の成長を遂げ、冷戦後のアジア地域において傑出した数字を記録しました。インフレ率は1980年代後半の3桁から1995年には15%未満にまで低下し、マクロ経済の安定において大きな成功を収めました。

農業は、急増する人口を養うだけでなく、国際的にも拡大していくのに十分な規模です。工業は依然として国有企業が支配的ですが、前向きな変化を見せ始めています。特に、民間部門と非公式経済は、都市部と農村部の人口の大部分にとって主要な雇用源となっています。

制度的には、1992 年の憲法は重要な前進を示しました。憲法は初めて民間経済、財産権、経済部門間の法的平等を認めたのです。

この変革は単なる「解放」ではなく、市場志向の方向に経済・法秩序を再構築するプロセスであり、第7回および第8回党大会で正式化された「社会主義志向の市場経済」モデルの基礎を築くものである。

維新を「制度的変革」と考えるならば、この期間はその最初の章にあたります。

2025年~2030年に向けた包括的な制度改革に向けて:

1986年のドイモイ改革から40年を経て、ベトナムは大きな進歩を遂げ、1人当たりの所得が1990年と比べて25倍以上増加するなど、ダイナミックに発展する経済となりました。しかし、この発展の過程は新たな限界に直面しています。

現実には、初期の成功をもたらした原動力、すなわち安価な労働力、優良人口、外国直接投資(FDI)による資本流入、資源輸出などは、徐々に衰退し、競争優位性を失いつつあります。ベトナムは現在1億人以上の人口を抱え、そのうち約67%が労働年齢層ですが、出生率は急速に低下し、高齢化も急速に進んでいます。

予測によると、ベトナムの人口黄金期は2042年頃に終わりを迎え、財政逼迫、社会保障費の高騰、熟練労働者の不足につながるとされています。労働生産性は2016年から2020年にかけて年平均5.8%増加しているものの、東アジア諸国と比較すると依然として大幅に低い水準にあります。2020年のベトナムの生産性は、中国の約36%、マレーシアの24%、韓国の8%未満にとどまりました。

一方、FDI部門は依然として成長の牽引役ではあるものの、現地化率が低く、国内企業との連携能力も限られている。付加価値の大部分は依然として国境外で生み出されており、これは経済の技術吸収力の弱さを反映している。

同時に、ビジネス環境は依然として多くの制度的障壁に直面しています。法制度は不安定で、絶えず変化し、投資、土地、建設、住宅などの法律が重複しています。

投資プロジェクトが、多くの異なる機関によって発行される30種類以上のサブライセンスを経なければならないという事実は、「分断された制度的状況」、つまり権力が分散しているにもかかわらず効果的なチェック体制が機能していない状況の表れです。草の根レベルでは小規模な汚職が依然として蔓延しており、内部および社会的な監視機関は脆弱で独立性に欠けています。

こうした状況下では、企業は政策リスクを恐れ、長期投資を躊躇し、改革へのコミットメントに対する信頼を失っています。こうした状況下で、内発的推進力を生み出すのに十分な制度改革が行われなければ、以前のドイモイ政策の成果は停滞するか、「低成長 - 中途半端な改革 - 信頼の低下」という悪循環に陥る可能性が高いでしょう。

問題は、ベトナムが党と政府の文書で定義されている2045年までに高所得国になるという目標を達成したい場合、2025年から2045年の期間の発展の原動力は何になるかということです。

答えは明白だ。制度改革こそが中心的な手段となるべきだ。1986年に開始されたドイモイ政策が主に経済の「解放」に焦点を当てていたとすれば、今日の改革には創造性と透明性を促進し、主体間の真の平等を確保する近代的な制度システムの創出が求められる。

ベトナムは前向きな兆候を見せている。社会主義志向の市場経済制度の完成に関する2022年決議19-NQ/TWは、経済制度改革の分野においてこれまでで最も包括的かつ鋭い文書とみなされている。

デジタル変革、イノベーション、都市ガバナンスに関するプログラムも新たな道を切り開きます。しかし、戦略的かつ同期的な制度改革プログラムに対する最高レベルの政治的コミットメントがない限り、これらの動きは地域的かつ断片的なものにとどまり、画期的な成果を生み出すには不十分です。

第14回党大会 - 立ち上がる志

1986 年の第一次大改革は経済思想と制度の「解放」であったため、第二次大改革は国家統治モデルの近代化を目指した根本的な制度改革となる必要がある。

第14回議会では、包括的な制度改革プログラムを最重要の政治課題として取り上げる必要があります。これは単なる公共政策の技術的な必要性ではなく、今後20年間の国の方向性を定める政治的選択です。

イノベーション2.0には、第14回党大会の文書に基づいて形作られたビジョン、明確な目標、具体的な実施期限、そしてそれに伴う政策ロードマップが必要です。ベトナムには開発意欲が欠けているのではなく、その意欲を適切に促進するための仕組みが欠けているのです。

第14回党大会は、2045年までに高所得国になることを目指す国の地位に見合うよう、制度構造を再構築する機会です。1986年のドイモイ政策の歴史が証明しているように、適切な行動のタイミングを選べば、国でさえも運命を変えることができるのです。

今日の最大の障壁はもはや物理的なリソースではなく、権力が制御され、責任が明確に定義され、結果が政策の最終的な尺度となる現代的な統治システムを設計し、運用する能力です。

革新的でデジタル化され、低炭素で、世界的につながった経済の新たな要求には、より柔軟で、より透明性が高く、より迅速な政策対応が可能な、まったく異なる制度的エコシステムが必要です。

韓国、中国、シンガポールの国際的な経験から、画期的な制度改革は、国が新たな発展の瀬戸際に直面した時に開始されることが多く、その場合「制度的後押し」が前進するための必須条件となることがわかります。

不確実で競争の激しい世界情勢においては、制度が成長率だけでなく、発展の質や統合能力も決定することになる。

ベトナムには、制度的な思考、透明性のある思考、そして長期的な創造性といった、新たな画期的な思考様式が必要だという認識のもと、上級指導者、行政機関、そしてビジネス界が団結すべき時が来ています。重要な局面において、国の長期的な繁栄を決定づけるのは、資金や技術ではなく、まさにこの思考様式なのです。

改革の3つの軸を議題にすべきです。

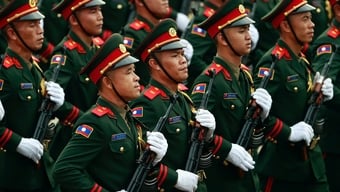

- 都市自治制度と地方分権。ベトナムは、2025年6月1日に国会で可決された地方自治組織法(改正版)に基づき、郡レベルを廃止し、従来の3階層構造に完全に取って代わり、2階層(省レベルと市レベル)の地方自治モデルを2025年7月1日より正式に運用します。

標準化と近代化にもかかわらず、現在の地方分権化の仕組みは、ホーチミン市やダナンなどの主要な地域の能力と独自の役割をまだ適切に反映していません。

これらの都市は、実際の予算権限、計画、投資、人事組織における柔軟性を得る必要があり、同時に、公の評価、成果の効率に関する報告、政治・社会組織やメディアによる監視を含む、結果を監視するメカニズムを通じて明確な説明責任を果たす必要があります。

- 党と国家における権力統制のための制度。高官レベルの汚職防止においては大きな進歩が見られるものの、権力統制は依然として行政的なものであり、近代的な制度原則に基づいていない。

第14回党大会は、実質的な権力統制構造の基盤を築くべきである。これには、より独立した検査委員会による党内監督、検査機関による行政監督、そして報道機関、選出された代表者、中間機関による社会監督といったメカニズムが含まれる。立法機関、監査機関、統計機関を段階的に専門化し、これらの機関に技術的独立性をもって活動するための権限をより多く付与する。

- 近代的な市場制度の完成。そのためには、資産所有(特に土地)、公共資産の評価、公正な競争における「ボトルネック」の解消、そして許認可、入札、投資認可における行政独占の打破が必要となる。新たな土地法の制定、入札法および予算法の改正、そして公的情報へのアクセス権に関する法律の公布は、制度改革パッケージに統合されるべきである。

現在のシステムに対する3つの主要な要件

近代的な法治国家の必要性。行政権が透明化され、立法府が専門化され、司法府が真に独立している。司法府は、財産権を保護するだけでなく、投資とイノベーションを促進するためにも、公平な裁定者として機能しなければならない。

効果的かつ透明性の高い権力管理メカニズム。解決策は、行動の検査、調査、対処だけに頼るのではなく、報道機関、市民社会、デジタル技術といった独立した監視手段と組み合わせ、権力を制御された分散化に向けて再設計するメカニズムを構築する必要がある。

完全かつ統合された市場制度の構築:国内の民間部門は平等に扱われ、公的かつ競争的に資源(土地、資本、情報)にアクセスできます。

公共政策システムは、条件付きインセンティブではなく、平等な環境を創出するために、直接的な介入から原則に基づく法的枠組みへと移行する必要がある。同時に、土地、公共財政、公共サービスといった、依然として「特権」となっている分野における改革を継続的に推進する必要がある。

ホーチミン市には真の地方分権化が必要だ

合併後、ホーチミン市はベトナムのGDPの約32%、国内予算収入の約30%を占めると見込まれていますが、公共投資、計画、財政に関する意思決定能力は非常に限られています。2015年の国家予算法では、ホーチミン市の予算は省予算と規定されており、ODAを含むほとんどの主要プロジェクトは中央政府の承認が必要です。

具体例として、地下鉄1号線ベンタイン・スオイティエン間は2012年に着工されたが、市が投資者であるにもかかわらず、計画投資省と財務省に総投資額の調整を要請しなければならなかったため、何度も延期された。

同様に、ホーチミン市の留保予算は約21%で、ハノイ(32%)や地方分権型モデルを採用している国の大都市と比べても大幅に低い水準です。一方、都市インフラ、公共交通機関、運河改修はいずれも深刻な負担増に見舞われています。

ホーチミン市の状況は、特別な都市統治機関における真の地方分権化の必要性を明確に反映しており、地方自治体にはその主導的役割に見合った財政、計画、投資の余地が必要である。

出典: https://tuoitre.vn/thoi-khac-ban-le-cho-doi-moi-2-0-20250826152907789.htm

![[写真] 9月2日の建国記念日前夜、ホーチミン市は国旗と花でいっぱい](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/1/f493a66401844d4c90919b65741ec639)

コメント (0)