Der Oberste Gerichtshof der USA steht vor einem Dilemma: Sein Urteil könnte entweder die Selbstbestimmung der Wähler einschränken oder Trump unbeabsichtigt einen Wahlvorteil verschaffen.

Die Kontroverse um die Streichung Donald Trumps vom Stimmzettel der republikanischen Vorwahlen für die US-Präsidentschaftskandidatur hat sich ausgeweitet. Ausgehend von dem Urteil des Obersten Gerichtshofs von Colorado, wonach Herr Trump wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ zur Annullierung der Wahl von 2021 nicht zur Wahl 2024 zugelassen sei, zogen die Wahlbeamten von Maine am 28. Dezember nach und entfernten den ehemaligen Präsidenten ebenfalls vom Stimmzettel.

Der Oberste Gerichtshof der USA in Washington wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Fall einschalten. Kern des Streits ist die Auslegung von Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes, der Personen, die an Aufruhr oder Rebellion beteiligt waren, von der Bekleidung öffentlicher Ämter ausschließt. Doch das Gericht sieht sich mit zwei unangenehmen politischen Realitäten konfrontiert.

Sollten die Argumente des Gerichts in Colorado akzeptiert werden, würden die Richter des Obersten Gerichtshofs den Wählern das Recht entziehen, über die Führung des Landes zu entscheiden. Sollten sie die Auslegung des 14. Verfassungszusatzes durch das Gericht in Colorado ablehnen, wäre dies ein bedeutender Vorteil für Herrn Trump im Rennen um das Weiße Haus und würde viele zu der Annahme veranlassen, der Oberste Gerichtshof greife in die Wahl ein.

Laut Tara Leigh Grove, Rechtsprofessorin an der University of Texas, hätte jedes der beiden Urteile schwerwiegende Folgen für den Ruf des mächtigsten Gremiums im US-amerikanischen Gerichtssystem sowie für einzelne Richter innerhalb dieses Gremiums.

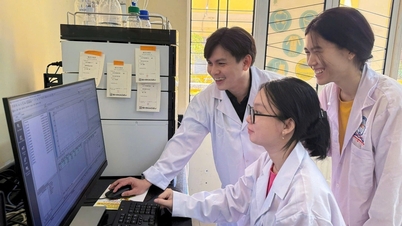

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump spricht am 4. Oktober nach dem dritten Tag seines Prozesses in New York mit den Medien. Foto: AFP

Experten zufolge wird Oberster Richter John Roberts der Förderung eines Konsenses am Obersten Gerichtshof Priorität einräumen oder zumindest vermeiden, zu große parteipolitische Auseinandersetzungen zwischen den sechs von republikanischen Präsidenten nominierten Richtern und den drei von demokratischen Präsidenten nominierten Richtern zu erzeugen.

Nicholas Stephanopoulos, ein Rechtsprofessor an der Harvard-Universität, erklärte, der Oberste Gerichtshof der USA habe viele Möglichkeiten, eine Verurteilung oder Annahme der Anklage wegen Aufruhrs gegen Herrn Trump zu vermeiden und somit seinen Namen auf dem Wahlzettel für 2024 zu erhalten. Die Richter könnten sich auf den Ersten Verfassungszusatz berufen und beurteilen, dass die Äußerungen, die zu den Vorwürfen gegen Herrn Trump wegen Anstiftung zu einem Aufruhr führten, immer noch unter die Meinungsfreiheit fallen.

Die Richter könnten die Entscheidung über die Streichung von Herrn Trump vom Wahlzettel auch hinauszögern. Sie könnten argumentieren, dass das Gericht erst nach einer Überprüfung durch den Kongress das Recht habe, in einen Wahlstreit einzugreifen, oder dass es erst über die Wählbarkeit von Herrn Trump entscheiden könne, nachdem er sich wegen seiner Beteiligung an den Ausschreitungen im Kapitol vor Gericht verantworten müsse.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs von Colorado und die Entscheidung des Staatssekretärs von Maine beschränken sich beide auf die Vorwahlen. Beide haben jedoch vereinbart, die Umsetzung bis zu einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA auszusetzen. Theoretisch wird der ehemalige US-Präsident somit weiterhin auf dem republikanischen Wahlzettel bei den Vorwahlen in Colorado und Maine stehen, die für Anfang März 2024 angesetzt sind.

Herr Trump wurde von keinem Gericht wegen „Aufruhrs“ verurteilt, obwohl er in Georgia und vor einem Bundesgericht in Washington angeklagt ist. Beide Verfahren verzögern sich, da Herr Trump argumentiert, er genieße für Taten, die er während seiner Präsidentschaft begangen hat, Immunität.

Der Sonderstaatsanwalt Jack Smith, der die Ermittlungen zu den Ausschreitungen im Kapitol im Januar 2022 und zur Einmischung in die Wahlen 2021 leitete, bat den Obersten Gerichtshof der USA, im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens über Trumps „Immunität“ zu entscheiden, um den Prozess schnellstmöglich beginnen zu können, doch das Gericht lehnte dies ab.

Die Richter des Obersten Gerichtshofs könnten auch argumentieren, dass Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes sich nicht auf einen amtierenden oder ehemaligen Präsidenten bezieht und daher den Namen von Herrn Trump auf dem Wahlzettel belassen.

Der 14. Verfassungszusatz wurde fünf Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) verabschiedet, um zu verhindern, dass diejenigen, die zwar einen Treueeid auf die Verfassung geschworen hatten, aber gegen das Land „rebellierten oder sich auflehnten“, Regierungsämter bekleiden durften.

Das Gericht in Colorado nutzte diesen Punkt, um zu dem Schluss zu gelangen, dass der ehemalige Präsident nicht berechtigt war, für das Amt zu kandidieren, da er „zur Anwendung von Gewalt und zu rechtswidrigen Handlungen aufgerufen und diese gefördert hatte, um den friedlichen Machtwechsel zu behindern“.

Der jüngste Fall, in dem Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes angewendet wurde, ereignete sich 2022 im Bundesstaat New Mexico. Couy Griffin, ein Bezirkskommissar, wurde seines Amtes enthoben, weil er am 1. Juni 2022 während der Unruhen illegal das Gelände des US-Kapitols betreten hatte.

Bei der Gruppe, die Griffin mithilfe der Aufruhrklausel vor Gericht zu Fall brachte, handelte es sich um die in Washington ansässige Lobbygruppe Citizens for Responsibility and Ethics (CRE), die nun mit denselben Mitteln wie gegen Griffin die Bemühungen anführt, Trump zu disqualifizieren.

Eine solche Anwendung des 14. Verfassungszusatzes ist in den Vereinigten Staaten jedoch nahezu beispiellos. Die „Anti-Aufruhr-Klausel“ wurde primär geschaffen, um zu verhindern, dass Politiker aus den Sezessionsstaaten während des Amerikanischen Bürgerkriegs für ein Amt kandidierten und die Bundesregierung kontrollierten. Der aktuelle Kontext ist jedoch ein anderer. Diese Bestimmung wurde zudem noch nie auf einen US-Präsidentschaftskandidaten angewendet.

Professor Stephanopoulos erklärte, dass die konservativen Richter am Obersten Gerichtshof die Anwendung des 14. Verfassungszusatzes wie im Fall Colorado wahrscheinlich nicht akzeptieren würden, da dieser zu neu sei und es ihm an langjähriger Unterstützung durch konservative Wissenschaftler und Richter mangele. Er merkte an, dass die Richter – sowohl konservative als auch liberale – in diesem Streitfall auch dem politischen Prestige große Bedeutung beimessen, insbesondere wenn es sich um ein Ereignis handle, das die Wahl beeinflusse.

„Die Richter werden keinen ‚Bürgerkrieg‘ innerhalb der Republikanischen Partei auslösen wollen, indem sie einen Kandidaten eliminieren, der von der überwiegenden Mehrheit der republikanischen Wähler unterstützt wird“, sagte er.

Unabhängig davon, ob das Gericht für oder gegen Trump entscheidet, riskieren sie den Zorn der amerikanischen Wähler, egal ob diese den ehemaligen Präsidenten ablehnen oder unterstützen.

Die amerikanische Politik ist im Zusammenhang mit Trump stark polarisiert, was sich in beispiellosen Ereignissen wie zwei Amtsenthebungsverfahren während seiner Amtszeit, dem Aufruhr im US-Kapitol im Januar 2022 und einer Reihe von Klagen und Strafverfolgungen im Zusammenhang mit dem ehemaligen Präsidenten widerspiegelt.

„Der Fall ist politisch riskant“, sagte Derek Muller, Rechtsprofessor an der University of Notre Dame in Indiana. „Das Gericht könnte erwägen, mit einfacher Mehrheit einstimmig zu entscheiden, um Kontroversen zu vermeiden. Die wahrscheinlichste Option wäre, Trump auf dem Wahlzettel zu belassen.“

Thanh Danh (Laut Politico, Straits Times )

Quellenlink

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitete ein Treffen zur Bewertung der Funktionsweise des zweistufigen lokalen Regierungsmodells.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761751710674_dsc-7999-jpg.webp)

![[Foto] Menschliche Liebe inmitten der Flut in Hue](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761740905727_4125427122470875256-2-jpg.webp)

![[Foto] Hue: Einblick in die Küche, die täglich Tausende von Mahlzeiten an Menschen in überschwemmten Gebieten spendet](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761738508516_bepcomhue-jpg.webp)

![[Foto] Mitglieder der neuen Parteigeneration im „Grünen Industriepark“](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761789456888_1-dsc-5556-jpg.webp)

![[Live] Konzert Ha Long 2025: "Heritage Spirit - Brightening the Future"](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761743605124_g-anh-sang-am-thanh-hoanh-trang-cua-chuong-trinh-mang-den-trai-nghiem-dang-nho-cho-du-khach-22450328-17617424836781829598445-93-0-733-1024-crop-1761742492749383512980.jpeg)

Kommentar (0)