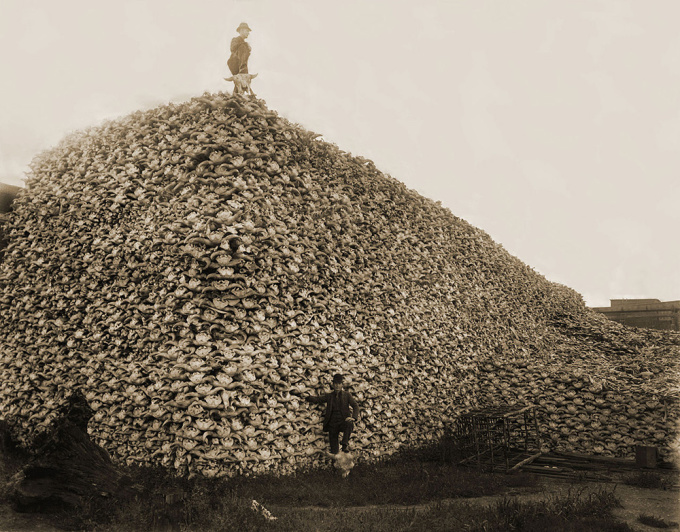

Au cours des vingt dernières années du XIXe siècle seulement, le nombre de bisons dans les plaines du sud de l’Amérique du Nord est passé de 10 millions à 500.

Une montagne de crânes de bisons d'Amérique attendant d'être broyés pour en faire de l'engrais en 1892. Photo : Wikimedia

Lorsque les bisons d'Amérique du Nord ont été décimés à la fin du XIXe siècle, les Amérindiens qui en dépendaient ont subi de graves conséquences. Une étude publiée dans la Review of Economic Studies du 24 mai a révélé que non seulement ce groupe d'autochtones a perdu une taille significative, mais qu'ils ont également connu une augmentation de la mortalité infantile, une altération de leur qualité de vie qui perdure encore aujourd'hui.

Le bison d'Amérique ( Bison bison ) est un herbivore principalement réparti en Amérique du Nord. À l'état sauvage, son espérance de vie moyenne est de 12 à 20 ans. Il pèse en moyenne entre 420 et 1 000 kg et mesure de 2 à 3,5 m de long, queue non comprise. Ses cornes sont courbées et pointues, et peuvent atteindre 60 cm de long.

Le bison était une ressource importante pour les Amérindiens des Grandes Plaines, du Nord-Ouest et des Rocheuses. Au-delà de l'alimentation, il contribuait à presque tous les aspects de la vie, de l'utilisation de sa peau pour la confection de vêtements, de couvertures et d'abris temporaires à la fabrication d'outils à partir de ses os. Mais à la fin du XIXe siècle, le bison était quasiment éteint en raison de l'expansion de l'Amérique vers l'ouest.

En 1870, on comptait au moins 10 millions de bisons dans les plaines du sud de l'Amérique du Nord, mais moins de 20 ans plus tard, la population avait diminué pour ne plus compter que 500 individus sauvages. Ce massacre était principalement motivé par des raisons économiques et par le besoin de terres des colons. Au départ, les agriculteurs américains introduisirent des bovins, en concurrence avec les bisons pour l'espace. Puis, dans les années 1870, ils furent chassés pour leur peau, devenue plus facile à tanner grâce au développement de l'industrie du cuir.

Les bisons étaient également chassés pour le sport et comme barrages routiers : les cheminots abattaient les troupeaux près des voies ferrées pour les empêcher de gêner la circulation ferroviaire. L'armée américaine encourageait également l'abattage de ces animaux, le gouvernement fédéral comprenant que leur extermination contribuerait à contrôler la population amérindienne.

Bison d'Amérique ( Bison bison ). Photo : Oliver/Stock.adobe

Avant le déclin du bison, les communautés autochtones qui en dépendaient comptaient parmi les plus riches des Amériques. Des recherches universitaires suggèrent que leur niveau de vie était comparable, voire supérieur, à celui de leurs contemporains européens. Mais la disparition du bison a eu des conséquences négatives durables sur elles.

Les communautés amérindiennes étaient confrontées à une malnutrition et une famine sévères. Il est prouvé qu'elles se nourrissaient de chevaux, de mules, de nourriture sale et même de vieux vêtements pour éviter la famine. La perte de ces ressources leur a coûté leurs moyens de subsistance et la stabilité qui les animait depuis des siècles.

Selon une étude publiée le 24 mai par Donn L. Feir, professeur associé au département d'économie de l'Université de Victoria, et ses collègues, les communautés qui dépendaient du bison mesuraient 2 à 3 centimètres de moins que les autres communautés amérindiennes qui n'en dépendaient pas. L'étude s'est appuyée sur des données recueillies par l'anthropologue physique Franz Boas entre 1889 et 1903. Boas a enregistré la taille, le sexe et l'âge de près de 9 000 Amérindiens.

Des scientifiques ont démontré que l'éradication du bison a entraîné une hausse significative du taux de mortalité infantile, près de 16 %, au début du XXe siècle. De plus, l'étude a révélé que les communautés dépendantes du bison ont connu un changement d'activité à grande échelle, aux conséquences durables. Depuis la fin du XXe siècle, leur revenu par habitant est resté, en moyenne, inférieur de 25 % à celui des communautés non dépendantes du bison.

De nouvelles recherches révèlent un renversement de la richesse, ce qui offre une explication précieuse à la concentration géographique de la pauvreté parmi les communautés autochtones d'Amérique du Nord. Selon Feir et ses collègues, cette étude aide les experts à comprendre les processus qui ont conduit les communautés amérindiennes des Grandes Plaines à avoir des revenus parmi les plus bas des États-Unis.

Thu Thao (selon IFL Science )

Lien source

Comment (0)