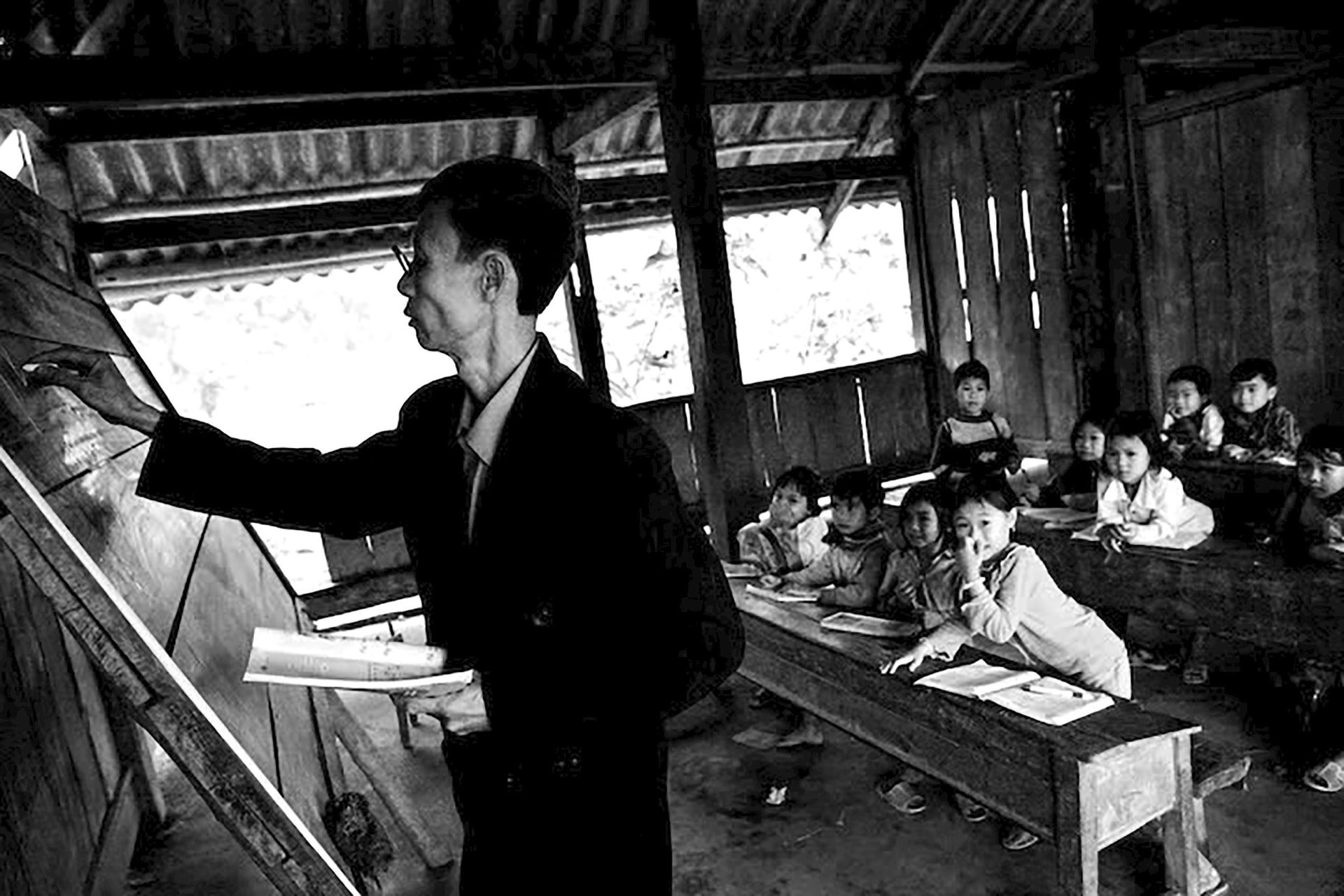

Au siècle dernier, les habitants des campagnes connaissaient bien le terme « instituteur de village ». Ce terme désignait souvent les enseignants de leur ville et de leur village. On entendait par « instituteur de village » les enseignants de l'école primaire du village au lycée du district.

Des diplômés de la 7e année et de la 2e année à ceux qui ont terminé la 10e année et sont devenus enseignants. Même ceux qui ont obtenu un diplôme universitaire, supérieur ou secondaire et qui ont intégré le corps enseignant des écoles primaires, secondaires et supérieures sont tous appelés « instituteurs de village ». Il s'agit évidemment d'enseignants issus d'écoles de village et de district ; les arts plastiques ne semblent pas être un domaine très adapté, mais il est clair que ces enseignants vivent dans le même village, dans les villages voisins, dans les communes du haut et du bas du district, et se connaissent. Les enseignants diplômés de l'université de Hanoï ont été affectés dans leurs villes d'origine et dans les écoles du district.

Chaque matin, enseignants et élèves se rendent à l'école en traversant les villages, les champs ou les routes intercommunales. De nombreux enseignants d'autres provinces affectés à des écoles restent souvent au dortoir de l'école et, parfois, dans leurs conversations, regrettent la ville, la ville, et disent : « J'ai rejoint l'équipe des « enseignants de village ». C'est un art, et certains n'apprécient pas cela, car on a l'impression de critiquer les « ruraux ». On dit cela parce qu'autrefois, la ville avait l'électricité, l'eau courante, bien différente de la campagne, l'eau courante, le labourage, les maisons individuelles. Ceux qui sont nés et ont grandi en ville doivent regretter leur foyer. Et beaucoup considèrent les années d'études à l'école de village comme un tremplin pour revenir en ville, pour une vision sociale, ou du moins pour la banlieue, afin de raccourcir la distance qui les sépare de leur foyer, loin des marmites de riz et de l'eau filtrée du dortoir. Les enseignantes sont encore plus désireuses d'être mutées, car elles sont encore occupées à fonder une famille, à avoir des enfants, à vivre à quelques kilomètres de chez elles et à trouver un vélo pour se rendre en ville, ce qui est très fatigant. L'amour est « d'abord la distance, ensuite l'intensité ». Certains couples urbains ont échoué à cause de deux personnes, mais aussi à cause de la « longue distance ». Et aussi, dans de simples écoles de village, au milieu des champs, le long de la route du marché, ou parfois dans d'anciens cimetières, certaines personnes ont épousé des gens du coin et sont devenues « institutrices de village » dans la ville natale de leur mari ou de leur femme.

Nombreux sont ceux qui se souviennent qu'à cette époque, la route menant au dortoir de l'école était fréquentée par des soldats qui n'étaient pas souvent autorisés à rentrer chez eux, mais chaque soir, ils ajustaient soigneusement leurs uniformes et partaient à l'école. Certains conduisaient des motos Sim Son et rentraient chez eux avec cette fleur, et ceux qui fuyaient leur travail en ville ou dans des provinces lointaines avaient également l'occasion de se rendre au dortoir de l'école pour « faire un tour ».

Autrefois, si les villageois étaient suffisamment « forts », les hauts fonctionnaires étaient précieux. Rien ne valait une institutrice dont le mari était soldat ; tout le monde la soutenait, si bien qu'elle « gagna » et le mariage fut rapidement organisé. Après le mariage, l'institutrice se rendit chez son mari, rendit l'appartement à l'école et la citadine commença à se familiariser avec la vie des villageois. Elle alla aussi enseigner un jour, rentra un jour manger des légumes et du son ; à la saison, elle élevait du poisson et, le soir, elle travaillait dur à préparer les cours. Son mari étant loin, les lettres de sa femme étaient parfois brouillées par les larmes.

Mais tout allait bien, à cette époque, personne ne pensait qu'avec toutes les difficultés et les épreuves, tant que la foi régnait, on trouverait la force de les endurer. Les lettres qu'elle envoyait à sa famille ne furent jamais lues, mais tout le village savait que, même si elle n'avait appris à cultiver qu'après son mariage, elle connaissait le métier, c'est certain. Généralement, les femmes de soldats souffrent d'abord, puis connaissent le bonheur.

Et quand le jeune enseignant devenait enseignant, il pouvait revenir près de chez lui. Les enfants – résultat de ces périodes où il avait été autorisé à revenir – n'avaient pas grandi, pensant à la maison de l'enseignant, à son installation, au salaire qu'il touchait à sa retraite. Lorsqu'une personne prend sa retraite, ses enfants et petits-enfants suivent la tradition : chacun au village est important.

Ce voyage, raconté en une douzaine de lignes seulement, s'étend sur plusieurs décennies, avec à la fois tristesse, joie et amertume. Pourtant, on dit que « tout était paisible ».

C'est l'histoire de l'institutrice qui devient belle-fille du village, mais l'histoire de l'institutrice du village semble se dérouler plus facilement.

Après deux, trois ou quatre années d'études dans des écoles normales, certaines filles sont parties au loin, qu'elles aient choisi cette profession ou non, se sont peut-être mariées à un étranger et se sont installées dans la ville natale de leur mari ou de leur femme. La plupart trouvent encore le moyen de retourner dans leur district ou leur commune pour enseigner. Rien de tel que de manger des plats maison et d'enseigner dans une école de village.

Après une période d'essai mal payée, les filles veulent souvent quitter leur emploi, mais qui les laisserait partir ? Elles n'ont pas la possibilité d'étudier, de travailler aux champs ou d'aller au marché, alors elles démissionnent. Et bien sûr, avec le poste d'enseignante dans notre commune ou les communes voisines, les jeunes enseignantes célibataires coûtent « plus cher » que… des crevettes fraîches. De nombreuses familles font appel à des entremetteurs pour se faire un nom et les attaquent rapidement. Pour trouver un enseignant de village, il faut généralement être issu d'une famille bien élevée, instruite, riche et célibataire. Les hommes doivent également être instruits, avoir un emploi et être beaux… Les nuits de pleine lune, les chiens aboient bruyamment dans les ruelles des maisons des enseignants du village, et on voit des groupes de garçons du village et d'hommes venus d'autres pays brandir des haches.

Les filles, bien qu'encore hésitantes, veulent parfois simplement jouer plus, attendre un meilleur salaire ou ne veulent pas être liées à un mari, à des enfants ou à être une belle-fille, elles ne veulent choisir personne mais c'est difficile car les villageois sont très forts, "si tu veux te marier, maries-toi tout de suite".

Et les enseignants du village apportaient des fleurs et des plans de cours dans les maisons de leurs maris à un très jeune âge.

Avant de devenir instituteurs, certains enfants d'instituteurs, issus des familles en fuite, étaient tous qualifiés dans l'agriculture et d'autres métiers. Généralement, après avoir enseigné, ils retournaient chez leurs maris, s'occupant également des tâches ménagères, de la broderie, de la pâtisserie et de la vinification comme tout le monde. Nombre d'entre eux apportaient même leurs propres tâches au domicile de leurs maris. À les voir, leurs cartables à la main, habillés avec soin et élégance, à leur retour, ils n'étaient pas différents des villageois, de véritables agriculteurs.

« Les instituteurs de village ont un salaire », tout le monde le sait, bien plus que les agriculteurs qui dépendent de la culture du riz et des pommes de terre. Cependant, tout le monde ne se rend pas compte qu'ils doivent travailler deux fois plus dur. Ils doivent enseigner et travailler à la production, aux semis et aux récoltes, à la culture des cultures et à l'élevage, comme tout le monde.

Les « maîtres de village » travaillent dur et subissent parfois des « désavantages ». Autrement dit, les gens peuvent avoir des propos durs, ce qui est normal, mais s'ils le font ou répondent, ils sont immédiatement « jugés ». Nombreux sont ceux qui, sans comprendre la situation, en concluent qu'ils sont de « mauvais maîtres ». Nombre d'entre eux doivent pleurer auprès de leur mari ou de leurs sœurs pour se confier. Plus que quiconque, en tant que villageois, les enseignants comprennent très bien ce « harcèlement » et l'ont certainement tous subi.

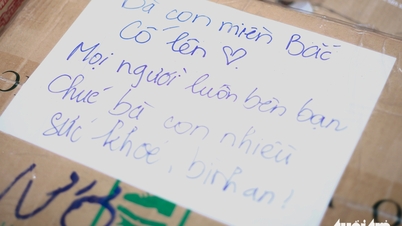

Le 20 novembre est la Fête des enseignants. Les élèves de la génération 7X et des générations précédentes se souviennent sans doute des « célèbres cadeaux » qu'ils offraient à leurs enseignants. Toute la classe se donnait rendez-vous chez l'enseignante, mangeait un panier entier de pommes et rentrait chez elle. Parfois, le bouquet de fleurs était « volé à la crèche » ; certains élèves ne savaient pas comment en acheter, alors ils lui offraient des lys ce jour-là. Elle ne s'est pas fâchée, mais a dit :

- Laissez-moi mettre des fleurs et de l'encens sur l'autel de mes ancêtres.

Aucun cadeau matériel ne vaut la peine d'être seul avec les enfants, leurs parents ou les habitants du village. La relation enseignant-élève se construit au fil des ans, afin que l'année suivante, nous puissions raconter l'année précédente et celle d'avant. Raconter au professeur l'histoire de nos vies. Je me souviens : la main de la serveuse lui faisait mal, je me souviens du chanteur à la maison. Je me souviens de la leçon que le professeur principal a donnée sans un seul mot, laissant la leçon intacte et avec enthousiasme.

Quarante-cinq enfants se regardaient, ne sachant que penser. Certains équipements étaient vides, d'autres partaient. Je me demande s'il y avait un professeur à ce moment-là. Je suppose… qu'il y en avait un.

Mais après plusieurs années, les élèves se souviennent encore de chaque mot enseigné par le maître et l'appellent toujours « mon maître ». Et c'est ainsi qu'à chaque printemps, à chaque fête de village, chaque 20 novembre, les élèves de l'ancienne école reviennent au village pour rendre visite aux anciens maîtres.

Ces générations d'enseignants de village ont réduit la pauvreté et la souffrance devant de nombreux enseignants et amis, laissant les enseignants et les élèves émus, se demandant quel cadeau est le plus précieux.

Autrefois, si les villageois étaient « puissants », les officiers étaient « précieux ». Rien n'était plus précieux qu'une institutrice de village ayant un mari soldat ; tout le monde la soutenait, elle « gagna » et le mariage fut rapidement organisé. L'institutrice rentra chez elle.

Après le mariage, son mari rendit l'appartement à l'école et la citadine commença à se familiariser avec la vie des villageois. Elle alla aussi enseigner un jour, revint vendre des légumes et du son, et, la saison venue, elle élevait des poissons et, le soir, travaillait dur à préparer les cours. Son mari était absent longtemps, et les lettres qu'elle recevait de sa femme étaient parfois brouillées par les larmes.

Mais tout allait bien, à cette époque, personne ne pensait qu'avec toutes les difficultés et les épreuves, tant que la foi régnait, on trouverait la force de les endurer. Les lettres qu'elle envoyait à sa famille ne furent jamais lues, mais tout le village savait que, même si elle n'avait appris à cultiver qu'après son mariage, elle connaissait le métier, c'est certain. Généralement, les femmes de soldats souffrent d'abord, puis connaissent le bonheur.

Source : https://daidoanket.vn/giao-lang-10294434.html

Comment (0)