Accord de Paris 1973 : Ouvrir la porte à la paix

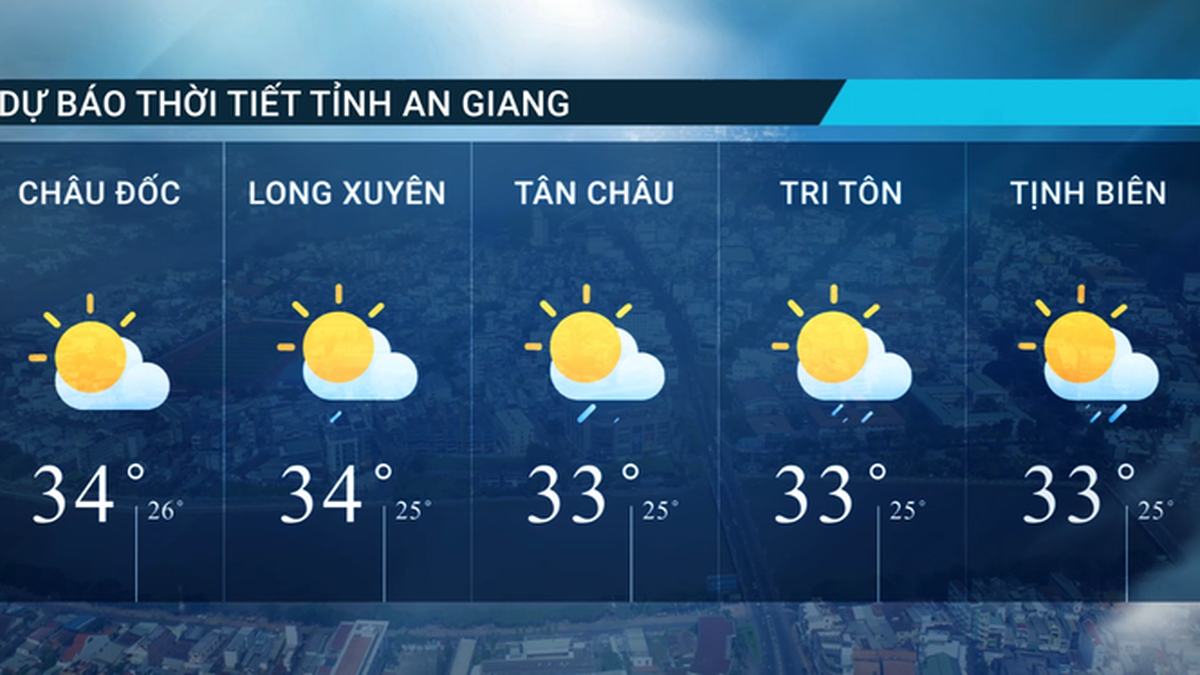

Panorama de la cérémonie de signature de l'Accord de Paris en 1973. Photo : Document

Une bataille d'esprit sans compromis

Les grandes et importantes victoires de l'armée et du peuple vietnamiens lors des contre-attaques stratégiques des deux saisons sèches de 1965-1966 et 1966-1967, et surtout lors de l'offensive du Têt et du soulèvement de 1968, portèrent un coup dur, ébranlant la volonté d'invasion des impérialistes américains. Ces victoires forcèrent le président américain L. Johnson à ordonner l'arrêt des bombardements du Nord-Vietnam et à accepter des négociations avec le gouvernement de la République démocratique du Vietnam. S'exprimant à la télévision américaine le soir du 31 mars 1968, L. Johnson déclara : « Ce soir, j'ai ordonné à nos avions et navires de guerre de ne mener aucune attaque contre le Nord-Vietnam, sauf au nord de la zone démilitarisée … Il est temps de rétablir la paix et je suis prêt à faire le premier pas vers la désescalade. »

Il s'agissait d'une désescalade indésirable de la part des impérialistes américains. L'emporter à la table des négociations s'annonçait donc difficile et ardue. Par conséquent, afin d'élaborer des stratégies adaptées aux conditions réelles, le président Ho Chi Minh et le Comité central du Parti ont clairement défini la politique à suivre. Il fallait d'abord contraindre les impérialistes américains à cesser complètement les bombardements sur le Nord, puis poursuivre les discussions sur d'autres questions. Après avoir constitué la délégation de négociation représentant le gouvernement de la République démocratique du Vietnam pour la Conférence de Paris, le président Ho Chi Minh a organisé de nombreuses réunions, discuté et donné des instructions aux membres de la délégation, en particulier au camarade Xuan Thuy, chef de la délégation. Il a déclaré : « Les négociations avec les États-Unis doivent être prudentes et persistantes, fermes mais intelligentes. Elles doivent suivre de près la situation intérieure, en particulier la situation de guerre, et tirer parti de l'opinion publique mondiale , des Français et des Vietnamiens d'outre-mer. »

Le 13 mai 1968, la première réunion entre la délégation de la République démocratique du Vietnam et celle du gouvernement américain s'est ouverte au Centre international de conférences Kléber, à Paris. Fin 1968, face aux victoires militaires nationales et aux résultats diplomatiques de la délégation de la République démocratique du Vietnam, le gouvernement américain a été contraint d'accepter la cessation inconditionnelle des bombardements et de tous les autres actes de guerre au Nord. Parallèlement, face à notre détermination, le gouvernement américain a dû accepter l'ouverture de la conférence de deux à quatre parties, comprenant la délégation de la République démocratique du Vietnam, la délégation du Front national de libération du Sud-Vietnam, la délégation du gouvernement américain et la délégation de la République du Vietnam. Le 25 janvier 1969, la session plénière de la conférence quadripartite sur le Vietnam s'est ouverte au Centre international de conférences Kléber, à Paris. Le 6 juin 1969, le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam était né. La délégation du Front de libération nationale du Sud-Vietnam à la Conférence de Paris s'est transformée en délégation du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam.

On peut dire que, de 1969 à 1971, la Conférence de Paris sur le Vietnam a été une véritable lutte pour exprimer la position et le point de vue de chaque partie devant l'opinion publique mondiale, sans engager de négociations de fond. De la « solution globale en 10 points » à la « déclaration en 3 points », en passant par l'« initiative en 9 points » et l'« initiative en 7 points », les deux délégations de la République démocratique du Vietnam et du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam ont toujours maintenu leur position : les troupes américaines devaient se retirer du Vietnam sans condition et remplacer le gouvernement de Nguyen Van Thieu ; laisser le peuple du Sud décider lui-même de son avenir politique. Telles étaient également les dispositions de l'Accord de Genève qui n'avaient pas été appliquées. Au contraire, les États-Unis exigeaient un retrait parallèle de leurs troupes, qui se retirèrent simultanément avec l'armée nord-vietnamienne du Sud-Vietnam. En ce qui concerne les questions politiques, le point de vue du président américain R. Nixon (qui a remplacé L. Johnson en 1969) était que « les États-Unis continueront à reconnaître le gouvernement de la République du Vietnam comme le seul gouvernement légitime du Sud-Vietnam ».

Afin de sortir de l'impasse et de renforcer les positions et les forces des délégations vietnamiennes à la table des négociations, la résolution de la 20e Conférence du Comité central du Parti (troisième session) stipulait : « 1972 est une année extrêmement importante dans la lutte entre nous et l'ennemi sur les trois fronts militaire, politique et diplomatique. » Le Politburo décida donc de lancer la campagne de printemps-été 1972 dans tout le Sud, sur trois champs de bataille clés : Tri Thien-Huê, les Hauts Plateaux du Centre-Nord et le Sud-Est. Les victoires militaires consolidèrent l'avantage du Vietnam à la table des négociations de Paris, contribuant à faire entrer les négociations dans une phase de négociation concrète.

Le summum de la diplomatie vietnamienne

En application de la politique du Comité central et du Politburo, lors d'une réunion consécutive les 8, 9 et 10 octobre 1972, le conseiller spécial Le Duc Tho a remis à H. Kissinger (conseiller à la sécurité nationale des États-Unis) le projet d'accord sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam et le projet d'accord sur les principes de mise en œuvre du droit à l'autodétermination du peuple du Sud-Vietnam.

Dans le projet d'accord, le Vietnam a temporairement mis de côté de nombreuses questions politiques internes au Sud, notamment la demande d'abolition du gouvernement de Saïgon et de destitution de Thieu, ainsi que les discussions sur les élections et la constitution. De plus, la question du Sud sera résolue en deux étapes : premièrement, résoudre définitivement un certain nombre de principes sur les questions militaires et politiques ; deuxièmement, les deux parties sudistes régleront des questions militaires et politiques internes spécifiques au Sud. Il s'agit de notre action diplomatique proactive, flexible et créative pour concrétiser l'orientation stratégique du président Hô Chi Minh : « Lutter pour le départ des Américains, lutter pour la chute des marionnettes ».

Après plusieurs réunions visant à résoudre des désaccords mineurs, les deux parties parvinrent à un accord sur le calendrier de signature de l'accord, prévu pour le 31 octobre 1972. Dans la note adressée par les États-Unis au Premier ministre de la République démocratique du Vietnam (20 octobre 1972), il était également affirmé : « Immédiatement après réception des confirmations, la République démocratique du Vietnam peut être certaine que les États-Unis respecteront le calendrier proposé ci-dessus. » Cependant, la réalité a montré que croire à l'engagement américain était erroné. En effet, face à la forte opposition de Nguyen Van Thieu aux termes de l'accord, les États-Unis ont adopté une attitude réfractaire. Non seulement ils ont établi un pont aérien, fournissant massivement des armes et du matériel de guerre au gouvernement et à l'armée de Saïgon, mais les États-Unis ont également exigé avec obstination la modification de la plupart des chapitres de l'accord. Et le « sommet » de la trahison et de la trahison fut le plan d'attaque stratégique B52 sur Hanoi, Hai Phong et de nombreuses provinces/villes du nord (Plan Linebaker II), pendant 12 jours et 12 nuits (du 18 au 30 décembre 1972).

Les autorités américaines espéraient que cet acte insensé et brutal non seulement démontrerait une fois de plus la puissance militaire américaine et rassurerait le gouvernement de Saïgon, mais aussi « influencerait » la partie vietnamienne et forcerait le Vietnam à faire des concessions aux États-Unis à la table des négociations. Cependant, contre toute attente, la victoire éclatante de notre armée et de notre peuple lors de la bataille aérienne de Diên Biên Phu a entraîné une nouvelle défaite et une forte pression militaire et politique sur le champ de bataille vietnamien pour les impérialistes américains.

Le 30 décembre 1972, le président Nixon annonça l'arrêt des bombardements sur la République démocratique du Vietnam à partir du 20e parallèle et proposa la convocation de la Conférence de Paris. Le 27 janvier 1973, à Paris, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Vietnam, le ministre des Affaires étrangères du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement des États-Unis et le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la République du Vietnam signèrent officiellement l'Accord sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam.

L'Accord stipulait clairement que les États-Unis et les autres pays s'engageaient à respecter l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Vietnam. Les États-Unis ont mis fin à leur guerre d'agression, à leur engagement militaire et à leur ingérence dans les affaires intérieures du Sud-Vietnam ; ils ont respecté le droit à l'autodétermination et garanti les libertés et la démocratie du peuple sud-vietnamien. Ce dernier a décidé de son propre avenir politique par des élections générales véritablement libres et démocratiques. L'unification du Vietnam se ferait progressivement et par des moyens pacifiques. Le 28 janvier 1973, l'Accord est entré en vigueur. Le 29 mars 1973, le commandement militaire américain à Saïgon a organisé une cérémonie de descente du drapeau, mettant fin à la présence des troupes américaines au Sud-Vietnam.

L'Accord de Paris est considéré comme l'apogée de la diplomatie vietnamienne sous l'ère Hô Chi Minh. Tout au long des négociations, nos deux délégations diplomatiques ont appliqué avec brio et souplesse le principe du Président Hô Chi Minh : « Rester constant, s'adapter à tous les changements ». Fidèles aux principes immuables d'« indépendance, de souveraineté » et d'« intégrité territoriale », nous avons lutté avec détermination pour exiger des États-Unis la fin de leur guerre d'agression, le retrait inconditionnel de leurs troupes du Sud-Vietnam et la fin de leur guerre de destruction au Nord. Cependant, nous avons également accepté avec souplesse l'existence de deux gouvernements et de deux forces militaires au Sud-Vietnam, afin de déjouer progressivement le complot d'invasion des impérialistes américains.

L'Accord de Paris représente également l'apogée de l'art de « lutter tout en négociant », selon le point de vue du président Hô Chi Minh. La Conférence de Paris n'était pas seulement une négociation diplomatique classique, mais aussi un outil de propagande pour la juste lutte du peuple vietnamien. Elle a également permis de confirmer et de promouvoir les résultats des luttes armées et politiques sur le champ de bataille du Sud-Vietnam. À partir de là, elle a progressivement acquis une position et une force, forçant les États-Unis, forts de leur puissant potentiel économique et militaire, à « convaincre » et à signer l'Accord mettant fin à la guerre injuste au Vietnam.

On peut affirmer qu'avec la signature de l'Accord de Paris, notre armée et notre peuple, tant au Nord qu'au Sud, ont mis en œuvre avec succès l'orientation stratégique du président Ho Chi Minh, qui était de « lutter pour chasser les Américains » pour amener la guerre de résistance de notre nation au stade de « lutter pour renverser le régime fantoche ».

Khoi Nguyen

Source : https://baothanhhoa.vn/hiep-dinh-pari-1973-mo-canh-cua-hoa-binh-246598.htm

Comment (0)