|

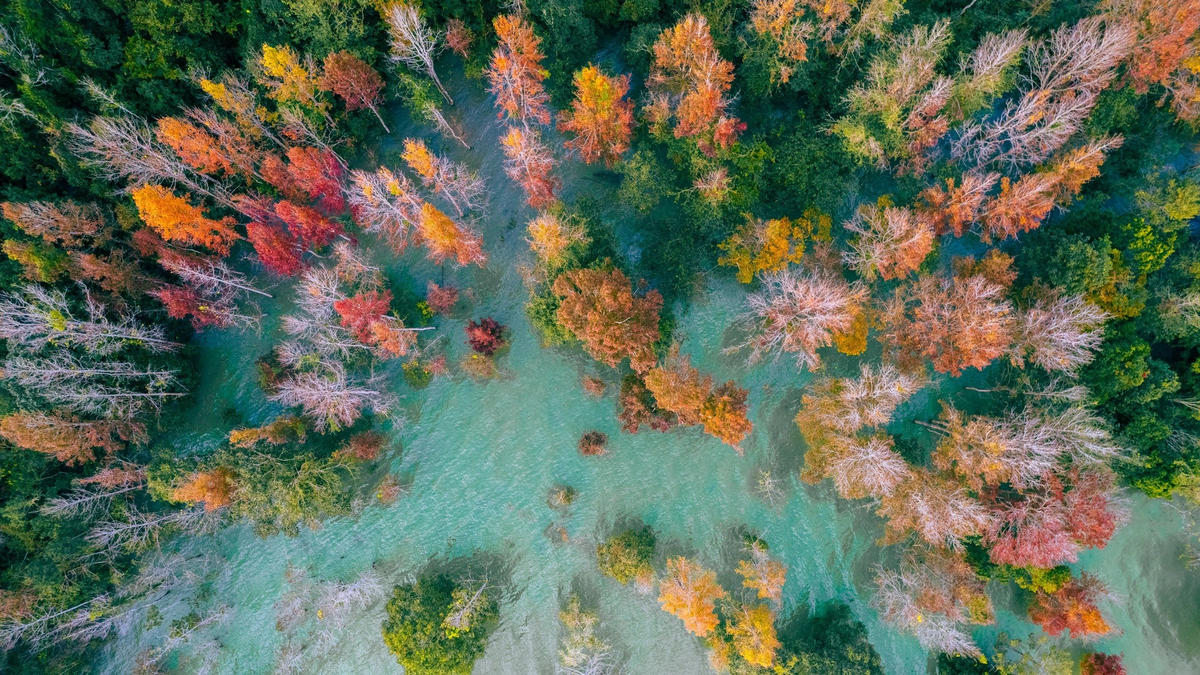

| Les touristes découvrent le patrimoine grâce aux technologies numériques . Photo : Ngoc Hoa |

ressources de construction sociale et gouvernance nationale

Ce projet de loi présente une vision plus globale en plaçant la culture au même rang que l'économie, la politique , la société, la science et l'environnement, et en la considérant comme un pilier du développement durable. Les nouveaux points forts sont clairement énoncés : la construction et la promotion du système de valeurs nationales, du système de valeurs culturelles et des normes humaines vietnamiennes ; le développement humain intégral en matière d'éthique, d'intelligence, de force physique et de créativité ; la création d'un environnement culturel sain au sein des familles, des communautés, des institutions et des écoles ; la reconnaissance du rôle des intellectuels, des artistes et des entrepreneurs dans la création et la diffusion de la culture. Le document souligne également la préservation et la promotion du patrimoine culturel national, en liant cette préservation au développement du tourisme, des services et des industries culturelles – une orientation conforme à la tendance à l'intégration internationale, où le patrimoine est non seulement préservé, mais aussi transformé en ressources économiques et diplomatiques.

L'intégration de la transformation numérique dans le secteur culturel, au cœur des orientations de développement, constitue un progrès majeur. La numérisation et la promotion du patrimoine, des musées, des arts, de la gastronomie et des festivals sur les plateformes en ligne permettent non seulement leur préservation, mais aussi d'ouvrir la culture vietnamienne au monde grâce aux outils les plus modernes.

Le projet témoigne également d'une profonde autocritique en reconnaissant : « La culture n'est pas encore devenue une ressource, une force endogène et un puissant moteur de développement. » Le système de valeurs nationales et de normes humaines tarde à se concrétiser ; les mécanismes, les politiques et l'environnement du développement culturel ne sont pas harmonieux ; les investissements restent dispersés et modestes ; l'industrie culturelle se développe lentement ; l'environnement culturel et la vie esthétique sont loin d'être florissants.

Ces limitations reflètent une réalité : nous manquons encore d'outils pour faire de la culture un véritable moteur de développement. Le mécanisme financier est insuffisamment flexible et n'encourage pas la socialisation ; la mesure des valeurs culturelles – par des indicateurs et des critères spécifiques – est quasi inexistante ; le lien entre conservation et création reste ténu ; et surtout, l'initiative des collectivités locales – là où la culture « vit » et « rayonne » – n'a pas été suffisamment valorisée. Nombre de mouvements sont encore mis en œuvre de manière administrative, tandis que les besoins réels des citoyens – espaces créatifs, institutions communautaires, art urbain, culture de la lecture – restent en dehors du cadre rigide des plans. Par conséquent, l'essence même de la culture – le volontariat, le partage, la créativité collective – n'est parfois pas pleinement éveillée.

Ouvrir la voie à la culture

Un signe encourageant est que, dans ce même projet, la section consacrée à l'innovation organisationnelle a enregistré des résultats remarquables, notamment grâce à la mise en œuvre du modèle de gouvernement local à deux niveaux : province/ville et commune/quartier. Ce modèle constitue le levier institutionnel permettant de redonner vie à la culture au-delà du simple cadre politique, afin que chaque quartier, commune et zone résidentielle devienne un véritable microcosme culturel, dynamique et épanouissant.

Si la culture est considérée comme l'âme du développement, alors le niveau communal/de quartier en est le cœur, là où elle bat le plus fort. À ce niveau, les habitants ne sont pas seulement bénéficiaires, mais aussi créateurs. Le fonctionnement de ce modèle à deux niveaux offre à chaque localité la possibilité de gérer activement son patrimoine, d'organiser des événements, de créer des espaces publics, de préserver ses coutumes et de construire des quartiers résidentiels culturels intelligents – autant d'activités qui, auparavant, étaient souvent cloisonnées ou entièrement dépendantes du niveau supérieur.

Grâce à un appareil rationalisé et à une décentralisation claire, les autorités urbaines peuvent intégrer les objectifs culturels à la planification des infrastructures, au tourisme, à l'environnement, à l'éducation et à la communication, créant ainsi un développement harmonieux entre matériel et spirituel. C'est aussi le moyen de concrétiser le concept de « culture comme régulateur du développement ».

Pour libérer ce potentiel, la culture doit être perçue non seulement comme un secteur social, mais aussi comme un système d'exploitation pour l'ensemble du processus de développement. Dans l'esprit du projet, je me permets de proposer quelques orientations concrètes :

Premièrement, il est nécessaire de construire un ensemble d'indices de développement culturel aux niveaux urbain et local, mesurant le niveau de « qualité de vie culturelle », le taux de contribution des industries créatives au PIB régional, le taux de participation aux activités artistiques, le niveau d'accès aux institutions culturelles et l'indice de satisfaction de l'environnement esthétique et culturel.

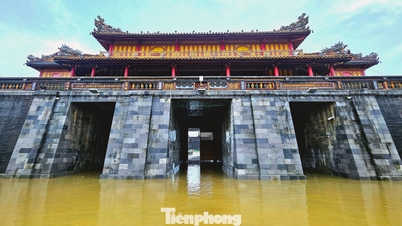

Deuxièmement, il convient de mettre en place des mécanismes et des fonds financiers pour soutenir la créativité culturelle. Les partenariats public-privé (PPP) devraient être encouragés dans la conservation du patrimoine, l'investissement dans les musées, les théâtres, les festivals, le cinéma, la mode, la gastronomie et la numérisation du patrimoine. Un « laboratoire culturel » – zone pilote de politiques publiques – pourrait être mis en œuvre dans des villes patrimoniales comme Hué ou Hoi An, où entreprises, artisans et communautés seraient libres d'expérimenter des produits créatifs liés à l'identité.

Troisièmement, il convient de mettre en place une équipe culturelle de proximité dotée des ressources humaines et matérielles nécessaires. Chaque quartier et commune doit disposer d'un personnel spécialisé dans la culture, le patrimoine, les arts et la créativité communautaire, habilité à gérer un petit budget afin d'organiser proactivement des activités culturelles en fonction des besoins concrets.

Quatrièmement, il est nécessaire de mettre en place une chaîne de valeur culturelle et industrielle urbaine : des villages artisanaux aux centres créatifs et aux jeunes entreprises culturelles. Chaque localité peut identifier ses secteurs clés, tels que l’ao dai, la gastronomie, les arts du spectacle, le design, le cinéma ou les jeux vidéo.

Cinquièmement, promouvoir la transformation numérique de la culture : numériser le patrimoine, cartographier la culture et les paysages, créer des plateformes de données ouvertes, développer des médias publics modernes et des plateformes de contenu numérique multilingues au service des jeunes et des touristes internationaux.

Dans ce contexte général, Hué – ville patrimoniale dotée d’un modèle de gouvernement local à deux niveaux – peut être un lieu qui réunit toutes les conditions pour concrétiser l’esprit du projet.

Source : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/mot-cach-nhin-toan-dien-hon-ve-van-hoa-159406.html

![[Infographie] Situation socio-économique du Vietnam sur 5 ans (2021-2025) : des chiffres impressionnants](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761730747150_anh-man-hinh-2025-10-29-luc-16-38-55.png)

![[E - Magazine] : Peut-être que chacun a un hiver dont il se souviendra.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761917296095_e-magazine-co-l-w1200t0-di2543d199d5162334t11922l1-claccmmddn-137.webp)

Comment (0)