Les objectifs et les missions de ces deux reportages sont différents. Si, lors de la Coupe du monde de 2010, j'ai analysé un match, une rencontre sportive , lors de mon voyage au Myanmar, j'ai dû couvrir une catastrophe naturelle : un tremblement de terre. Ces deux événements se ressemblent en ce qu'ils constituent des moments historiques qui ne se produisent qu'une fois dans une vie.

Pourtant, avec le recul, nous nous sommes toujours sentis en sécurité lors de nos reportages sur le tremblement de terre au Myanmar, un endroit qui paraissait pourtant extrêmement dangereux. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai dû affronter des moments difficiles lors de la Coupe du monde de football de 2010.

Je m'en souviens encore très bien, c'était le jour de la finale de la Coupe du monde 2010. J'étais dans les tribunes, à encourager l'équipe espagnole. Quand elle a remporté le championnat, le public a explosé de joie. Dans l'euphorie, les supporters se sont précipités, se bousculant les uns les autres. Et les étrangers étaient très grands, alors que je ne mesurais qu'un peu plus d'1,50 m, toute petite et perdue dans la foule.

Le journaliste Thanh Van dans les tribunes de la Coupe du monde 2010.

Je me suis donc retrouvé coincé au milieu de la foule. J'avais l'impression de ne plus pouvoir avancer. À ce moment-là, je cherchais désespérément un moyen de lever la tête vers le ciel et de respirer. Après avoir été emporté par la foule pendant un moment, j'ai atteint le mur du stade. J'ai aussitôt demandé à un ami étranger de me porter jusqu'au mur. Sans son aide, j'aurais continué à être poussé par la foule et j'aurais suffoqué, frôlant la mort…

Lors de notre reportage au Myanmar, la vigilance était de mise face aux répliques sismiques, le danger pouvant survenir à tout moment. Heureusement, le voyage s'est déroulé sans encombre et en toute sécurité.

Tous ces voyages d'affaires étaient urgents et effectués dans des délais très courts. Nous n'avions pratiquement pas le temps de nous préparer. Entre le moment où nous avons reçu la mission et notre départ, après avoir entendu les annonces et les instructions et préparé nos bagages, il nous a fallu moins d'une journée pour arriver à l'aéroport de Noi Bai.

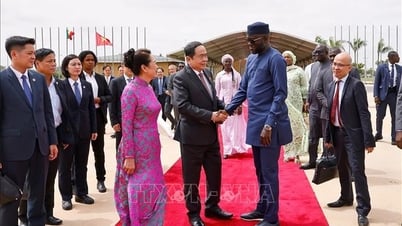

À l'aéroport de Noi Bai, j'ai appris que l'équipe de secours vietnamienne ferait une halte à Naypyidaw, la capitale du Myanmar. Or, l'épicentre du séisme se situait à Mandalay, une ville à plus de 30 km de la capitale.

Dès mon arrivée à l'aéroport, j'ai fait quelques calculs. Notre équipe partait pour le Myanmar, composée de quatre personnes. J'ai rapidement consulté le chef et convenu avec le groupe de le diviser en deux. Un caméraman et moi-même resterions à Naypyidaw pour suivre de près les opérations de secours et couvrir les dégâts et les pertes humaines dans la capitale. Les deux autres journalistes se rendraient à Mandalay, épicentre de la crise.

Mais ce devait être de la chance, tout s'est plutôt bien passé pour nous. Le 31 mars, nous avons quitté le Vietnam et, le 1er avril, le Myanmar a décrété un cessez-le-feu. À ce moment-là, la situation politique était relativement stable. À Mandalay, lorsque mes collègues sont arrivés, ils ont signalé que des répliques sismiques se faisaient encore entendre. Cela nous a énormément inquiétés pour l'équipe. Je les ai confiés aux personnes qui accompagnaient le groupe, et les frères d'armes ont continué à travailler activement.

Autre chance, nous étions accompagnés de nos collègues du journal Nhan Dan. Ils avaient une grande expérience du travail en zones sensibles et, comme nous, ils étaient répartis en deux groupes. Leur présence m'a rassurée.

Le journaliste Thanh Van (à droite) travaillant au Myanmar lors du tremblement de terre d'avril 2025.

Avant notre départ, notre chef, le directeur général de la radio-télévision de Hanoï, Nguyen Kim Khiem, qui possède une vaste expérience de la gestion des catastrophes et des zones sinistrées, a également pris la parole devant le groupe de travail. Ses propos m'ont à la fois inquiétée et rassurée.

Ce qui m'inquiétait davantage, c'était que le chef ait demandé à l'équipe logistique de préparer des choses essentielles pour l'équipage. Tout d'abord, un téléphone satellite. Bien que le Myanmar disposât déjà d'un réseau de télécommunications et que le signal y soit relativement stable, il avait tout de même prévu un téléphone satellite à utiliser en cas de risque maximal. Ensuite, des médicaments. Nous étions parfaitement équipés en médicaments de toutes sortes, avec des instructions claires sur leur utilisation et les circonstances. Il nous a également donné des instructions sur des points importants, comme l'importance de stocker de l'eau potable à tout prix. Ce facteur est crucial lorsqu'on travaille et qu'on séjourne dans des zones sinistrées.

Je suis parti avec l'état d'esprit d'un journaliste, d'un messager, animé par le désir de recueillir les images les plus authentiques possible, sans pleinement imaginer les difficultés et les dangers. Cependant, j'étais aussi plus serein car nous étions équipés du matériel de travail le plus moderne.

Le responsable a également conseillé : « Dans des cas exceptionnels, je vous autorise à laisser tout votre matériel sur place. La vie est ce qu’il y a de plus important, vous devez assurer votre sécurité. » Par conséquent, même si nous nous rendions dans un endroit où nous savions que de nombreux dangers imprévus, voire mortels, nous nous sentions plus en sécurité grâce à ce conseil de privilégier la sécurité des journalistes.

« Dans certains cas exceptionnels, on laisse tout son matériel derrière soi. La vie est ce qu'il y a de plus important. »

Arrivée à Naypyidaw, j'ai contacté un collègue qui était arrivé la veille. Il a été surpris de me voir, car… ici, les femmes souffrent énormément. Pas d'électricité. Pas d'eau. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Je lui ai simplement répondu : « Ça va, je suis habituée à souffrir. » Et c'était en réalité bien peu de chose comparé aux images de ce à quoi je risquais d'être confrontée.

Deux équipes à Naypyidaw et Mandalay se sont également retrouvées isolées. Lors du séisme, l'infrastructure s'est effondrée, affectant les lignes de transmission. Le signal était instable : il était parfois présent, parfois absent. Même aujourd'hui, à notre retour, on nous parle encore de cette histoire, comme d'une leçon à retenir pour nos missions futures.

Je dois admettre que nous vivons à une époque où les technologies de l'information sont très répandues et modernes. De mon point de vue subjectif, je pense que nous pouvons tout faire via Internet, avec un simple téléphone portable et du réseau. Nous pensions ne pas avoir besoin du téléphone satellite et nous ne l'avons donc pas allumé lors de notre voyage au Myanmar.

Mais la réalité était tout autre. Dès notre premier jour de travail à Naypyidaw, la capitale, nous avons raté les premières infos à cause de problèmes de connexion 3G. Les articles et les reportages ont dû être reportés en fin de journée. Le temps pressait, et le lendemain, chacun a dû improviser. Où que nous allions, nous envoyions à nos familles tout ce que nous pouvions rapporter. Dans les zones sans réseau, nous roulions sans cesse pour capter du signal, nos téléphones et ordinateurs portables dans la voiture. Dès que nous trouvions une zone couverte, nous nous arrêtions pour envoyer les premiers articles et reportages, assurant ainsi le service de diffusion.

Comme nous étions également au Myanmar, nous avons compris que la situation n'était pas trop tendue et que la coupure était due à un problème sur la ligne de transmission. Inquiet pour mes collègues, j'ai moi aussi attendu le rétablissement du signal. Malgré son instabilité, nous avons appris que de l'autre côté, tout le monde était sain et sauf. Mais l'atmosphère à la station était différente. L'impossibilité de contacter les deux équipes avait décuplé notre angoisse.

C'est peut-être l'endroit de Naypyidaw, la capitale, où l'on trouve le plus de corps piégés. Je me souviens encore très bien de ce que j'ai ressenti en arrivant sur les lieux. En regardant les photos, on ne voit que douleur et dévastation, mais il est difficile d'imaginer l'odeur qui y régnait.

Mon instinct professionnel m'a poussé à me précipiter à l'intérieur pour me mettre immédiatement au travail, mais une forte odeur de mort m'a pris au nez, me forçant à m'arrêter un instant. Après un moment, je me suis peu à peu habitué à cette odeur. Mais il y avait des moments où elle était si forte qu'elle me donnait le vertige…

Devant l'hôpital d'Ottara Thiri, les proches des victimes étaient constamment en faction. Ils attendaient toute la nuit, malgré la coupure de courant et l'obscurité. Même lorsque l'équipe de secours était partie la veille au soir et revenue le lendemain matin, ils restaient là, à attendre. Ce n'est qu'une fois leurs proches retrouvés qu'ils commençaient à accomplir les rituels traditionnels birmans, avant de rentrer chez eux.

Les habitants ont témoigné leur reconnaissance et leur soutien à l'équipe de secours et aux journalistes comme nous. Travaillant sous une chaleur accablante, sans ombre ni abri, ils nous ont prêté de petits ventilateurs. Chaque jour, des bienfaiteurs nous apportaient également des camions-citernes. Grâce à ce soutien, nous n'avons pas eu besoin d'utiliser l'eau que nous avions stockée.

Retour à la vie quotidienne dans la zone sismique après le travail. Pendant une semaine au Myanmar, je ne dormais que trois heures par jour environ. La journée, il faisait environ 40 degrés. La nuit, c'était encore plus chaud. Ce n'est qu'au cinquième jour du voyage que nous avons pu… prendre une vraie douche. Malheureusement, l'eau n'était disponible que pendant une courte période et sa couleur était aussi trouble que… de l'eau bouillie d'épinards. Par conséquent, presque chaque jour, nous n'utilisions que deux petites bouteilles d'eau pour notre toilette.

Le journaliste Thanh Van en poste au Myanmar, avril 2025.

Jusqu'au jour de mon retour, je n'arrêtais pas de me demander quelle motivation et quelle force m'avaient permis de travailler ainsi, du matin au soir. En fait, pendant les deux ou trois premiers jours, je n'ai rien mangé, j'ai juste bu beaucoup d'eau, je me suis plongée corps et âme dans mon travail et j'ai oublié la fatigue.

Je crois que ma principale motivation lors de mon voyage au Myanmar était la passion pour mon métier. En voyant les soldats et les policiers vietnamiens s'efforcer de mener à bien les opérations de sauvetage, j'ai ressenti l'immensité de ma contribution.

Certaines personnes n'en savent que très peu. Bien sûr, le journalisme exige le respect de la vérité, et pour écrire sur des personnages, il faut bien connaître leur histoire afin de pouvoir la retranscrire. À cause de la barrière de la langue, j'ai raté une ou deux très bonnes histoires pendant mon travail.

Au quotidien, je les comprends encore, je ressens leur affection pour l'équipe de secours vietnamienne et l'équipe de journalistes. Parfois, leur sollicitude fait oublier la barrière de la langue. Par exemple, leurs regards reconnaissants, l'espoir que les secouristes retrouvent bientôt les personnes piégées. Ce sont aussi des gestes comme donner de l'eau, s'asseoir et éventer les membres de l'équipe.

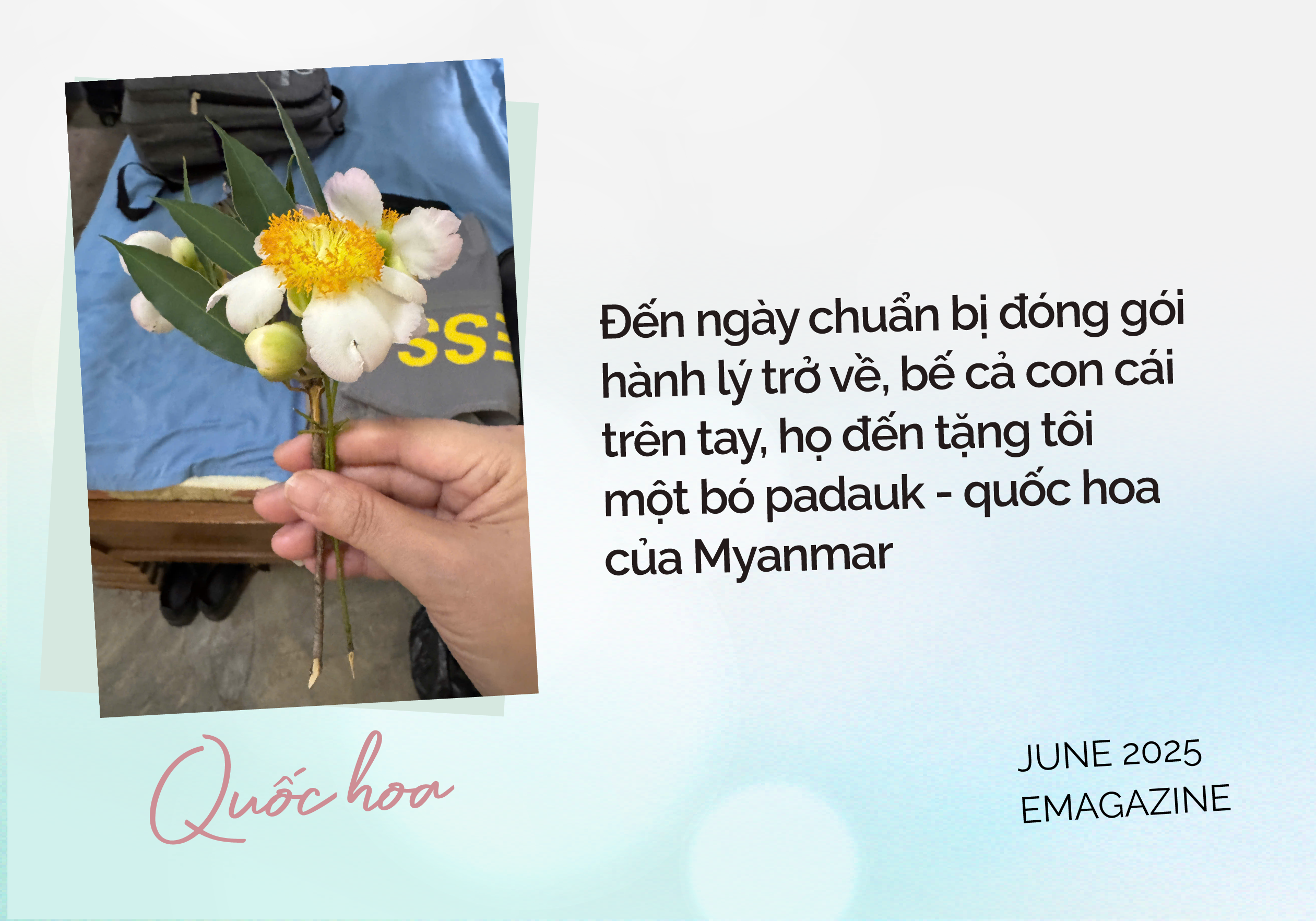

Pendant plusieurs jours consécutifs dans la zone de sauvetage, j'étais la seule femme. Les Birmans l'ont remarqué. Au moment de faire mes valises pour rentrer chez moi, avec leurs enfants dans les bras, ils sont venus m'offrir un bouquet de padouk, la fleur nationale du Myanmar. Même s'ils parlaient dans leur langue maternelle, j'ai compris ce qu'ils voulaient me dire.

En tant que journaliste, je ne crois pas qu'il soit préférable d'être un homme ou une femme. Certes, sur le plan de la santé, je ne peux peut-être pas supporter des charges aussi lourdes que mes collègues masculins. Mais je suis convaincue d'avoir l'endurance, la volonté et le courage nécessaires.

Je ne crois pas que les femmes soient désavantagées lorsqu'elles travaillent dans des zones sinistrées. Au contraire, je trouve cela avantageux car je suis particulièrement appréciée au sein du groupe. À la fin de mon reportage au Myanmar, j'étais encore surprise par les plaisanteries des soldats à mon sujet : « Il y a 88 hommes dans le groupe, et elle est la seule femme. Et pourtant, elle ose y aller ! » S'il y a une autre mission, je serai la première à me porter volontaire !

Le journaliste Thanh Van. (Photo : NVCC)

Alors, que recherchez-vous lors de ces périodes de bénévolat ?

C'est peut-être la passion du métier. J'aime particulièrement travailler lors d'événements uniques. Par exemple, la Coupe du Monde 2010 a été ma première expérience sur la scène internationale, et j'ai également travaillé lors de catastrophes naturelles. Ce sont des moments inoubliables. Je sais qu'en étant sur place, je peux observer, exploiter, rechercher des sujets et avoir l'opportunité de transmettre une information authentique au public.

Je ne me considère pas comme un héros, mais comme un messager. Dans une situation de vie ou de mort, je privilégierais la sécurité de l'équipe et la mienne. Cependant, en tant que journaliste, il arrive qu'on doive prendre des risques pour immortaliser des moments et des documents précieux. Dans ces moments-là, les compétences et la capacité d'évaluer la situation sont primordiales pour permettre aux reporters de couvrir l'événement en toute sécurité. Si des vies sont en jeu, la sécurité reste la priorité absolue.

Comment votre expérience au Myanmar vous a-t-elle marqué personnellement ?

Je suis quelqu'un de très individualiste. Mais après cette mission, ma perception de la vie a changé. Je me sens plus calme, plus attentionné envers les autres. Je savoure chaque repas avec mes parents. Je savoure chaque étreinte avec mes amis, avec tout le monde. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise est d'apprécier la vie. Apprécier toutes les émotions que je ressens. Apprécier le travail que j'accomplis. Je vis aussi plus lentement et plus intensément.

Peut-être que, face à l'instant de la vie et de la mort, je comprends que la vie est éphémère et c'est pourquoi je chéris chaque instant.

Si vous n'étiez pas journaliste, quel genre de personne seriez-vous ? Seriez-vous toujours aussi original et audacieux qu'aujourd'hui ?

Depuis mon enfance, j'ai toujours pensé qu'il me fallait être audacieuse et responsable. Le journalisme a cultivé ces qualités en moi, mais m'a aussi rendue plus courageuse. Après chaque reportage, j'en tire une leçon de vie et de philosophie. Auparavant, j'étais comédienne. Outre le journalisme, j'aime ces deux métiers. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, dans des contextes variés. De chaque vie, de chaque contexte, j'ai tiré des enseignements. Et ma vie, de ce fait, est plus riche.

Je plaisante souvent en disant que, une fois sur Terre, il faut vivre une vie extraordinaire. Jusqu'à présent, j'ai le sentiment d'avoir vécu une vie extraordinaire.

Merci d'avoir partagé aujourd'hui !

Date de publication : 19 juin 2025

Organisation de production : Hong Minh

Contenu : Ngoc Khanh, Son Bach, Uyen Huong

Photo : Son Tung

Concept : Ta Lu

Présenté par : Thi Uyen

Source : https://nhandan.vn/special/nha-bao-thanh-van/index.html#source=home/zone-box-460585

![[Vidéo] Cérémonie d'inauguration des internats de niveau intermédiaire dans les zones frontalières de Tuyen Quang et Lao Cai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/09/1762702287645_lao-cai-ha-giang-6159-jpg.webp)

Comment (0)