Les physiciens ont un jour tenté de « poursuivre » la lumière (Illustration : Getty).

Cette histoire s'étend sur des siècles, de l'expérience ratée de Galilée aux vérifications modernes d'Einstein, expliquant l'apparemment impossible.

De Galilée aux premières mesures de la vitesse de la lumière

Avant le XVIIe siècle, la plupart des théories affirmaient que la lumière se propageait instantanément, ou que sa vitesse était absolue. Cependant, Galilée fut le premier à remettre en question cette hypothèse.

En 1638, Galilée et ses assistants menèrent une expérience sur deux montagnes, à l'aide de lanternes, afin de mesurer le délai de propagation de la lumière. Cependant, ce délai était si infime (de l'ordre de la microseconde) que les instruments et les réflexes humains de l'époque ne permirent pas de mesurer la vitesse réelle de la lumière. Malgré cet échec, Galilée conclut que la lumière, « si elle n'est pas instantanée, doit être extrêmement rapide ».

Les expériences de Galilée l'ont aidé à découvrir que la vitesse de la lumière est finie, mais que ce nombre est extrêmement grand (Photo : Medium).

Quelques décennies plus tard, l'astronome Ole Römer en fit la première estimation. En observant Io, lune de Jupiter, il remarqua que le moment où Io entrait et sortait de l'ombre de Jupiter variait en fonction de la position de la Terre sur son orbite.

Cet écart cumulé de plus de 10 minutes fut expliqué par Römer comme étant dû au temps supplémentaire que met la lumière à parcourir une distance plus longue. Il en déduisit que la vitesse de la lumière était d'environ 214 000 km/s, un résultat révolutionnaire pour l'époque.

En 1849, le physicien Hippolyte Fizeau a mesuré pour la première fois directement la vitesse de la lumière à l'aide d'un engrenage rotatif à grande vitesse combiné à un miroir réfléchissant placé à 8 km de distance.

Lorsque les engrenages tournaient si vite que la lumière était bloquée par la dent suivante, Fizeau calcula une vitesse d'environ 315 000 km/s, soit à 5 % près la valeur actuelle. Ce fut le tournant qui fit de la lumière un objet d'étude quantitative plutôt qu'une simple hypothèse.

Einstein et les limites absolues de l'univers

La question fondamentale demeure : pourquoi la vitesse de la lumière constitue-t-elle la limite ultime ? Au début du XXe siècle, Albert Einstein a résolu ce problème grâce à ses célèbres théories.

Il a posé la question suivante : si une lampe torche était fixée sur une fusée se déplaçant à grande vitesse, la lumière émise serait-elle supérieure à celle émise dans le vide ? La réponse, surprenante, fut non, car le temps et l’espace ne sont pas absolus.

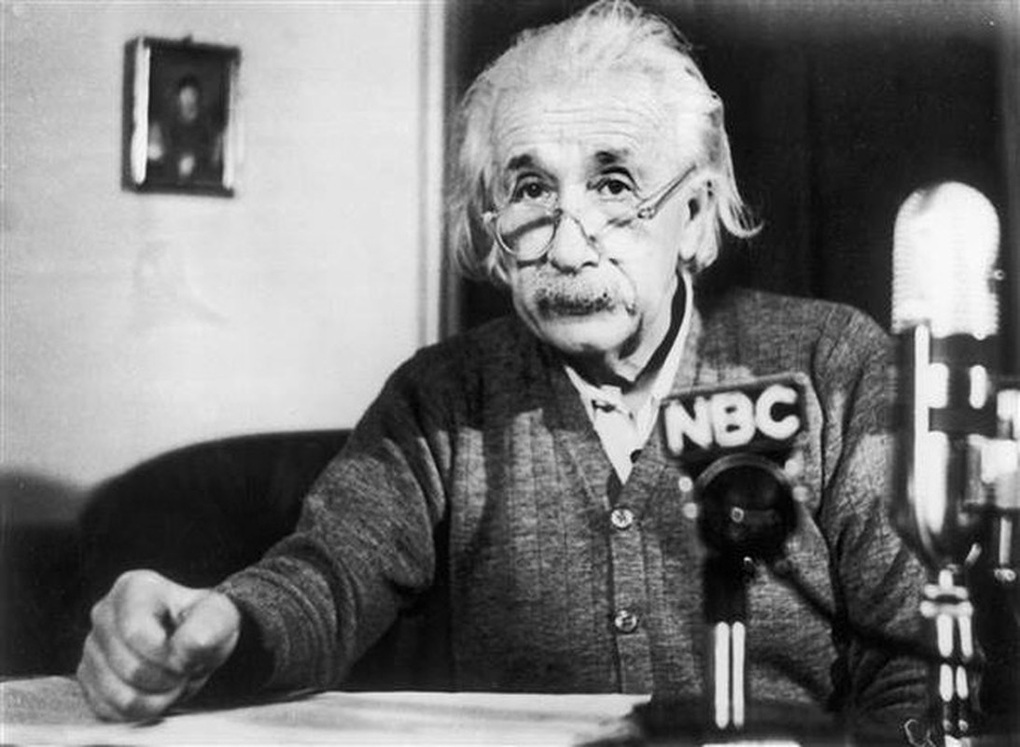

Albert Einstein a résolu le problème de la lumière grâce à sa théorie (Photo : Getty).

Selon la théorie de la relativité restreinte (1905), lorsqu'un objet se déplace rapidement, sa masse augmente et, simultanément, le temps se ralentit. Lorsqu'il atteint la vitesse de la lumière, le temps s'arrête, la masse devient infinie et ne peut plus accélérer. Il est donc impossible pour toute particule de matière de dépasser la vitesse de la lumière.

Des expériences ultérieures ont progressivement confirmé la théorie d'Einstein. En 1964, Bill Bertozzi, chercheur au MIT, a accéléré des électrons et a découvert qu'à mesure qu'ils approchaient la vitesse de la lumière, ils devenaient si lourds qu'ils ne pouvaient plus accélérer.

Dans les années 1970, deux physiciens, Joseph Hafele et Richard Keating, ont emporté des horloges atomiques au césium à bord d'un avion pour faire le tour du monde . À leur retour, les horloges fonctionnaient plus lentement que l'horloge de référence du laboratoire. Ce phénomène constituait une preuve manifeste de la dilatation du temps.

De nos jours, même les systèmes GPS embarqués sur satellites doivent calculer des corrections temporelles selon la théorie de la relativité. Faute de quoi, l'erreur de positionnement peut atteindre plusieurs kilomètres, provoquant l'effondrement total du système mécanique moderne.

La vitesse de la lumière n'est donc pas qu'un simple chiffre, mais une limite fondamentale de la nature, le fondement de la physique et de la technologie modernes.

Des échecs de Galilée aux progrès de Römer, de l'ingéniosité de Fizeau au génie d'Einstein, l'histoire de la lumière a prouvé une vérité : dans cet univers, rien ne peut aller plus vite que la lumière.

Source : https://dantri.com.vn/khoa-hoc/trong-vu-tru-co-thu-gi-nhanh-hon-anh-sang-20250929072502675.htm

![[Photo] Le secrétaire général To Lam et le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man assistent à la commémoration du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur de l'inspection vietnamien](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/17/1763356362984_a2-bnd-7940-3561-jpg.webp)

Comment (0)