Délégué à l'Assemblée nationale auprès d'Ai Vang ( Can Tho ) : Planification urbaine précoce pour s'adapter au changement climatique

Le changement climatique a, affecte et affectera considérablement les six principales régions économiques de notre pays. Chaque région est touchée différemment, mais de manière générale, les catastrophes naturelles se multiplient et s'aggravent. Pendant la saison des pluies, on observe des tempêtes et des inondations ; pendant la saison sèche, des sécheresses, l'intrusion d'eau salée et la montée du niveau de la mer menacent la vie des populations et l'activité des entreprises.

Entre 2026 et 2030, le gouvernement priorise 3 000 projets d’infrastructures stratégiques susceptibles d’améliorer la situation. Cependant, les destructions causées par les catastrophes naturelles – inondations, glissements de terrain, érosion et montée du niveau de la mer – entraînent des inondations, la dégradation des chaussées et la rupture des ponts, provoquant des embouteillages et une augmentation des accidents. Ces facteurs affectent les routes, les voies navigables et le transport aérien. C’est pourquoi le gouvernement continue d’examiner et d’évaluer l’état des infrastructures routières dans les localités touchées par les pluies, les tempêtes et les inondations, et prévoit d’allouer rapidement des fonds supplémentaires pour aider ces localités à améliorer leurs infrastructures. Il s’agit là de la question la plus importante et la plus urgente à l’heure actuelle.

Après la saison des pluies vient la sécheresse, conséquence du changement climatique, qui exerce une double pression sur les ressources en eau des pays voisins du Mékong. Le gouvernement doit donc renforcer la coopération internationale concernant le partage des données hydrologiques et la gestion des réservoirs afin d'harmoniser les ressources en eau du Mékong. Il convient d'examiner et de mettre rapidement en place un système automatique, performant et économe en énergie de surveillance de la salinité, capable de fournir des données, des prévisions et des alertes en cas d'intrusion d'eau salée. Il est également nécessaire d'allouer un budget d'investissement à la modernisation des infrastructures d'irrigation et au dragage des canaux, afin d'aider les collectivités locales à mieux réagir face à la sécheresse.

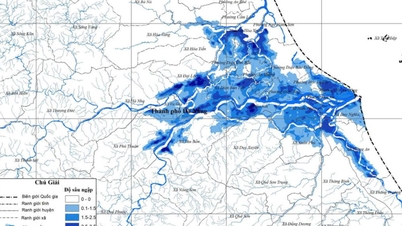

Le pays compte actuellement plus de 900 zones urbaines, dont une cinquantaine, situées sur les côtes, dans les deltas, en zone montagneuse ou en altitude, sont fortement touchées par le changement climatique. Il s'agit notamment de Hanoï, Thai Nguyen, Hué et des provinces du delta du Mékong, dont les capacités de résilience face aux catastrophes naturelles et au changement climatique sont quasi saturées, ce qui a des conséquences majeures sur la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur le développement socio-économique. Par conséquent, je recommande au gouvernement d'élaborer rapidement un plan d'adaptation au changement climatique pour les zones urbaines, en mettant l'accent sur la résilience de ces dernières face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, afin de favoriser un développement durable.

Vénérable Thich Düçün (Dien Bien) : Il est nécessaire d’accroître la part des dépenses budgétaires consacrées à l’adaptation au changement climatique.

Malgré les résultats impressionnants de 2025, le tableau socio-économique global présente également des zones d'ombre, car les impacts négatifs du changement climatique ont réduit la croissance, affecté les résultats du développement socio-économique dans la plupart des localités du pays et constituent le plus grand défi pour le développement durable de notre pays.

Bien que le gouvernement se soit concentré très tôt et à distance sur la prévention, la lutte et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles, comme l'ont déclaré de nombreux délégués à l'Assemblée nationale, notre niveau de sensibilisation et d'attention à l'adaptation au changement climatique n'est toujours pas optimal, ce qui se reflète dans la planification des politiques et leur mise en œuvre pratique pour minimiser la vulnérabilité et les risques liés aux impacts négatifs et imprévisibles du changement climatique, tels qu'ils se produisent actuellement dans notre pays.

Je propose que le gouvernement, en 2026 et pour les mandats suivants, s'attache à mettre en œuvre de manière globale et efficace les objectifs, les tâches et les solutions prioritaires définis dans le contenu actualisé du plan national d'adaptation au changement climatique pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050. Il est nécessaire d'augmenter la part des dépenses budgétaires consacrées à l'adaptation au changement climatique à plus de 1,5 % du PIB pour la période 2021-2030, comme prévu dans le plan national d'adaptation au changement climatique, de renforcer la gestion étatique du changement climatique, d'améliorer les institutions et les politiques, et de promouvoir l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les stratégies et les plans afin de favoriser des activités d'adaptation mutuellement bénéfiques, de sensibiliser et de mobiliser la participation citoyenne à ces activités par la communication et la formation, de renforcer la recherche scientifique, d'appliquer l'intelligence artificielle et de développer les technologies, et de mobiliser des ressources financières, des investissements privés et une coopération internationale pour lutter contre le changement climatique.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi que les agences, ministères, services et collectivités locales concernés, coordonnent leurs efforts pour finaliser et diffuser rapidement et à grande échelle un système de cartes d'alerte précoce détaillées et hautement fiables concernant les glissements de terrain et les crues soudaines, constituer une base de données nationale partagée, appliquer l'intelligence artificielle afin d'améliorer la capacité de prévision précoce et à distance des risques de catastrophes naturelles et mettre en œuvre des solutions systématiques, synchronisées et efficaces pour prévenir et surmonter les glissements de terrain et les crues soudaines dans tout le pays, à l'image de la détermination, du courage et du dévouement dont ont fait preuve les chefs des villages de Kho Vang (province de Lao Cai) en 2024 et de Hang Pu Xi (commune de Xa Dung, province de Dien Bien) en août 2025 pour sauver des vies.

Dang Thi Bao Trinh (Da Nang) : Changement radical de cap, passant de l'investissement dans les infrastructures à la création d'infrastructures durables.

En quelques semaines seulement, notre pays a été frappé à plusieurs reprises par de graves catastrophes naturelles. Ces dernières années, grâce à l'attention portée par le Parti et l'État, le paysage des hauts plateaux a considérablement évolué. De nombreuses routes ont été ouvertes ; les ponts suspendus et les ponts en béton ont progressivement remplacé les ponts provisoires ; des investissements ont été réalisés dans l'électricité, les écoles et les gares. Cependant, force est de constater que l'infrastructure technique des zones montagneuses demeure un point faible de l'économie nationale. Ponts provisoires, chaussées étroites, systèmes de drainage insuffisants et conceptions inadaptées à la géologie, aux écoulements d'eau, aux glissements de terrain et au changement climatique : une simple averse peut paralyser la circulation, bloquer le transport de marchandises, empêcher les élèves d'aller à l'école et les malades d'accéder aux hôpitaux. À chaque épisode, la fragilité des infrastructures engendre un retard de développement et une augmentation des risques sociaux.

Je pense que le moment est venu de définir clairement l'orientation des infrastructures résilientes aux catastrophes dans la planification nationale et les plans d'investissement public à moyen terme. Il convient de privilégier les axes de liaison régionaux, les routes intercommunales et interprovinciales, afin de garantir la circulation économique, culturelle et sociale et de favoriser le développement des zones montagneuses. Actuellement, ces zones subissent de multiples pressions. Pour y remédier et assurer un développement durable, je propose les solutions clés suivantes :

Il est tout d'abord nécessaire de mettre en place un mécanisme d'évaluation complet, interdisciplinaire et temporel de l'impact synergique de la construction, de l'exploitation et de l'aménagement résidentiel sur l'équilibre écologique. Cette évaluation doit constituer une condition obligatoire à l'approbation de tout projet en zone montagneuse. Le gouvernement devrait par ailleurs orienter le développement d'une carte d'alerte aux glissements de terrain vers le système numérique national afin de permettre aux citoyens et aux autorités d'anticiper les problèmes.

Deuxièmement, il est impératif de passer d'investissements dans les infrastructures à la création d'infrastructures durables. Tous les projets en zone montagneuse doivent être conçus de manière à répondre aux critères de résistance aux catastrophes naturelles et aux variations géologiques. La planification des investissements publics à moyen terme doit privilégier les axes de transport interrégionaux et intercommunaux, les travaux publics, l'éducation et la santé.

Troisièmement, l’investissement dans le tourisme de montagne, à la fois pour le développement économique et la préservation du patrimoine culturel, doit être considéré comme un pilier de la stratégie de développement régionale et nationale, afin d’élargir les possibilités de développement tout en préservant l’identité et l’environnement écologique des montagnes et des forêts. Des mécanismes et des politiques favorables doivent être mis en place pour permettre aux populations, notamment les femmes et les minorités ethniques, de devenir les principaux acteurs du développement du tourisme de montagne.

Quatrièmement, toute politique de relocalisation de populations doit s'accompagner d'un plan de subsistance à long terme. Parallèlement, il convient de mettre en place un mécanisme de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, de finaliser rapidement la carte nationale des risques et d'installer un système d'alerte précoce moderne dans les zones et points critiques. Chaque commune et village doit disposer d'une équipe de sécurité communautaire formée, équipée et connectée aux autorités supérieures afin que la population ne soit pas prise au dépourvu face aux catastrophes naturelles.

Source : https://daibieunhandan.vn/xac-lap-ro-dinh-huong-ha-tang-chong-chiu-thien-tai-trong-quy-hoach-quoc-gia-va-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-10393563.html

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion visant à évaluer le fonctionnement du modèle de gouvernement local à deux niveaux.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761751710674_dsc-7999-jpg.webp)

![[Photo] Foire d'automne 2025 - Une expérience attrayante](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761791564603_1761738410688-jpg.webp)

![[Photo] Membres du Parti de la nouvelle ère dans le « Parc industriel vert »](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761789456888_1-dsc-5556-jpg.webp)

Comment (0)