क्षेत्रीय विकास

चीन का मजबूत उदय

तीन दशकों से भी ज़्यादा समय तक प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के बाद, 2010 से चीन आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसने वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की अग्रणी आर्थिक भूमिका और स्थिति पर काफ़ी प्रतिस्पर्धी दबाव पैदा किया है। कई अंतरराष्ट्रीय पूर्वानुमानों में अनुमान लगाया गया है कि चीन 2030 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिससे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव आ सकते हैं।

निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं (चीन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जर्मनी, जापान, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त योग के बराबर है) से बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ, चीन अपनी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्थिति और भूमिका की पुष्टि के लिए कड़े कदम उठा रहा है। सामरिक स्तर पर, चीन दुनिया की अग्रणी शक्तियों पर अपना प्रभाव लगातार मजबूत कर रहा है, साथ ही "सॉफ्ट पावर", विशेष रूप से सांस्कृतिक शक्ति को बढ़ावा देकर छोटे और मध्यम आकार के देशों पर अपने प्रभाव का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही, चीन अपनी विदेशी रणनीति की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सैन्य और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में "हार्ड पावर" को लचीले ढंग से जोड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में अपनी भूमिका और स्थिति की पुष्टि करने के लिए, चीन ने वैश्विक प्रभाव वाली कई पहल शुरू की हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की घोषणा और BRI के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उपायों को लागू करने के बाद, चीन ने BRI की व्यापक सहयोग सामग्री को पूरक और मजबूत करने के लिए 2021 में वैश्विक विकास पहल (GDI) शुरू करना जारी रखा। इसके अलावा, चीन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के माध्यम से एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के गठन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे एशियाई क्षेत्र के देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। 2022 में, दुनिया के सामने कई गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के प्रभाव के संदर्भ में, चीन ने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समाधानों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल (GSI) का प्रस्ताव रखा। 2023 तक, "सॉफ्ट पावर" को बढ़ाने और अपनी 5,000 साल से अधिक पुरानी सभ्यता की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की इच्छा के साथ, चीन वैश्विक सभ्यता पहल (जीसीआई) को शुरू करना जारी रखेगा, जो सांस्कृतिक प्रभाव को मजबूत करने और दुनिया भर के देशों के बीच आदान-प्रदान का एक पुल बनाने में योगदान देगा।

क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा नियंत्रण और आर्थिक प्रभाव में असंतुलन

11 सितंबर, 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, जब अमेरिका ने इराक और अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध पर महत्वपूर्ण संसाधन केंद्रित किए, चीन ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विकास को गति दी, अपने प्रभाव का विस्तार किया और अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को बढ़ाया। इस संदर्भ में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण अमेरिका को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति, सामरिक प्रभाव और सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने में कई नई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे इस क्षेत्र और विश्व दोनों में व्यवस्था और स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ा।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन के संदर्भ में, अमेरिका द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रीय सहयोग तंत्रों ने कुछ सीमाएँ उजागर की हैं। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) फ़ोरम जैसे पारंपरिक सहयोग तंत्र, जिसमें अमेरिका और चीन दोनों की भागीदारी है, चीन की बढ़ती भूमिका को सीमित करने का एक प्रभावी साधन नहीं बन सकते। दूसरी ओर, ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) जैसी नई पहल, जिससे ओबामा प्रशासन को अमेरिका की आर्थिक और सामरिक स्थिति मज़बूत होने की उम्मीद थी, ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए हैं, खासकर ट्रम्प प्रशासन द्वारा TPP से हटने के बाद। यह चीन द्वारा शुरू की गई नई पहलों, विशेष रूप से BRI, के विकास को और सुगम बनाता है।

क्षेत्र का दर्जा बढ़ता है

APEC की स्थापना के बाद से, एशिया-प्रशांत क्षेत्र तेज़ी से दुनिया में एक अग्रणी और गतिशील आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा है, जिसका कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 40% से अधिक का योगदान है। यह उपलब्धि प्रभावी आर्थिक सहयोग पहलों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के मज़बूत विकास और चीन तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के सदस्य देशों की प्रभावशाली आर्थिक विकास दर से प्रेरित है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाज़ार और तकनीकी रुझानों की अग्रणी भूमिका ने भी एशिया-प्रशांत क्षेत्र को कई प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्पादन और उपभोग में धीरे-धीरे यूरोप की स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुनिया ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार लेनदेन के पैमाने में एक मज़बूत वृद्धि देखी है, जहाँ इस क्षेत्र का व्यापार कारोबार वैश्विक विदेशी व्यापार लेनदेन के कुल मूल्य का 50% से अधिक है। हालाँकि, COVID-19 महामारी ने कई बड़ी चुनौतियाँ पैदा की हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की कई सरकारों द्वारा उठाए गए कठोर कदमों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और रुकावटें आई हैं। परिणामस्वरूप, रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रभावों के अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर व्यवधानों के कारण विश्व को विश्व भर में फैल रही मुद्रास्फीति की लहर का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यवधानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इतना ही नहीं, हिंद महासागर क्षेत्र और एशिया-प्रशांत के बीच लगातार बढ़ते घनिष्ठ संबंध ने एक विशाल आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया है, जहाँ दुनिया की 50% से ज़्यादा आबादी रहती है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 2/3 और कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 60% से ज़्यादा का योगदान है। इतने बड़े पैमाने और महत्व के साथ, इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना न केवल सीधे तौर पर शामिल देशों की चिंता का विषय है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी इस पर व्यापक ध्यान है।

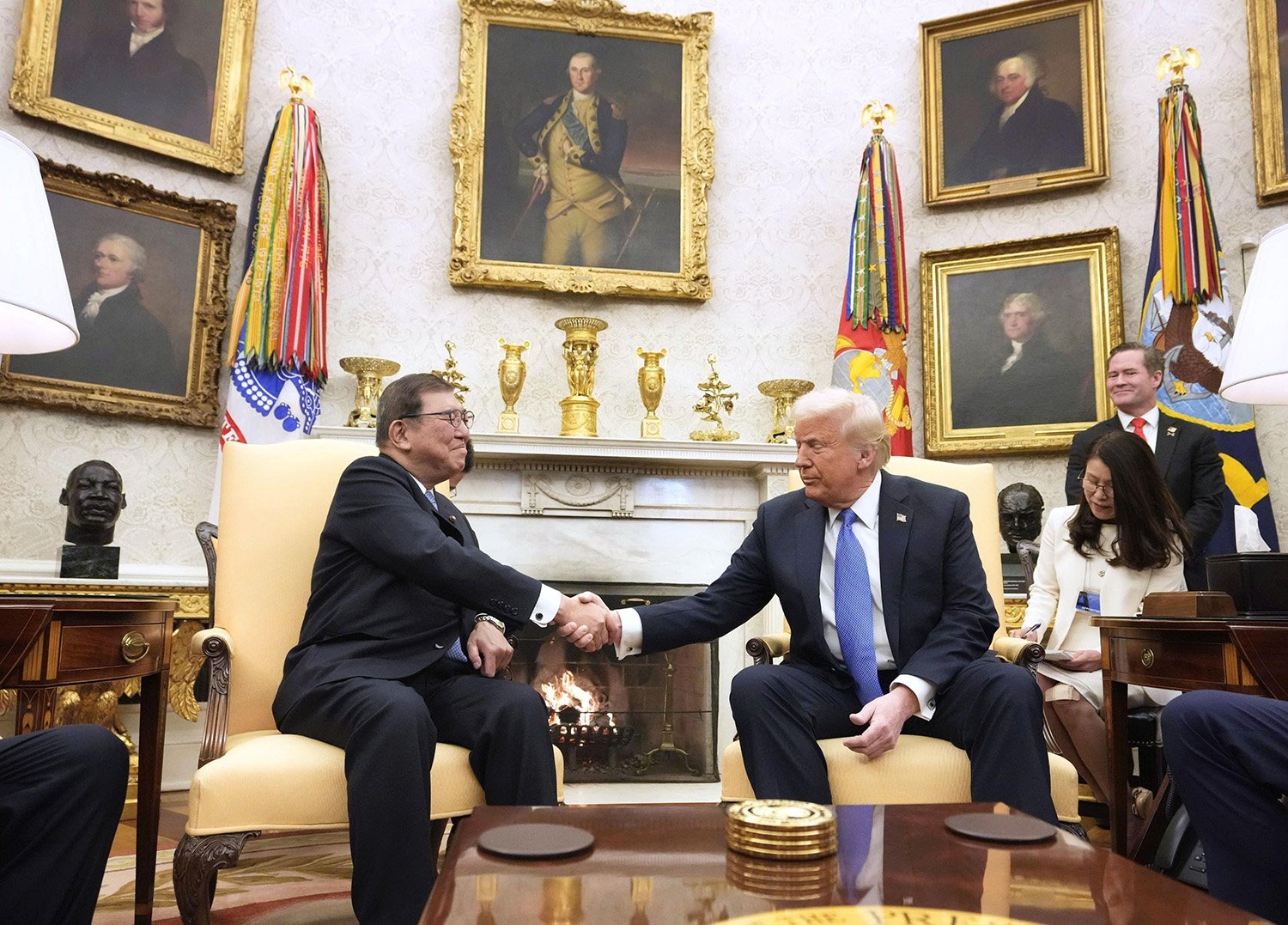

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 7 फरवरी, 2025 को वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा का स्वागत करते हुए। फोटो: क्योदो/टीटीएक्सवीएन

अमेरिकी रणनीति में समायोजन

हाल के वर्षों में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में अमेरिका की उपस्थिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए, इस क्षेत्र के कई देश अभी भी अमेरिका से एक स्थिर रणनीतिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं की अपेक्षा रखते हैं। इसी आधार पर, अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ गठबंधन मज़बूत करके, साथ ही आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर, अपने प्रभाव का विस्तार करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वय बढ़ाने के लिए अपने पारंपरिक दृष्टिकोण पर आगे बढ़ रहा है।

2011 में, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने "एशिया की धुरी" नीति की घोषणा की, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र को अमेरिका की वैश्विक रणनीति में प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया गया। रणनीतिक रूप से, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में, अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए सैन्य बलों के आवंटन को समायोजित किया है। समन्वय तंत्र के संदर्भ में, अमेरिका ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी विदेश नीति के केंद्र में आसियान को रखा है; साथ ही, उसने पूर्वी सागर विवाद सहित प्रमुख मुद्दों पर संवाद मंचों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अमेरिका ने लोअर मेकांग इनिशिएटिव (LMI), क्वाड ग्रुप (QUAD) जैसे क्षेत्रीय सहयोग तंत्रों की स्थापना और विस्तार को भी बढ़ावा दिया... आर्थिक क्षेत्र में, ओबामा प्रशासन ने TPP (2015) पर बातचीत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, जो आंशिक रूप से आसियान+4 समूह के विचारों के विकास पर आधारित था, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में एक उच्च-गुणवत्ता वाला व्यापार ढाँचा तैयार करना था।

हालाँकि, व्यवहार में, चीन ने "साझा नियति समुदाय" की अवधारणा को बढ़ावा देकर धीरे-धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया है, जो एक रणनीतिक अभिविन्यास है जिसकी घोषणा 2017 में की गई थी और बाद के वर्षों में इसे लगातार पूरक और मजबूत किया गया। अमेरिकी प्रभाव के कुछ बिंदु पर कम होने की प्रवृत्ति के संदर्भ में, क्षेत्र के कई देशों को अपनी विदेश नीतियों को समायोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जबकि उन्होंने चीन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय पहलों में बढ़ती रुचि व्यक्त की है। वर्तमान में, अधिकांश क्षेत्रीय सहयोग तंत्र दो प्रमुख केंद्रों के इर्द-गिर्द घूमते हैं - या तो अमेरिका के नेतृत्व में या चीन द्वारा शुरू किए गए - जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। यह स्थिति कई देशों को विदेश नीति अभिविन्यास चुनने में "दुविधा" में डाल देती है, विशेष रूप से भारत - जो क्वाड समूह का एक संस्थापक सदस्य और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह में एक सक्रिय भागीदार है। 2017 में, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर "मुक्त और मुक्त हिंद-प्रशांत" (FOIP) रणनीति की घोषणा की, जिसका लक्ष्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को शामिल करते हुए एक "क्वाड" गठबंधन संरचना का निर्माण करना था। यह पहल न केवल एक नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका बनाए रखने की अमेरिका की व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के संबंध में, ट्रम्प प्रशासन के तहत टीपीपी से अमेरिका को बाहर निकालने के निर्णय को मिश्रित राय मिली है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस कदम से अमेरिकी व्यवसायों को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बड़े और संभावित बाजारों तक पहुंच खोनी पड़ सकती है। हालांकि, एक अन्य दृष्टिकोण से, इसे घरेलू हितों की रक्षा के लिए एक समायोजन भी माना जाता है, जब एक विचार यह है कि राष्ट्रपति बी। ओबामा के तहत पिछले प्रशासन ने टीपीपी वार्ता के दौरान रियायतें दी थीं, विशेष रूप से टैरिफ और बौद्धिक संपदा के संबंध में, ताकि हस्ताक्षर में तेजी लाई जा सके और क्षेत्रीय एकीकरण में चीन की बढ़ती भूमिका के खिलाफ एक रणनीतिक संतुलन बनाया जा सके। इस बीच, चीन आरसीईपी में महत्वपूर्ण रूप से निवेश करना जारी रखता है, इसे अपने आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक मंच मानता है, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए।

दरअसल, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में लौट भी आती है, तो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जे. बाइडेन का प्रशासन टीपीपी में फिर से शामिल होने को प्राथमिकता नहीं देगा, हालाँकि विद्वानों और कुछ टीपीपी सदस्य देशों ने अमेरिका की जल्द वापसी की इच्छा व्यक्त की है। यह घरेलू हितों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने के लक्ष्य के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता के संदर्भ में, अमेरिका की आर्थिक एकीकरण दृष्टिकोण रणनीति में बदलाव को दर्शाता है। पिछले रणनीतिक समायोजनों के अलावा, राष्ट्रपति जे. बाइडेन के प्रशासन द्वारा घोषित अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2022 में क्षेत्र में चीन द्वारा रणनीतिक पहलों के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के संदर्भ में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए कई स्पष्ट नीतिगत उपाय और कार्यान्वयन उपकरण जोड़े गए हैं। उल्लेखनीय रूप से, फरवरी 2022 में, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर एफओआईपी के एक अद्यतन संस्करण की घोषणा की। यह संस्करण न केवल समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने जैसी पारंपरिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदर्शित करता है, जो आर्थिक सहयोग, सतत विकास को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय रणनीति में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का जवाब देता है।

साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति जे. बाइडेन के प्रशासन ने क्षेत्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए कई नए तंत्र लागू किए हैं, जिनका ध्यान सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने और रणनीतिक गठबंधनों को मज़बूत करने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग समझौता (AUKUS, 2021) रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और उन्नत सैन्य तकनीक साझा करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, अमेरिका, 2023 में घोषित किए जाने वाले संकीर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग ढाँचों, विशेष रूप से अमेरिका-जापान-फिलीपींस गठबंधन ढाँचे (JAPHUS) के माध्यम से, जापान और फिलीपींस जैसे सहयोगी देशों की भूमिका को बढ़ाने को बढ़ावा देता है। ये तंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक अधिक लचीले और समेकित सुरक्षा साझेदारी नेटवर्क के निर्माण में अमेरिका की नई रणनीतिक दिशा को दर्शाते हैं।

इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति जे. बाइडेन के प्रशासन ने इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ, मई 2022) में भारत और कुछ प्रमुख आसियान देशों की भागीदारी को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, अमेरिका ने हमेशा वैश्विक व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देने के लक्ष्य का पीछा किया है। हालाँकि, एफओआईपी को लागू करने की प्रक्रिया में, अमेरिका ने पारंपरिक व्यापार उदारीकरण के प्रति प्रतिबद्धता पर ज़्यादा ज़ोर न देते हुए, अधिक लचीले दृष्टिकोण वाली पहलों को शुरू करके समायोजन किया है। यह तथ्य कि भारत ने आरसीईपी में भाग नहीं लिया, लेकिन आईपीईएफ में भाग लेने का विकल्प चुना, आंशिक रूप से इस दृष्टिकोण के आकर्षण को दर्शाता है, और साथ ही, सहयोग के अधिक विविध रूपों के माध्यम से इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के अमेरिका के प्रयासों को भी दर्शाता है। अमेरिकी प्रशासन ने एक अधिक ठोस गठबंधन बनाने के महत्व पर भी ज़ोर दिया, इस संभावना के साथ कि क्वाड समूह अमेरिकी आईपीईएफ के साथ तेज़ी से निकटता से जुड़ जाएगा। समानांतर सुरक्षा-आर्थिक मॉडल से अधिक एकीकृत और व्यापक सहयोग मॉडल में बदलाव को अमेरिकी राष्ट्रपति जे. बिडेन (1) के प्रशासन के तहत एफओआईपी रणनीति में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जाता है ।

अमेरिका की एक और सफलता एफओआईपी के बारे में जागरूकता और मूल मूल्यों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने में उसका योगदान है। हाल के वर्षों में, कई संबंधित देशों ने इस क्षेत्र के लिए अपने-अपने दृष्टिकोण या रणनीतियों की घोषणा की है, जो अमेरिका द्वारा शुरू किए गए दृष्टिकोण की सीमा और प्रभाव को दर्शाता है।

14 फरवरी, 2025 को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप_फोटो: रॉयटर्स

रणनीतिक लक्ष्यों को बढ़ावा देना जारी रखें

विशेषज्ञों के अनुसार, हालांकि इस क्षेत्र के भीतर और बाहर के कई देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीतिक दृष्टि की घोषणा की है, जिसमें अमेरिका वह देश है जो इस रणनीति को सबसे अधिक मजबूती से बढ़ावा देता है, फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डी. ट्रम्प के प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में एफओआईपी को साकार करने की संभावना अभी भी कई उल्लेखनीय प्रश्न उठाती है।

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ दर्शाता है कि एफओआईपी के कार्यान्वयन को कई कारकों के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो अमेरिका और हितधारकों दोनों का नीतिगत ध्यान भटका सकते हैं। यूरोप में, रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा संघर्ष अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर हावी बना हुआ है, जबकि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। मध्य पूर्व में, हमास और इज़राइल आदि के बीच संघर्ष से उत्पन्न अस्थिरता, अमेरिका को अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है, खासकर इस क्षेत्र की वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में। दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश में अस्थिर घटनाक्रम भारत के संसाधनों और रणनीतिक ध्यान को भटकाने का खतरा पैदा कर रहे हैं, जो एफओआईपी संरचना में प्रमुख भागीदारों में से एक है...

इसके अलावा, ब्रिक्स और आरसीईपी के विस्तार जैसी नई वैश्विक सहयोग पहलों की बढ़ती उपस्थिति का भी अमेरिकी एफओआईपी के कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। विविध और तेजी से परस्पर जुड़े एजेंडे के साथ, ये तंत्र कई भागीदार देशों का ध्यान और संसाधन आकर्षित कर सकते हैं, जिससे विदेश नीति रणनीतियों में एफओआईपी को दी जाने वाली प्राथमिकता कुछ हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा, इन सहयोग ढाँचों की एक प्रमुख प्रवृत्ति वैश्विक व्यवस्था में शक्ति और प्रभाव के संतुलन की दिशा में एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इससे विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में और सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका सहित प्रमुख शक्तियों की भूमिका में नया रूप आ सकता है।

यह एक रणनीतिक "खेल" है जो FOIP के मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रभावित करता है, जिसमें अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को मजबूत करना शामिल है, खासकर जब एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की प्रवृत्ति धीरे-धीरे आकार ले रही है। उल्लेख नहीं करने के लिए, कई अन्य जटिल कारक हैं जो अमेरिका के FOIP के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, चीन की बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। हालाँकि चीनी अर्थव्यवस्था को अल्प और दीर्घकालिक दोनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चीन अभी भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का विस्तार करना जारी रखता है। चीन की आर्थिक स्थिति और वैश्विक प्रभाव अमेरिका के साथ व्यापार प्रतिस्पर्धा में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, साथ ही चीन द्वारा बड़े पैमाने पर पहल को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि BRI और अन्य क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम जिनकी कुल निवेश पूंजी खरबों अमेरिकी डॉलर तक है चीन इस दुविधा के प्रति भी स्पष्ट रूप से जागरूक है जिसका सामना इस क्षेत्र के कई विकासशील देश कर रहे हैं, जब उन्हें सुरक्षा आश्वासन की आवश्यकता, जो अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका से जुड़ी होती है, और आर्थिक विकास की आवश्यकता, जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस संदर्भ में, चीन सहयोगी देशों की ग्रहणशील क्षमता के अनुसार, सहयोग के लिए अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाता है, साथ ही प्रत्येक क्षेत्र की वास्तविकताओं और उत्पन्न होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ समायोजन करता है।

विचार करने योग्य एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के प्रति क्षेत्र के देशों की प्रतिक्रिया। एफओआईपी के प्रति एक नए दृष्टिकोण के माध्यम से अपने प्रभाव को नया आकार देने के अमेरिका के प्रयासों के संदर्भ में, एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय मंच पर भरोसा करने के लिए न केवल समय की आवश्यकता है, बल्कि क्षेत्र में भागीदारों के बीच विश्वास बनाने और विशिष्ट, स्थायी लाभ पहुँचाने के लिए उच्च स्तर के रणनीतिक दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता है। हालाँकि, वास्तव में, हाल के वर्षों में चीन द्वारा स्थापित व्यापक आर्थिक और व्यापारिक सहयोग नेटवर्क के साथ, चीन द्वारा शुरू की गई बीआरआई या वित्तीय और बुनियादी ढाँचा सहयोग तंत्र जैसी रणनीतिक पहलों का आकर्षण अभी भी एक कठिन कारक है। खासकर जब कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से आर्थिक, में अमेरिका की प्रतिबद्धताएँ अभी तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हुई हैं या क्षेत्रीय भागीदारों को अभी तक विशिष्ट लाभ नहीं पहुँचा पाई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अमेरिका क्षेत्र में अपनी भूमिका और रणनीतिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना चाहता है, तो आर्थिक सहयोग को मजबूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में, आईपीईएफ को बढ़ावा देना जारी रखना एक उपयुक्त और आवश्यक कदम माना जाता है। आईपीईएफ को वास्तव में भागीदार देशों के लिए, विशेष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्र में - जो इस क्षेत्र के अधिकांश देशों की सर्वोच्च चिंता है - अधिक व्यावहारिक और स्पष्ट लाभ पहुँचाने की आवश्यकता है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डी. ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कई क्षेत्रों में मज़बूत कार्यकारी नीतियों को बढ़ावा देकर की, जो उनके पहले कार्यकाल में स्थापित "अमेरिका फ़र्स्ट" के लक्ष्य के अनुरूप थी। विदेशी आर्थिक नीति में, राष्ट्रपति डी. ट्रंप का प्रशासन राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिए देशों के साथ व्यापार संबंधों को समायोजित करने में टैरिफ़ उपकरणों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देता रहा है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में अमेरिका के पारंपरिक तत्वों और व्यावहारिकता को जोड़ता है। 2018 में शुरू हुआ अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध इसका एक विशिष्ट उदाहरण माना जाता है। हालाँकि इससे अमेरिका-चीन द्विपक्षीय व्यापार घाटे को कम करने में कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिले हैं, न ही दोनों देशों के बीच व्यापार लेनदेन के कुल मूल्य में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन टैरिफ़ नीति ने अमेरिकी व्यापार संरचना में उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं। विशेष रूप से, चीन पहले अमेरिकी बाजार का प्रमुख निर्यात भागीदार हुआ करता था, लेकिन अब वह तीसरे स्थान पर आ गया है, जो इस नीति के प्रभाव में आपूर्ति श्रृंखला को समायोजित करने और अमेरिकी व्यवसायों के आयात रुझानों को बदलने का प्रभाव दर्शाता है।

अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रम्प प्रशासन ने पारंपरिक बहुपक्षीय सहयोग तंत्रों पर अधिक ध्यान नहीं दिया, जैसा कि कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों, टीपीपी, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते आदि से अमेरिका के हटने से स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से ट्रम्प प्रशासन की एकतरफावाद और "अमेरिका फर्स्ट" नीति की खोज को दर्शाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने बहुपक्षीय सहयोग को पूरी तरह से त्याग दिया है, क्योंकि ट्रम्प प्रशासन अभी भी कई व्यावहारिक सहयोग तंत्रों को बढ़ावा देना चुनता है जो सीधे अमेरिका को लाभान्वित करते हैं। आम तौर पर, क्वाड सुरक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करना, साथ ही एफओआईपी का प्रस्ताव और कार्यान्वयन। यह वास्तविकता दर्शाती है कि, आगामी इंडो-पैसिफिक रणनीति में, ट्रम्प प्रशासन अमेरिका के रणनीतिक हितों को अधिकतम करने के लिए इस दृष्टिकोण को और अधिक मजबूती से बनाए रखेगा।

मौजूदा संबंधों को नवीनीकृत करने के अलावा, ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रभावशाली देशों में विशेष रुचि भी दिखाई। इसका एक स्पष्ट प्रमाण अमेरिका द्वारा भारत की एक वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ती भूमिका को मान्यता देना और इस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना, विशेष रूप से रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, है। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन के तहत जापान के साथ संबंधों को भी दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और तकनीकी सहयोग में वृद्धि के माध्यम से काफी मजबूती मिली। इस क्षेत्र में अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में, जापान को अमेरिका द्वारा शुरू की गई क्षेत्रीय पहलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह वह दृष्टिकोण हो सकता है जो ट्रंप प्रशासन को विरासत में मिला और जिसने अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी सहकारी साझेदारी का विस्तार किया।

संक्षेप में, पिछले एक दशक में अमेरिका की कार्रवाइयों से पता चलता है कि अमेरिका रणनीतिक लक्ष्यों को लागू करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में FOIP का लगातार पालन करना जारी रखेगा, जबकि इस क्षेत्र में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भूमिका और प्रभाव की पुष्टि करता है, विशेष रूप से प्रमुख देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। हालांकि, FOIP की वास्तविक प्रभावशीलता न केवल हाल के दिनों में अमेरिका द्वारा शुरू किए गए बहुपक्षीय सहयोग तंत्र को बनाए रखने पर निर्भर करती है, बल्कि प्रतिबद्धता के स्तर, रणनीति को लागू करने के तरीके के साथ-साथ भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव और क्षेत्र के देशों की प्रतिक्रियाओं के अनुकूल होने की क्षमता से भी निकटता से संबंधित है। अमेरिका की ओर से व्यक्तिपरक कारक, जैसे कि वर्तमान प्रशासन की नीति अभिविन्यास, क्षेत्रीय स्थिति और भागीदारों के रुख जैसे वस्तुनिष्ठ कारकों के साथ, आने वाले समय में FOIP की सफलता के स्तर को निर्धारित करने वाले प्रमुख चर माने जाते हैं।

----------------------

(1) "क्वाड शिखर सम्मेलन में फूट डालो और राज करो की रणनीति पर प्रकाश डाला गया, लेकिन अपेक्षित समर्थन नहीं मिला: चाइना डेली संपादकीय" चाइनाडेली , 22 सितंबर, 2024, https://www.chinadaily.com.cn/a/202409/22/WS66effa51a3103711928a9192.html

स्रोत: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1092702/chien-luoc-%E2%80%9Can-do-duong---thai-binh-duong-tu-do-va-rong-mo%E2%80%9D-cua-my--ke-thua-va-trien-khai.aspx

![[फोटो] प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह ने गुन्मा प्रांत (जापान) के गवर्नर श्री यामामोटो इचिता का स्वागत किया](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/21/1761032833411_dsc-8867-jpg.webp)

![[फोटो] प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह ने हंगरी की राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष कोवर लास्ज़लो से मुलाकात की](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/20/1760970413415_dsc-8111-jpg.webp)

![[फोटो] नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ट्रान थान मान ने हंगरी के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष कोवर लास्ज़लो के साथ बातचीत की](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/20/1760952711347_ndo_br_bnd-1603-jpg.webp)

टिप्पणी (0)