|

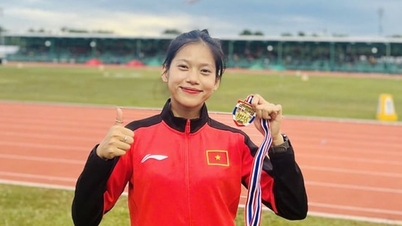

| Foto: Do Anh Tuan |

Di dalam laci kayu tua milik nenekku, terdapat sehelai sapu tangan, yang telah pudar dimakan waktu, dengan lembut membungkus sepucuk surat rapuh, dengan tulisan tangan ungu yang samar-samar, ditulis oleh pamanku di tengah hutan lebat. "Bu, aku baik-baik saja. Di hutan, banyak kekurangan, tetapi kawan-kawan sangat menyayangi. Aku rindu rumah, aku rindu ikan bertengger rebus masakan ibuku..." Surat itu berhenti di situ, tanpa akhir. Di bagian bawah halaman, sebuah coretan samar, mungkin air mata nenekku, atau mungkin setetes hujan tahun itu, ketika orang-orang datang mengabarkan bahwa pamanku telah mengorbankan nyawanya di garis depan selatan. Hanya selembar kertas kecil, sebuah surat yang belum selesai, tetapi berisi semua kenangan, semua cinta, dan semua masa-masa heroik yang berlalu dalam hening air mata.

Nenek saya pernah berkata: "Setiap pengorbanan adalah lilin yang dinyalakan agar negara ini dapat bersinar selamanya" . Ketika saya masih muda, saya tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan nenek saya. Bagi saya saat itu, perang hanyalah film-film lama di TV, beberapa halaman kering buku sejarah di ruang kelas. Tetapi kemudian ketika saya tumbuh dewasa, perang secara bertahap muncul, bukan melalui tembakan, tetapi melalui keheningan. Itu adalah mata nenek saya yang jauh setiap kali ulang tahun kematian paman saya dirayakan, itu adalah foto hitam putih yang telah memudar seiring waktu tetapi masih tergantung dengan khidmat di ruang tamu, itu adalah kisah-kisah yang belum selesai tentang satu generasi yang hidup dengan tenang, dengan tenang dikorbankan untuk melestarikan bentuk negara. Pada saat itu, saya mengerti: Ada rasa sakit yang tidak lagi terlihat melalui darah, tetapi melalui kenangan.

Suatu ketika, sekolah saya mengadakan perjalanan bagi siswa untuk mengunjungi makam para martir. Deretan makam berbaris lurus, sesunyi lagu sendu tanpa lirik. Nama-nama orang terpampang di atas lempengan batu yang dingin. Salah satu makam hanya memiliki tiga kata: "Nama Tidak Diketahui".

Aku berdiri lama di depan nisan itu. Aku bertanya-tanya: Siapakah orang itu? Apakah ia punya ibu tua yang menunggunya di rumah? Pernahkah ia menggendong bayi yang sedang tidur? Pernahkah ia menggenggam tangan kekasihnya di dekat sumur desa di suatu sore yang berangin? Perang tak mengenal ampun, tak peduli usia, nama, atau kampung halaman. Namun merekalah, nama-nama yang tak bernama, takdir yang tak diingat siapa pun, yang diam-diam berkorban agar generasi kita dapat tumbuh dalam damai . Tak semua orang tercatat dalam buku sejarah, tetapi di negeri ini, setiap makam adalah lembaran sejarah, sunyi namun abadi.

Bukan dengan spanduk warna-warni atau pidato panjang, melainkan hanya sebuket bunga yang diletakkan dengan lembut di atas makam, hening sejenak di bawah sinar matahari pagi, seorang anak berdiri tegap, memberi hormat tanpa sedikit pun menyimpang. Hal-hal kecil inilah yang menjadi cara terdalam bagi kita untuk menepati janji kita kepada masa lalu: Tak seorang pun dilupakan. Tak ada yang dilupakan. Aku masih percaya bahwa, di suatu tempat yang jauh, di mana tak ada lagi perang, tak ada lagi bom, para prajurit masa lalu masih diam-diam menyaksikan setiap musim Juli berlalu dengan damai.

Juli bagi saya juga bulan dengan sore-sore berangin, ketika pengeras suara bergema dari kejauhan, membacakan nama-nama para martir heroik dalam sebuah acara peringatan. Di tengah hiruk pikuk, nama-nama yang asing itu membuat jantung saya berdebar beberapa saat. Karena setiap nama pernah menjadi pahlawan, pernah memiliki masa kecil, pernah memiliki seorang ibu yang menunggu di luar pintu, pernah memiliki mimpi yang tak pernah terwujud.

Suatu kali, saya membaca puisi "Duduk Sedih, Mengenang Ibu di Masa Lalu" karya penyair Nguyen Duy, yang ditulis di masa perang dan bom yang telah lama berlalu. Anehnya, saat membacanya di pertengahan Juli, saya merasa seolah-olah seseorang telah menyentuh hati saya dengan lembut:

"Ibu menidurkan kehidupan menjadi lagu pengantar tidur

susu menyehatkan tubuh, lagu menyehatkan jiwa

Nenek menidurkan ibunya... Ibu menidurkan bayinya

Apakah kamu masih mengingat hari esok?

Puisi itu tidak bercerita tentang perang, tetapi tetap mengingatkan kita kepada para ibu yang tetap tinggal, menidurkan anak-anaknya dalam diam, istri-istri muda yang tak sempat menyambut kepulangan suami, dan anak-anak yang tumbuh di samping altar, hanya tahu memanggil ayah lewat foto hitam putih.

Di bulan Juli, rasanya bumi dan langit bergerak lebih lambat. Bukan karena hujan, bukan karena angin, melainkan karena hati manusia yang tenang, untuk mengenang dan mensyukuri jejak langkah yang takkan pernah kembali.

Sumber: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202507/thang-bay-nhung-buoc-chan-khong-tro-lai-658229c/

![[Foto] Panorama Putaran Final Penghargaan Aksi Komunitas 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763206932975_chi-7868-jpg.webp)

![[Foto] Sekretaris Jenderal To Lam menerima Wakil Presiden Luxshare-ICT Group (Tiongkok)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763211137119_a1-bnd-7809-8939-jpg.webp)

![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh bertemu dengan perwakilan guru berprestasi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763215934276_dsc-0578-jpg.webp)

Komentar (0)