|

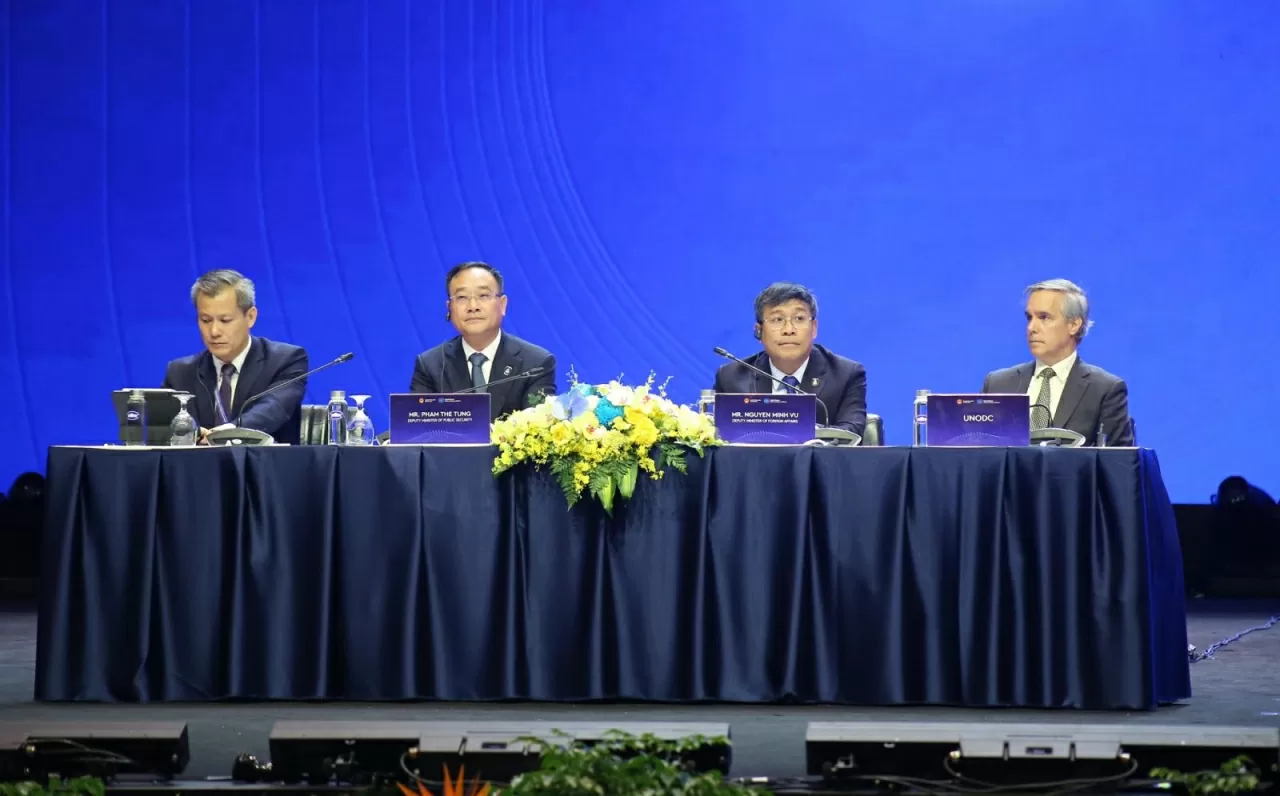

| ベトナムにとって、この調印式は、自国の立場を明確化し、責任を示し、安全で健全かつ持続可能なサイバー空間のためのサイバーセキュリティの取り組みを推進する戦略的な機会となります。(写真:タン・ロン) |

緊急の価値

近年、 世界および地域情勢はますます複雑化し、不安定性と不確実性が高まっています。こうした状況下、非伝統的な安全保障問題、とりわけサイバー犯罪は、人工知能(AI)などの新技術の普及に伴い、規模と影響が拡大し、深刻化しています。これは、安全保障環境、国家の発展、企業の活動、そしてデジタル時代における個々の市民生活を直接的に脅かしています。

サイバー犯罪は今やあらゆる国にとって直接的な脅威となっており、先進国でさえも単独では対処できません。この現実から、サイバー犯罪の防止と対策における協力を強化し、世界的な解決策を緊急に必要としています。 ハノイ条約は、国際的な法的枠組みとして、この問題に対処するための最も効果的で、安定的かつ持続可能な解決策であると考えられています。

条約策定プロセスの核心は、異なる価値観や国内法規制を持つ国々であっても、サイバー犯罪防止のために各国が直接交流し、情報交換を行う全く新しいフォーラムを創設することです。このプロセスは、グローバルな価値観が収斂し、各国の利益が十分に確保される場でもあります。これにより、国連の刑事条約において前例のない、犯罪化、技術支援、人権保護に関する強力な規定が構築されます。

サイバー空間の性質を考慮し、国連は、市民社会組織、テクノロジー企業、サイバーセキュリティ研究者による交渉プロセスへの幅広く質の高い参加を促進することに関心を持っています。主要なテクノロジー企業と重要な国際機関が、初めて文書や会議でのスピーチを通じて交渉プロセスに直接貢献しています。

条約の全文は全会一致で採択され、加盟国の真剣な努力、テクノロジー企業、専門組織、市民社会組織の知的貢献、そしてサイバー犯罪対策への長期的な取り組みを反映しています。

|

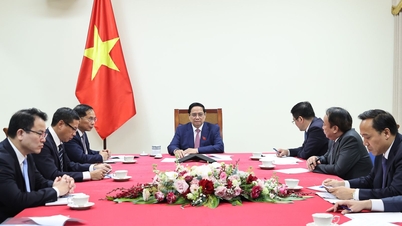

| ルオン・クオン大統領と代表団長公式歓迎式典に出席した代表団員たち。(写真:タン・ロン) |

条約は、急速な交渉と実質的かつ効果的な約束のもとで全会一致で採択され、多国間主義の重要性と、地球規模の課題に対処するために国際法に基づく国際協力を強化する国連の中心的役割を再確認するものである。

条約交渉プロセスは、予測不可能な人工知能の発展に直面しながらも、デジタル技術の進歩に追いつこうとする国連の努力と、サイバー犯罪防止のための共通の成果を達成しようとする決意を如実に示しています。この条約は、交渉期間が記録的に短く、交渉頻度も高く、非常に遠隔地の2つの場所にまたがり、わずか30か月(2022年2月から2024年8月まで、約900日間)で8回の公式会合と5回の中間会合が開催され、1,000時間近くの交渉と1,600ページの交渉文書が作成されました。

ハノイ条約は、150カ国以上が交渉に参加するなど、多数の国連加盟国の参加を得ており、国際連合犯罪防止条約(UNTOC)や腐敗防止条約(UNCAC)の交渉国数(約120カ国)をはるかに上回り、海洋分野の国際連合海洋法条約(UNCLOS)や国家管轄権外海における海洋生物多様性の保全に関する協定(BBNJ)(約150カ国)に匹敵する規模となっている。特に、この条約は、マイクロソフト、カスペルスキー、国際商業会議所(ICC)、マスターカードといった大手企業団体やテクノロジー企業から、定期的な貢献や協議を受けている。

ハノイ条約は、開発途上国にとって特に重要な意味を持ちます。アルジェリア出身のベテラン女性外交官であるメバルキ大使が交渉委員会の議長に選出されたことは、国連が開発途上国に寄せる信頼と期待を反映しています。

条約におけるコミットメントは、技術支援と能力構築に関する規定を通じて、デジタル変革とサイバーセキュリティのガバナンス能力に限界のある開発途上国の利益に直接的に寄与するものである。同時に、この条約は、犯罪行為によって得られた資産の回収と返還に関する規制制度を通じて開発途上国を保護する役割も担っている。

さらに、開発途上国や能力が限られている国々も、この条約に基づきサイバー犯罪に対する共同捜査に協力することができます。これらは、すべての国がサイバー犯罪のリスクに脅かされることなく、自信を持ってデジタル変革を進めるための基盤となります。

|

| ファム・ミン・チン首相は10月25日、ハノイ条約の調印式およびハイレベル会議で演説した。(写真:タン・ロン) |

調印式の意義

国際社会にとって、この条約の調印式は、2000年に調印された国際連合国際犯罪対策委員会(UNTOC)や2003年に調印された国際犯罪対策委員会(UNCAC)に類似した、サイバー犯罪対策の分野における国連の次なる国際条約の基礎を築くものとなる。この条約は、すべての加盟国が世界規模でサイバー犯罪対策に協力するための法的文書となり、異なる国家的価値観や法的規制を持つ国々の間でも、サイバー犯罪対策のために各国が直接交流し、情報交換を行うための新たなフォーラムを創設することが期待される。

ベトナムにとって、署名式は、自国の立場を表明し、責任を示し、安全で健全かつ持続可能なサイバー空間のためのサイバーセキュリティの取り組みを促進する戦略的な機会です。条約の署名式の開催は、党と国家の国際統合と協力に関するガイドラインと政策、特に2025年1月24日付の政治局の新たな情勢における国際統合に関する決議第59-NQ/TW号、2030年までに多国間外交関係を促進し向上させることに関する事務局の2018年8月8日付指令第25-CT/TW号の実施強化に関する2025年2月14日付の事務局結論第125-KL/TW号、および科学技術、イノベーション、国家のデジタル変革の発展における飛躍的進歩に関する2024年12月22日付政治局決議第57-NQ/TW号を実施する具体的な一歩です。 2024年6月7日付政治局結論第82-KL/TW号に基づき、人民公安の対外関係促進に直接貢献する。

この調印式は、ベトナムが国連におけるサイバーセキュリティ問題にさらに深く関与するための基盤となり、ベトナムのサイバーセキュリティに関する意見交換のための国際フォーラムを発足させるとともに、サイバースペースに関連するすべての国連および地域のイベントやフォーラムでハノイ条約を強調することになる。

好ましい状況下では、ベトナムはサイバーセキュリティ技術の分野で最高の国際的経験を得る機会があり、それによって地域および国際レベルで安全で健全なサイバー空間環境を確保するための取り組みを提案し、ベトナムの国家安全保障の確保に直接貢献します。

|

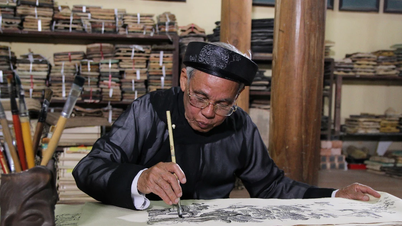

| ファム・テ・トゥン公安副大臣(左から2番目)とグエン・ミン・ヴー外務常任副大臣(右から2番目)が、10月26日に行われたハノイ条約調印式の枠組みの中で、ハイレベル協議セッションの議長を務めた。(写真:タン・ロン) |

ベトナムが直面する課題

ベトナムは世界で最もインターネット普及率の高い国の一つであり、2024年初頭時点でインターネット利用者は7,844万人に達し、人口の79.1%に相当します。公式統計によると、2023年には約1万6,000件のオンライン詐欺の報告が記録され、390兆ベトナムドンの損失が発生しました。これは2022年と比較して64.78%の増加です。2023年初頭から2024年8月までに、ベトナムの情報システムに対するサイバー攻撃は1万3,750件を超え、深刻なインシデントを引き起こしました。したがって、本条約への署名は非常に重要であり、ベトナムにおけるサイバー犯罪の防止と取り締まりにおける国際協力のための多くの機会とチャネルを開くものとなります。

条約の実施期間中、ベトナムは以下の問題に重点を置く必要がある。

まず、ベトナムと多くの国、国際機関、そして重要なテクノロジー企業との間で、本条約の実施にあたり、パートナーネットワークを迅速に選定・構築します。特に、各国間の政府間協力においては、協力枠組み、情報共有に関する合意、そして対話と定期的な協議のメカニズムが不可欠です。本条約は、ベトナムが二国間パートナーとの技術支援、能力構築、技術移転のためのメカニズムとネットワークに参加し、それらを受け、構築する機会を提供します。これらのメカニズムとネットワークは、あらゆる種類のサイバー犯罪の予測、予防、対応能力を強化するとともに、ベトナムとパートナー諸国間の二国間関係を深化させ、現実のものとしていくでしょう。

第二に、条約を実施するための国内法的枠組みの構築は、サイバー犯罪対策における国際協力を含む、条約条項の完全な遵守と執行を確保する上で極めて重要なプロセスです。ベトナムは、他国との協力に参加するための十分な権限を有する、24時間365日体制の窓口を早急に設置する必要があります。また、条約の要件を満たし、サイバー空間における国家主権を行使するために、新たな形態のデジタル技術を管理するための規制を速やかに整備する必要があります。同時に、条約の原則に基づき、関係機関や通信、インターネット、デジタルサービスを提供する企業間の協力と交流に関する規制の改善も必要です。

第三に、条約の成功と効果的な実施の鍵は、その展開のためのインフラ整備にあります。サイバー空間における専門部隊の効果的な捜査・予防能力を確保するためには、技術革新への投資が不可欠です。そのためには、ベトナム当局がこの種の犯罪の洗練された手法や戦術に対応するために、新しく近代的で高度な技術を習得する必要があります。

条約の実施においては、技術に加え、人的要因も決定的な役割を果たします。サイバー犯罪対策には、多様かつ専門的な人材が必要です。この人材には、ハイテク警察などの法執行機関、緊急対応センター(CERT)、裁判官、弁護士、サイバー犯罪分野の法律専門家などの司法機関といった国家機関だけでなく、テクノロジー企業やサイバー空間に関わるすべての人々が含まれます。

第四に、ベトナムはサイバー空間に関する国際的な法的枠組みの整備プロセスに積極的に参加し続ける必要がある。サイバー犯罪とサイバーセキュリティの潜在的な重複は、サイバーセキュリティに関する新たな法的枠組みが確立されるまで、サイバー犯罪の防止と取り締まりを効果的に行えない可能性が高い。この枠組みは、各国に対し、サイバー空間における正当な権利と利益に関する法的拘束力のあるコミットメントを確認し、履行することを求める。このプロセスは、今後国連において緊迫した議論の場となることが予想され、ベトナムの積極的な参加が求められる。

出典: https://baoquocte.vn/cong-uoc-ha-noi-niem-tin-ve-khong-giant-mang-an-toan-lanh-manh-va-ben-vung-cho-moi-nguoi-332212.html

コメント (0)