このワークショップは、国家科学プロジェクト「 2030年までのベトナムの芸術発展、2045年までのビジョン」の枠組み内で組織され、国際的な経験を交換し、今後のベトナムの芸術発展の方向性を提案するフォーラムを作ることを目的としていました。

ワークショップには、国内外の機関や組織から多くの専門家、研究者、アーティスト、マネージャーが参加しました。

創造性を刺激し、経験を共有し、政策を提案する

ワークショップの開会式で、クア・ナム・ワード人民委員会委員長兼党委員会副書記のグエン・クオック・ホアン氏は次のように述べた。

「グローバリゼーションとデジタル変革の文脈における芸術の発展:ベトナムの国際的な経験と教訓」をテーマとした国際会議は、学術的なイベントであるだけでなく、新しい時代のベトナムの芸術の未来を共に形作る機会を開く重要な節目でもあります。

グローバル化とデジタル変革が急速に進む中で、文学と芸術の戦略的発展の方向性を定めることは、国民的アイデンティティの維持・促進という課題であるだけでなく、ベトナムの文化と国民を深く融合させ、国の持続可能な発展に貢献する道でもあります。

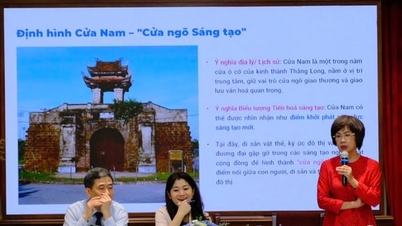

クアナム区でもハノイ市でも、文化と芸術は常に中核的な基盤として認識されており、ユネスコ創造都市ネットワークにおける首都「創造都市」の地位向上に貢献しています。

このワークショップに専門家、科学者、管理者、アーティストが参加することは、私たちのビジョンを共有し、ベトナムの芸術に新たな価値を生み出す機会となります。

グエン・クオック・ホアン氏によると、この会議は国内外の学術界と芸術界から注目と熱烈な反響を得たとのことです。日本、韓国、フランスの学者による3件の貴重な国際発表と、ベトナムの専門家による36件の発表が行われ、多角的な視点と画期的な解決策が提示されました。

プレゼンテーションでは、グローバル化とデジタル変革の文脈における芸術発展の傾向の特定、国際的な経験の分析とベトナムへの実践的な教訓の抽出、戦略的解決策の提案、同国の芸術の持続可能な発展の形成への貢献など、主要な内容に焦点が当てられました。

グエン・クオック・ホアン氏は、このワークショップが創造的なアイデアが刺激され、貴重な経験が共有され、実践的な政策が提案されるようなオープンな対話フォーラムとなることを期待しています。

ワークショップでの貢献は、国家管理機関、特にハノイ人民委員会が、メカニズムと政策を継続的に改善し、千年の歴史を持つ首都の威信にふさわしい芸術形態の発展を促進するための基礎となるでしょう。

ワークショップで講演した文化・芸術・スポーツ・観光研究所所長のグエン・ティ・トゥー・フォン准教授は次のように述べた。「芸術は幅広い分野であり、国内外の経済的、政治的、社会的変化に常に強く影響されます。」

過去数十年にわたり、ベトナムの芸術の発展は多くの好ましい結果を達成してきました。活動のエコシステムはますます豊かになり、創作の質は向上し、創造的な参加者は多様化し、一般の人々が芸術にアクセスして楽しむ機会は拡大し、芸術市場が初めて形成され、発展しました。

急速なグローバル化とデジタル変革の進展の中で、アート分野は機会と課題の両方に直面しています。今日のアートの発展には、伝統的な価値観を継承し、現代のトレンドを吸収し、テクノロジーの力と国際的な統合を活用することが不可欠です。

同時に、ベトナムは2030年までの文化発展戦略を実施しており、芸術の発展に関する研究と国際的な経験の交換はより現実的になっています。

これは、国内外の専門家、研究者、芸術家、管理者の参加を得て、体系的に調査・分析する必要がある緊急の要件です。

グエン・ティ・トゥー・フォン准教授によると、ワークショップの主な内容は、グローバル化とデジタル変革の文脈における芸術の発展に影響を与える傾向と要因を特定して明確にすること、国際的な状況と経験をベトナムのモデルと実際的な要件と比較すること、ベトナムに適用できる国際的な枠組みと他国の経験から学んだ教訓を特定すること、そして、今後のベトナムの芸術の発展を促進するための解決策とイニシアチブを提案することである。

日本の経験とベトナムへの提案

三田雅楽研究会理事長の三田雅楽典明教授は、日本での経験を共有し、 「雅楽芸術の過去、現在、未来をつなぐ」と題した論文を発表しました。

文化産業発展の「金鉱」

「雅楽は日本の伝統芸術です。現在、公演のチケット販売は非常に困難です。その結果、チケット価格は非常に低く、アーティストの生活は厳しい状況にあります。私たちは1990年代から、雅楽という古典的な素材を用いたコンサートを開催してきました。そこで、観客の参加を促し、インタラクションを高めることで、伝統芸術は新しいエンターテイメントの形になり得ることに気づきました。そして、人々の反応は非常に良好です」と彼は語った。

2010年にベトナムのチャム族の伝統芸能を研究した三田紀明雅楽教授は、現代のチャム族音楽は、楽器の面から見て、中世以降に出現した形態を反映していると述べています。チャム族の舞踊の中には、古代チャンパに起源を持つ日本の輪入楽舞楽に残るものと非常によく似た動きが見られます。

彼によると、ベトナムのチャム舞踊と日本の輪入楽舞楽の類似点は深い歴史的繋がりを示しており、ベトナムの芸術家や学者にとって古典舞踊の伝統を研究、比較、発展させる機会を開くものである。雅楽を維持し、指導し、国際的な人々、観光客、そして国境を越えた協力に紹介することは、「生きる芸術」を守り、同時に古典的な価値観に基づいた新たな創作の基盤を築く道である。

ベトナム文化芸術スポーツ観光研究所の Tu Thi Loan 教授は、国際的な成功を研究し、ベトナムにとっての教訓を導き出している。

彼女によると、日本は文化・芸術の発展に関連するデジタル変革戦略の策定においてアジアをリードする国です。日本政府は2018年に「Society 5.0」ビジョンを発表し、デジタル技術を文化生活に統合し、超スマート社会の柱と位置付けています。

日本は常にデジタル創作のための法的回廊の構築に重点を置いており、オンライン環境、特に創作活動にAI、NFT、ブロックチェーン技術を使用するアーティストの著作権を保護するために改正デジタル著作権法を公布しました。

2020年から芸術分野におけるテクノロジーの応用を促進するための多くの政策が一斉に実施されてきました。

トゥ・ティ・ロアン教授は、世界中でデジタル変革が急速に進む中、芸術の発展は技術的な問題だけではなく、制度、政策、文化管理能力の面でも課題となっていると述べた。

他国の経験から、芸術分野におけるデジタル変革は、国家のリーダーシップ、民間部門の積極的な参加、そしてアーティストコミュニティの協力のもと、文化・技術・創造性に関する国家戦略の一環として位置づけられた場合にのみ成功することが分かっています。

国際的な実践から、デジタルアートのエコシステムを構築するには、技術インフラへの投資、クリエイティブな人材の育成、デジタル環境における著作権の保護、そしてイノベーションと文化的な新興を支援するメカニズムに関する一貫した政策が必要であることがわかります。

特に、オンラインアートプラットフォームの推進、美術館・劇場・デジタルアートスペースの開発、デジタルコンテンツ業界との連携は、現在のトレンドに沿った方向性です。

ベトナムにとって重要な教訓は、芸術におけるデジタル変革を、文化産業発展戦略および国家デジタル変革プログラムと結びついた国家文化デジタル変革の有機的な一部として捉えることである。

制度の整備、インフラへの投資、デジタルクリエイティブ人材の育成、新興企業や国際協力を支援する政策は、ベトナムがデジタル時代にモダンでオープン、統合された独自のアートシーンを構築するための前提条件となるでしょう。

出典: https://baovanhoa.vn/van-hoa/dinh-hinh-tuong-lai-nghe-thuat-viet-nam-trong-ky-nguyen-so-174599.html

![[写真] 2025年秋のフェアに向けて準備完了](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/14/1760456672454_ndo_br_chi-9796-jpg.webp)

コメント (0)