WISPIT 2bは、誕生からわずか500万年と推定されていますが、大きさは木星とほぼ同じです。この発見は、ゴールウェイ大学の科学者が率いる国際チームが、ライデン大学およびアリゾナ大学と共同で行ったものです。この研究は、天体物理学ジャーナル・レターズ誌に掲載されました。

この発見は、チリのアタカマ砂漠にあるヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡(ESOのVLT)を用いて行われました。この記念すべき発表を記念して、ESOはWISPIT 2bの素晴らしい画像を「今週の画像」として公開しました。

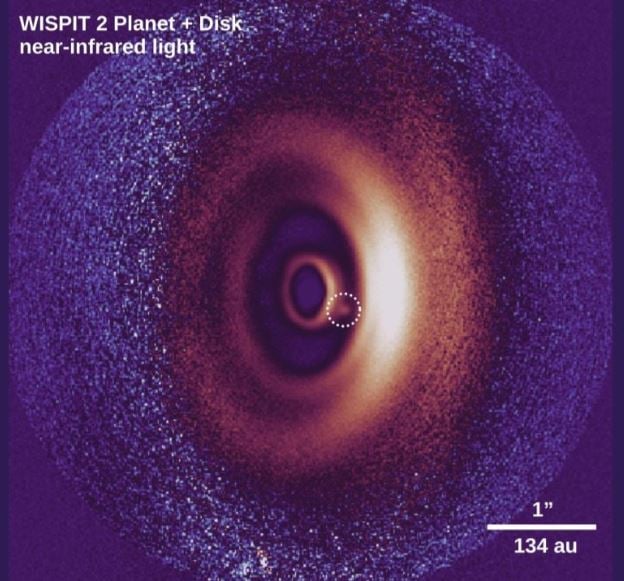

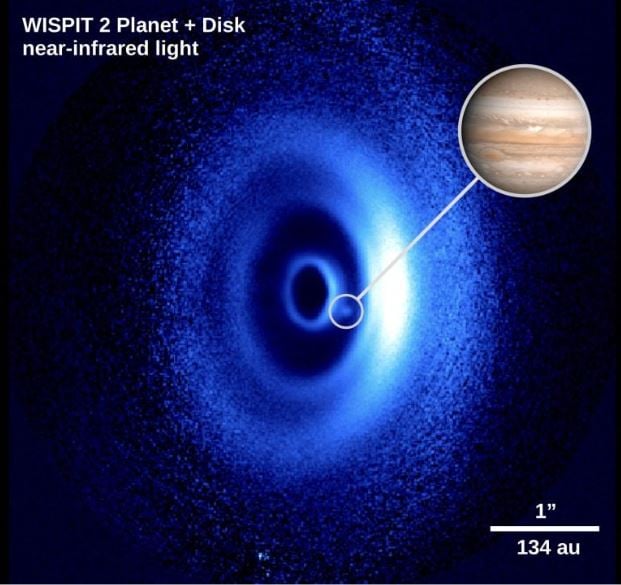

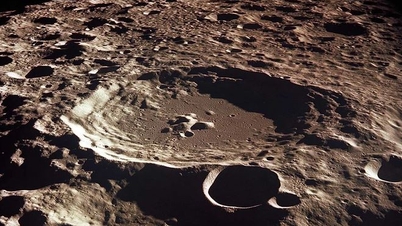

若い恒星の周囲を覆っている塵の円盤の画像。多数の同心円の中に、小さな明るい点(白い円で示されている)が見える。これは新しく形成された惑星の画像で、太陽系の木星(右上の比較画像)に似た巨大ガス惑星である可能性が高いが、質量は木星の約5倍である。これらの観測は、ESOの超大型望遠鏡を用いて近赤外線で行われた。クレジット:Ginski/R. van Capelleveen et al.

「惑星の兆候を探すために、私たちは多くの若い恒星を短時間のスナップショット観測するだけです」と、ゴールウェイ大学自然科学部の講師であり、本研究の共著者でもあるクリスチャン・ギンスキー博士は述べています。「しかし今回は、単なる明るい点ではなく、全く予想外の美しい多重リング状のダスト円盤を観測しました。この構造を発見した時、私たちはすぐに追加観測を行い、内部に惑星が存在する可能性を検証するよう求めました。」

WISPIT 2bは、太陽に似た若い恒星の周りで、これほど初期段階で惑星が発見された史上2例目の発見です。ギンスキー博士は、2018年に最初の例を発見したチームの一員でもありました。特筆すべきは、WISPIT 2bが多重リングを持つダストディスク内で明瞭に観測された最初の惑星であり、惑星とディスクの相互作用、そしてその後の進化を研究するための「天然の実験室」となることです。

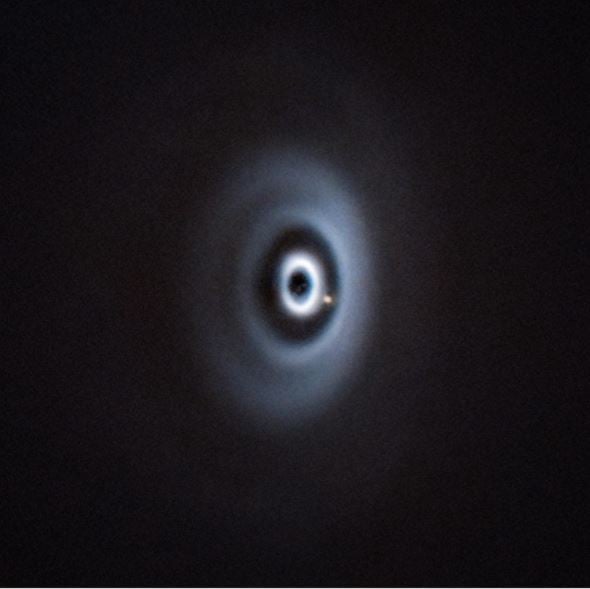

生まれたばかりの惑星が、主星を周回しながら、塵に覆われたゆりかごを少しずつ削り取っている。ESOの超大型望遠鏡(VLT)で撮影されたこの画像は、環状の円盤の中に存在する若い惑星を初めて明瞭に捉えたものだ。クレジット:ESO/R. van Capelleveen et al.

WISPIT 2bの特徴は、近赤外線(暗視ゴーグルで見える程度の光)で今も輝いていることです。これは、この惑星が形成当初から今もなお灼熱状態にあることを示しています。ライデン大学とゴールウェイ大学の研究チームは、塵の円盤の隙間に浮かぶこの惑星の鮮明な画像を撮影し、この惑星が主星の周りを公転していることを確認しました。

アリゾナ大学の別のチームも、特殊な機器を用いて可視光でWISPIT 2bを発見しました。この発見は、この惑星が大気を形成するために依然として活発にガスを吸い込んでいることを証明しています。

WISPIT 2bは、広い軌道を持つ巨大ガス惑星が若い恒星の周りでより多く見られるのか、それとも古い恒星の周りでより多く見られるのかを解明するための5年間の観測プロジェクトの一環として発見されました。これは予想外ではありましたが、科学的に重要な発見でした。

若い恒星を取り囲む塵とガスの円盤は、惑星の「ゆりかご」と考えられています。円盤はしばしば壮観な形状をしており、リングや渦巻き腕などの構造は惑星形成によって形成されたと考えられています。WISPIT 2bを取り巻く円盤の半径は380天文単位、つまり地球と太陽の距離の380倍です。

「形成過程にある惑星の画像を撮影するのは極めて困難です」とギンスキー博士は強調した。「これは、何千もの太陽系外惑星系がなぜこれほど多様性に富み、私たちの太陽系と異なるのかを理解する上で貴重な機会となります。今後数年間で、この系は惑星天文学の分野で多くの研究者の注目の的となるでしょう。」

出典: https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/lan-dau-phat-hien-hanh-tinh-so-sinh-khong-lo-phat-sang-ngay-tu-khi-chao-doi/20250902081428588

![[写真] ファム・ミン・チン首相が、中部各省の洪水被害を克服するための解決策を議論する会議を主宰した。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761716305524_dsc-7735-jpg.webp)

![[インフォグラフィック] 2021年から2025年までの5年間のベトナムの社会経済状況:印象的な数字](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761730747150_anh-man-hinh-2025-10-29-luc-16-38-55.png)

コメント (0)